レインボー通り

高松桜井高校周辺の変容

県内でも屈指の賑わいを見せる本校周辺地域であるが、かつてこの場所は田畑がはるか彼方まで広がるのどかな景色であった。

創立30周年を迎えた本校周辺の変容を、国土地理院地図・空中写真閲覧サービスの写真によって見ていこうと思う。

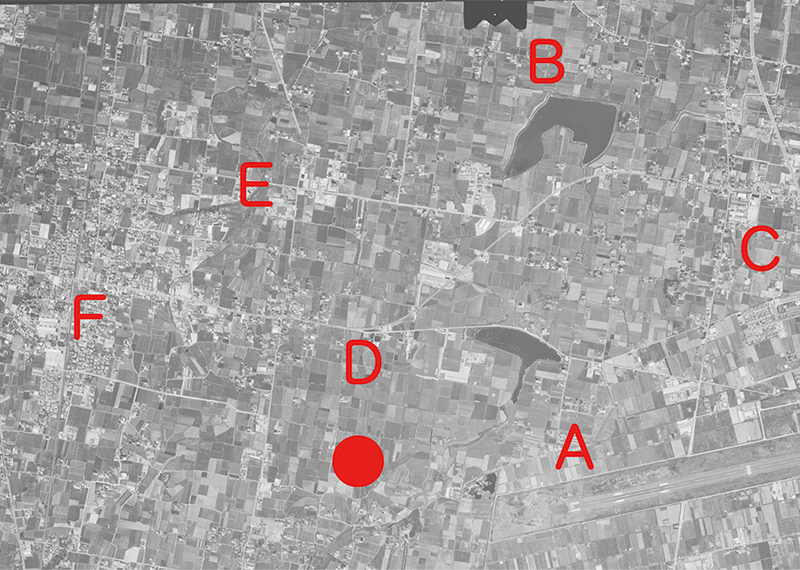

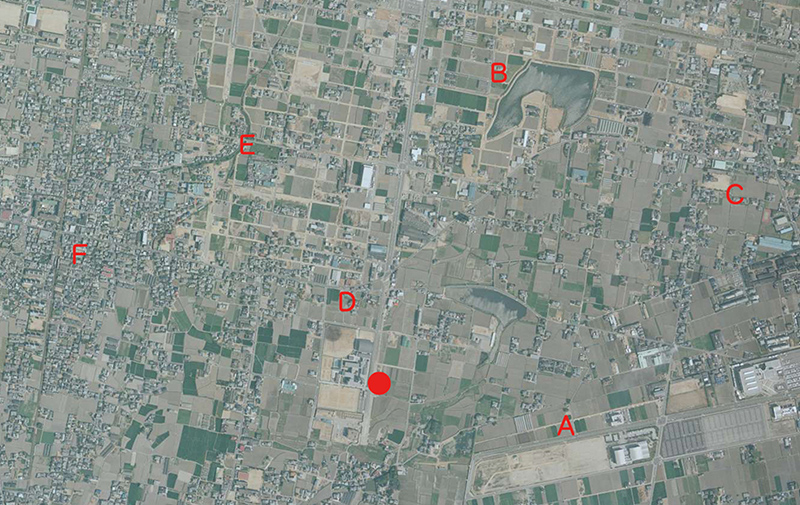

1947年(昭和22年)

図中A地点に広がるのが林飛行場。後の旧高松空港である。同空港は、1944年(昭和19年)に陸軍が建設。戦闘機などが配備されたが、1945年(昭和20年)7月の米軍による高松空襲の際は、戦力温存のため迎撃しなかったとされる。同年8月に終戦を迎え占領軍によって接収された。サンフランシスコ講和条約によって返還されたのが1952年(昭和27年)であったから、写真の時代は接収中の様子である。滑走路の中央部(今の県立図書館周辺)が切れているが、原因は不明である。

B地点のため池が長池である。南に向けて下池、分ケ池とため池が連続しているのは、この場所が旧香東川の流域であったからである。農地ばかりの地図上で、現在の地図との同定作業に非常に役立つ目標物である。

C地点は、現在の高松市立林小学校である。写真当時は、木田郡林村であったので、林村立林小学校になったばかりの姿。それまでは林村立林尋常小学校、戦時下に林村立林国民学校と称されていた。

D地点は、太田駅方面から長池の南をかすめて林小学校方面に伸びる道が二股に分かれる場所。本校生徒もよく利用するセブンイレブン多肥下町店のあたりである。左に進めばレインボーロードを横断し、マルナカの南側から林小学校方面へ。直進すれば同じくレインボーロードを横断して下池の北側を通り、サンメッセ香川まで伸びている。

この時代の写真にだけ見られる不可解な整備された大きな道路がある。それは、A地点の林飛行場からE地点に向けて真っ直ぐに伸びる。終点のE地点には、現在香川県警察機動隊が存在する。機動隊の前身は「警備隊」という組織であったから、この道は警備隊へのアクセス道だったのかもしれない。または、警備隊が連合国によって解散を命じられたのが、この写真の前年であるから、写真の当時、この場所は進駐軍の施設となっていたのかもしれない。

F地点が現在のことでん太田駅である。同駅は1926年(昭和元年)に琴平電鉄の駅として開業。本校生徒の通学において最寄り駅として親しまれている。2011年(平成23年)からことでんバスの太田サンメッセ線が運行されていた。2020年(令和2年)より伏石駅発着に変更され、狭隘な太田駅周辺を行くバスも見納めとなった。

この当時の高松桜井高校は、勿論影も形も無い。道路等の状況から判断した本校の位置が「●」の箇所である。

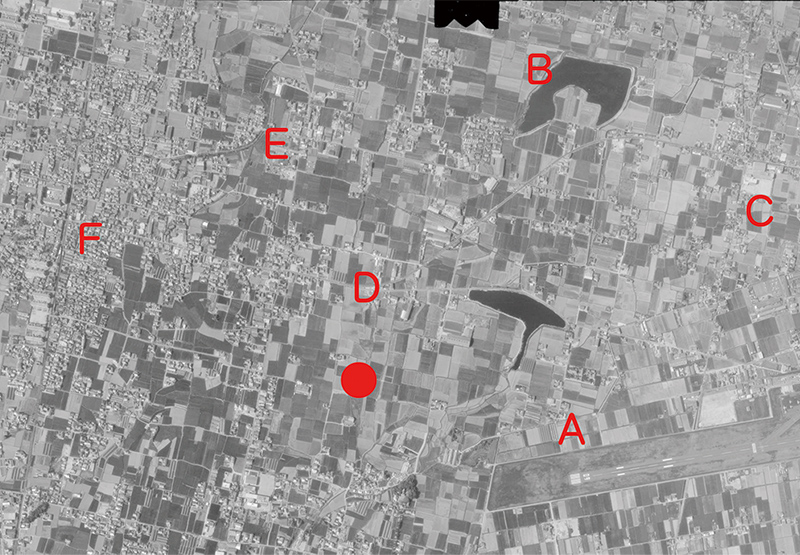

1962年(昭和37年)

図①から15年の歳月が流れて、最初の東京オリンピック開催前々年、まさに高度成長期真っ盛りの時代の本校周辺である。A地点の林飛行場は、1955年(昭和30年)から民間の航空機が就航、大阪伊丹空港と一日一往復で結んだ。空港周辺の道路も整備されていることが写真から見て取れる。

C地点の林小学校は、1956年(昭和31年)に、林村が高松市に編入されたため高松市立林小学校と改称している。そして、写真が撮られたまさにこの年、校舎東側のグラウンド北隅にプールが竣工している。写真にも真新しいプールが写っている。1955年に起きた国鉄宇高連絡船「紫雲丸」の沈没事故により、修学旅行中の他県児童が数多く亡くなったという悲しい出来事を受け、全国的に水泳指導の必要性が叫ばれ、小中学校へのプールの設置が急速に進んだのがこの時期であった。

図①にあったA地点からE地点へと直結する道路は、その使命を終えたのか僅かに痕跡が残る程度で、所々で農地に埋もれてしまっている。

●印の本校周辺は、当然のことながら農地のど真ん中であり、田畑の中に数軒の住宅が散在しているという状況である。

1970年(昭和45年)

A地点の旧高松空港は、滑走路も整備され、全日空が東京および大阪伊丹便、東亜国内航空が福岡および熊本便を就航させていた。最盛期には大阪11往復、東京4往復が運航されており、ちょうど大阪で開催された万国博覧会の際、大阪便はさぞ盛況であったと思われる。ちなみに、就航していたのは国産旅客機YS-11で、滑走路の長さの関係でジェット機は就航できなかった。東京羽田空港まで直行便で1時間55分を要している。現在高松羽田間は、1時間で行くことが出来るので、およそ倍の時間がかかっていたことになる。香川郡香南町(現在の高松市香南町)に新高松空港が完成する1989年(平成元年)まで旧空港とYS-11は使用された。

その他大きな変化は見られないが、F地点のことでん太田駅周辺の宅地化が急速に進んでいることがわかる。

●印の高松桜井高校近辺は、まだまだ田園風景が広がっている。

1982年(昭和57年)

C地点の林小学校は、1976年(昭和51年)までに竣工した新校舎に生まれ変わっているほか、F地点の太田駅周辺の宅地化にますます拍車がかかっている。

そして、B地点の長池の南西周辺に現在も存在する住宅地が形成されつつある。

●印の高松桜井高校周辺は、図③から12年の時を経てもあまり変化が見られない。

1992年(平成4年)

高松空港が香南に移転して3年。A地点の旧高松空港跡地の再利用工事が進んでいる。写真には、今まさに建築たけなわの県立図書館の姿が映し出されている。滑走路やターミナルは、ほとんど更地にされており、滑走路の南北に道路が作られているのが解る。

画面の右上部には、高松自動車道の工事が始まっており、橋脚工事の両側に、現在の高速道路下にある国道11号線東バイパスが築かれているのが見て取れる。そして、その東バイパスに接続すべく、レインボーロードが姿を現し始めた。意外にも、北側が今のふーずらんどの交差点から始まり、はなまるうどんの交差点までという随分中途半端な箇所から完成しているようだ。

その他、B・C・E・F地点の宅地化が進んでいる。D地点や、●印の高松桜井高校周辺は、開発から取り残されたかのように農地が広がっている。

ちなみに、E地点の北西には、北側から延びてきたサンフラワー通りがいかにも中途半端な所で止まっている。ここは、現在スシローがある場所で、東側から流れてきた川が進路を変えて西に向かう場所にあたる。この箇所の流路を暗渠にするための工事が先におこなわれたのであろう。

1997年(平成9年)

1995年(平成7年)に開校した高松桜井高校、開校3年目の姿が映っている。北から延びてきたレインボーロードが、本校の南側、建設中の高松土木事務所の前で切れている。今では考えられない事だが、当時の本校の目の前のレインボーロードは、学校に用事のある人以外の自動車は走っていなかった。時折、大きくきれいな道なので南側へ通じているだろうと考えた車が、行き止まりに突き当たってUターンしていた。一方、サンフラワー通りは、5年前から工事が進捗していない。南側の道路用地に建つ住居がほとんど立ち退いていない様子をみると、用地取得に難航していた様子が伝わってくる。これは余談だが、レインボーロードが正式名称であるのに対して、サンフラワーロードではなく、サンフラワー通りが正式名称のようだ。

A地点の空港跡地には、県立図書館が建っており、その東側には広大な駐車場。さらに東に地域共同研究施設RISTかがわと、香川産業頭脳化センタービルが建っている。そして、かつて空港のターミナルビルや駐機場があった場所にサンメッセ香川ができている。

本校周辺にあるたくさんの商業施設は、この時点では全くと言っていいほどできておらず、「賑やかで便利な学校周辺」という本校のイメージからはかけ離れた状況であった。

2007年(平成19年)

開校12年を迎えた高松桜井高校が●印である。学校の周囲には少しずつ変化が起きている。レインボーロードは、学校の南側でサンメッセ方面からやって来た道路とつながり、現在のT字路ができあがっている。東側に広がっていた農地には、香川県済生会病院、なでしこ香川、バースディ高松などが次々と姿を現した。ちなみに、済生会病院の西側、レインボーロードに面した部分には、現在ほけんの窓口が入っているビルが建っている。かつてここにはエピシエールというパン屋が入っていた。高松桜井高生や、先生方も利用していたのだが、閉店してしまった。学校の南側には高松土木事務所が完成している。その隣には高松南警察署が建設中である。ケーズデンキもできあがっていて、サンメッセから続く東西の道は、多肥小学校北の交差点で切れている。学校の西側もかなり宅地が増え、コスモスの建物も既に姿を現した。細かいことだが、駐車場内にある弁当屋かまど家の姿はまだ無い。

A地点の空港跡地も、かなり開発と整備が進んでいる。香川大学創造工学部(当時の名称は「工学部」)もすっかりできあがっている。現在との違いは、滑走路跡西のTSUTAYAや、テニスクラブ、高松ぽかぽか温泉などが無く、まだ農地であることだ。

B・C地点の周辺は、単に宅地化が進むだけではなく、高層住宅の建設がかなり進んでいる。レインボーロードにマルナカパワーシティレインボー店が開業し、飲食店や商業施設がだんだんできあがってきた。今の雰囲気に近いレインボーロードができあがりつつあった。さらに、北側の国道11号線高松東バイパスの上部には、高松自動車道が開通し、画面右上には高松中央インターチェンジを見ることができる。

D地点には、まだセブンイレブンはできていない。そのずっと北側に本校のホームルームの際に利用することもある多肥南公園ができている。

E地点の近くで切れていたサンフラワー通りは、マルヨシセンター(現在のグランデリーズ)の前まで開通している。

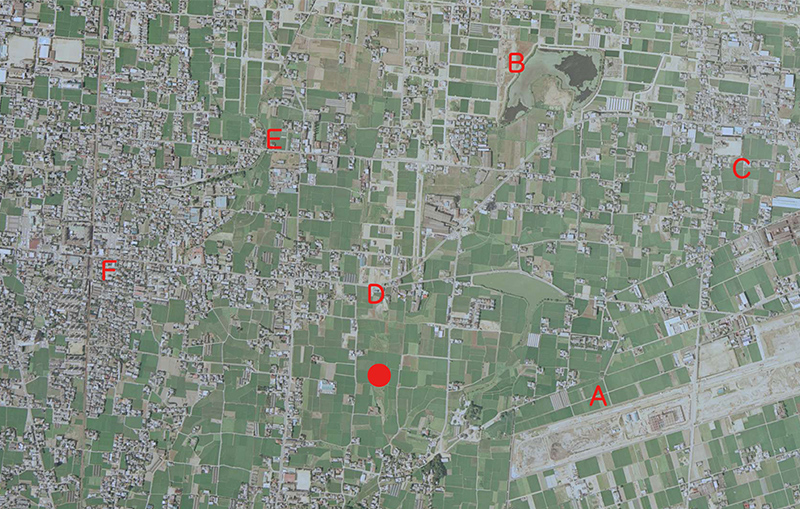

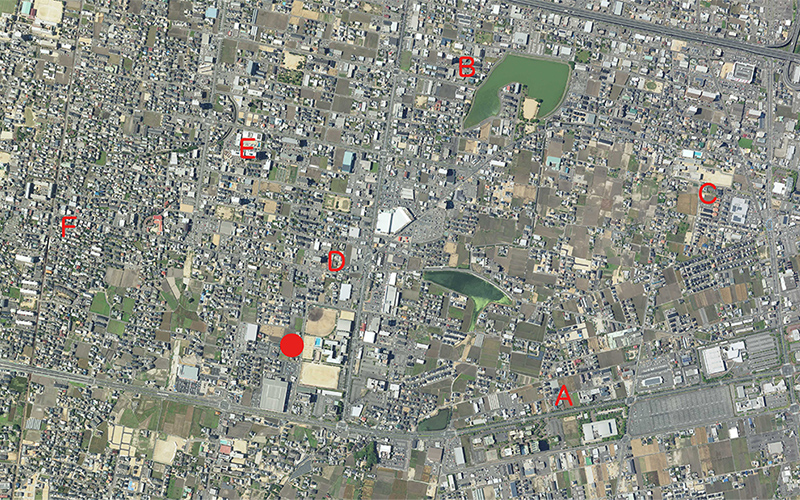

2021年(令和3年)

国土地理院地図・空中写真にある最も新しい図面がこの年のものである。この写真の後にも多くの開発がなされているが、今の姿に最も近い図面として見ていこう。

A地点は、ほぼ今の姿が完成しつつある。滑走路だった部分の西側には、国道11号線東バイパスの交差点からTSUTAYAが移転してきており、その西手にはテニススクールや高松ぽかぽか温泉ができあがっている。滑走路跡の南側の開発も進み、多くの住宅が建ち並んでいる。香川大学創造工学部があるため、賃貸アパートが数多くあるのも特徴である。

B地点の長池周辺は、宅地化だけでなく商業施設やオフィスも進出している。高松中央インターチェンジが近いことも発展の要因と考えられる。レインボーロードに面した部分は、多くの飲食店や商業施設が連なるようになり、この時点で早くも古い施設の建て替えや、店の入れ替わりなどが見られる。この動きは、現在も進行中であり、常にどこかで新築や改装が進行している。

C地点は、かつて空港に向かう道だった旧道沿線が大きく動きを見せている。新鮮市場きむらができた周辺には大きな団地が形成され、その広がりがあれだけあった農地を急激に減らしている。少子化によって県内各地で小学校の統廃合が進む中、林小学校は児童数1000人に迫るマンモス校化している。

D地点には、セブンイレブン多肥下町店が開業している。周辺は、高層マンションや戸建ての住宅が密集しており、レインボーロードなどのメインストリート沿線のみならず、道路ひとつふたつ裏手の部分にまで、飲食店や商業施設が進出するようになっている。一方で自動車の通行量も増加し、細かく区画された街路を走行する自動車と自転車歩行者のトラブルも多く、本校生だけでなく周辺住民も含め交通事故に充分留意しなければならない地域ともなっている。

E地点のサンフラワー通り周辺、F地点の太田駅周辺は、あれだけ広がっていた農地がごく限られた部分しか残っていないほど開発が進んだ。サンメッセ方面から東西に延びる道が空港通りまで開通し、画像にはまだ写っていないが、道路南側の開発が急ピッチで進んでいる。大型の商業施設としてラムー、ハローズ、コーナン等が次々と開業している。画像にも見えるサンフラワー通りの南側への延伸や、ことでん琴平線の多肥新駅の開業も控えており、●印の高松桜井高校を取り巻く環境は、日々大きく動きつつある。

そんな中、図①から図⑧に至るまで、ほぼ不変とも言うべき姿を保っているのが、高松桜井高校の南側に位置する桜木神社である。かつて真上を飛行機が離陸していった社の杜は、現在の街の発展をどのように眺めているのであろうか。