遺跡

高松桜井高校に眠る遺跡について

はじめに

本校校歌の歌詞に「遥か二千の時を越え 瑞穂あふるる我らが大地」とあるのは、本校が位置するこの場所に、かつて古代の人々が暮らしていたからに他ならない。

本校が開校したのは1995(平成7)年。それに先立ち、1993(平成5)年4月から香川県教育委員会ならびに財団法人香川県埋蔵文化財調査センターによって発掘調査が実施された。この調査の報告書に基づき、本校の土地がかつてどのような場所であったのか、人々がどう暮らしていたのかを紹介したい。

以下は、全て「平成5年度 高校新設に伴う埋蔵文化財発掘調査概報 多肥松林遺跡」(香川県教育委員会・財団法人香川県埋蔵文化財調査センター刊)からの引用をもとに、本校創立30周年記念Web用に一部の文言を変えてある。

多肥のいわれ

多肥は、平安時代、多配。多部と書いて、たへと呼ばれていました。多配の地名は古墳時代、この地に田部(たべ:朝廷直轄地である屯倉(みやけ)を耕す民)がいたことに由来があるとも言われています。多配の字は江戸時代初め頃まで使われていましたが、松平藩政(1642(寛永19)年~)からは多肥と変わりました。

弥生のムラ

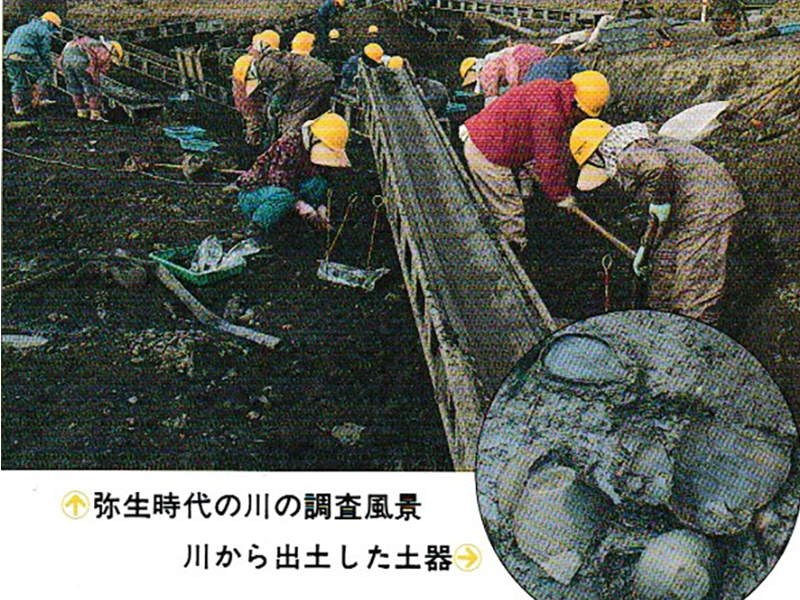

川底の黒い粘土層から、弥生時代中期頃の土器や木製品が数多く出土しました。土器にはいろいろな模様がつけられており、ほとんどが破片でしたが、完形に近い状態で取りあげられるものもありました。木製品は二千年もの間、水気を多く含んだ粘土に、外気からガードされていたため、良い保存状態で見つかりました。

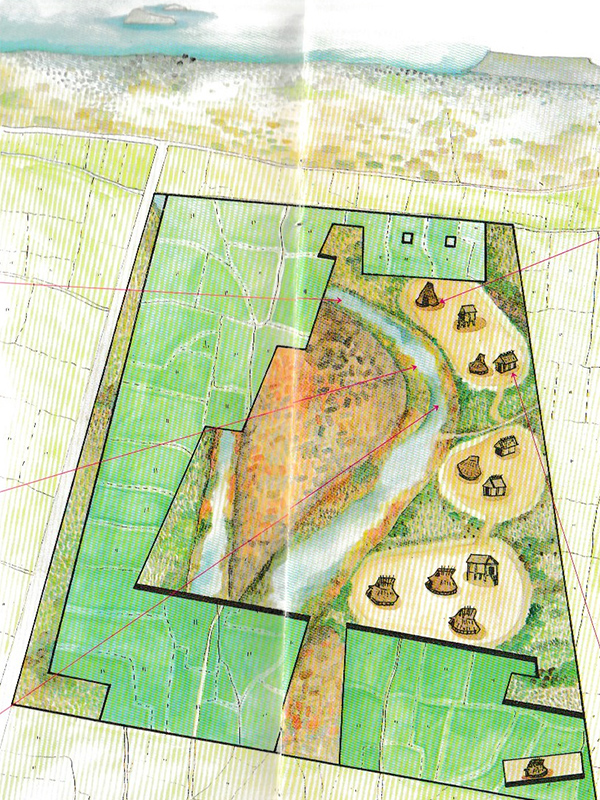

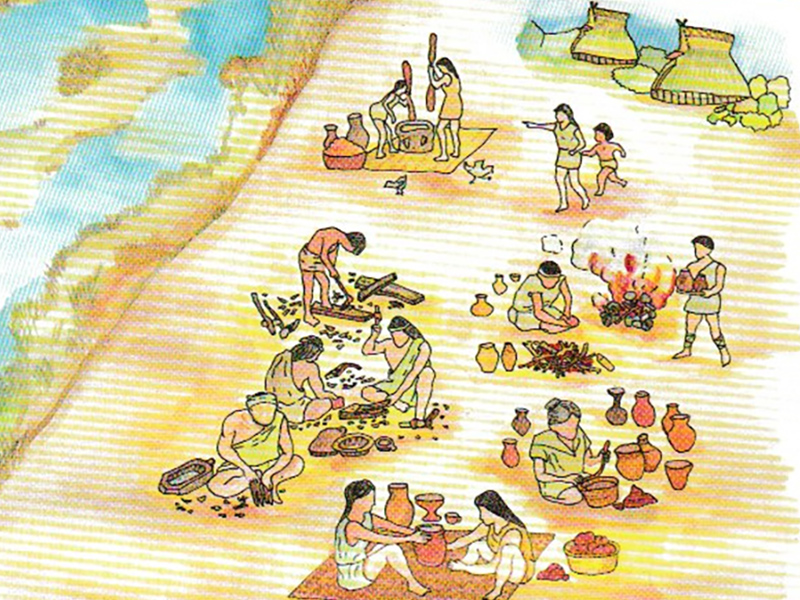

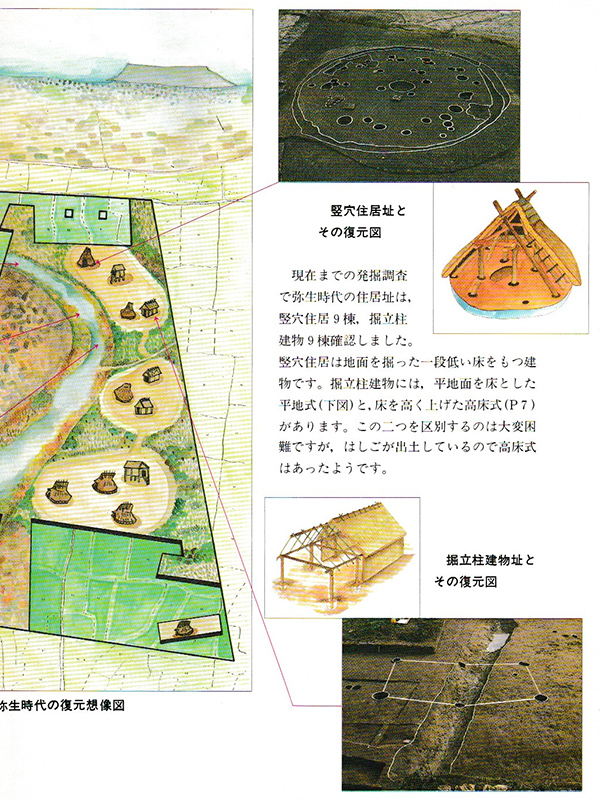

弥生時代のムラの想像図です。このムラの人々は、川べりの集落内で土器や木製品を作っていたのではないでしょうか。そして、失敗作や不要になったものは川に捨てていたのでしょう。

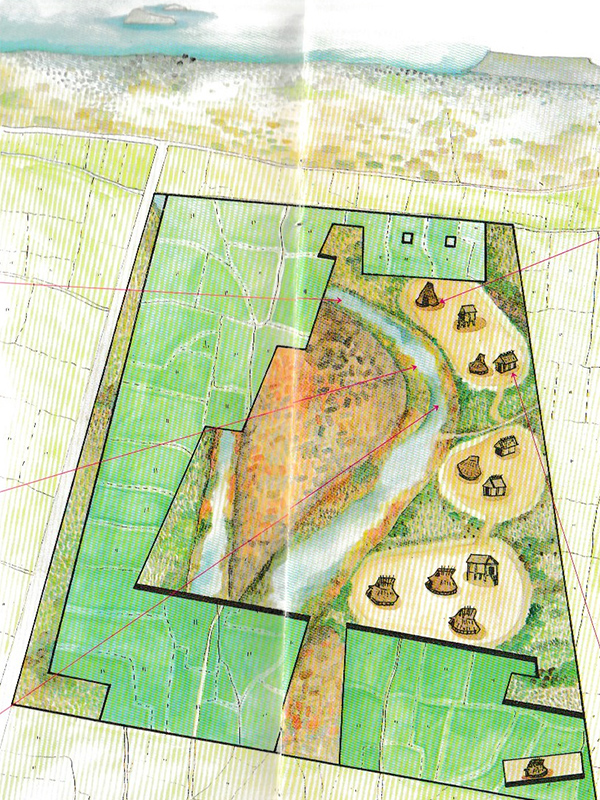

この川は、幅が約10mから15m、深さが約1.5mあり、蛇行して北に流れる川です。弥生時代中期には流れがなくなり、湿地になりました。水がよどんでヘドロ状になっているところに、土器や木製品が捨てられ、徐々に埋まっていったのでしょう。土器は東寄りに多いことから、川の東側で人々が生活していたと考えられます。

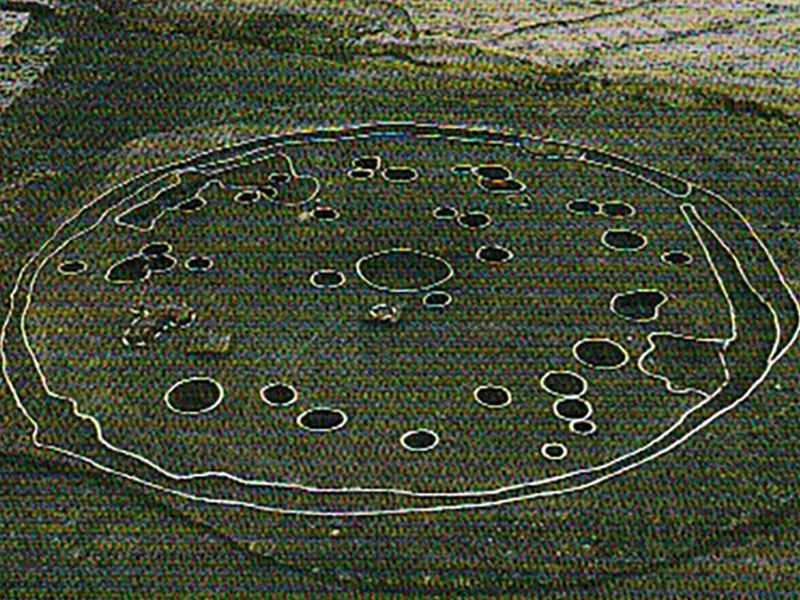

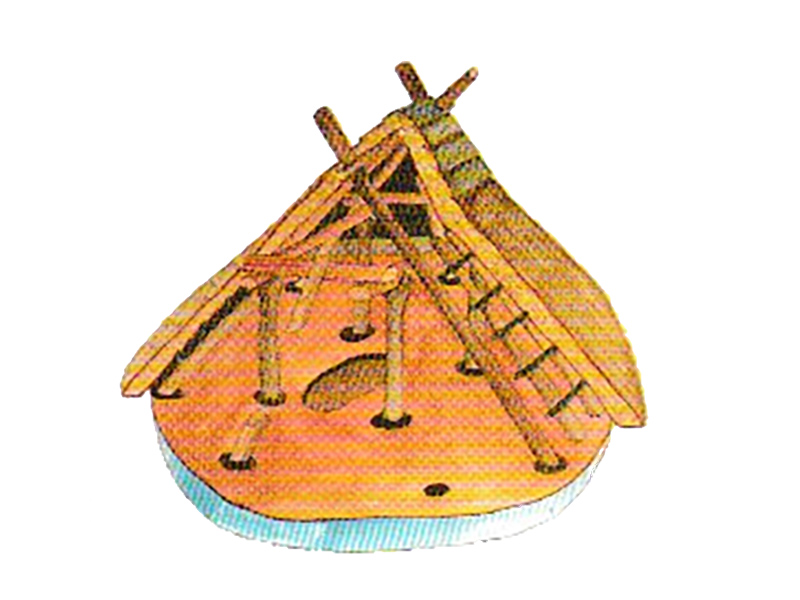

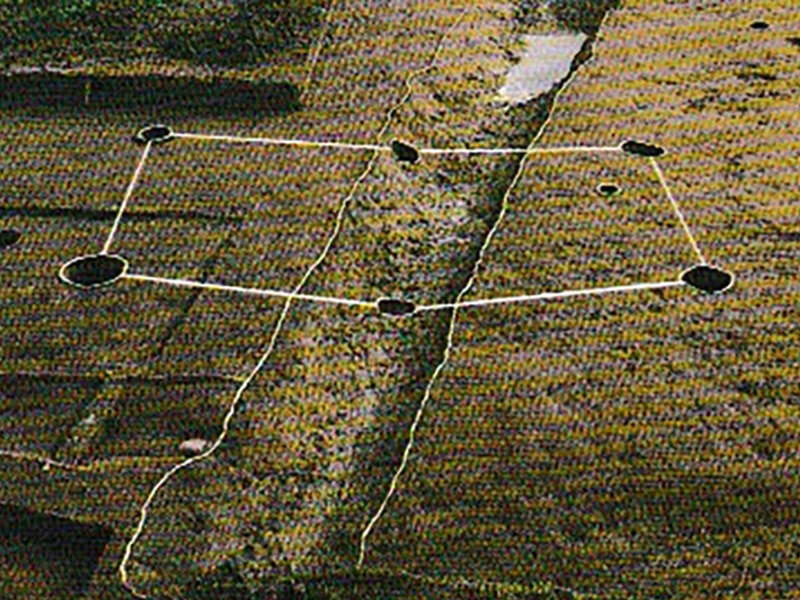

発掘調査により、弥生時代住居址として、地面を掘った一段低い床を持つ竪穴住居が9棟、平地面を床とした平地式か床を高く上げた高床の掘立柱建物9棟が確認されました。はしごが出土しているので高床の掘立柱建物も含まれていたと考えられます。

川から出た木製品

生活の支えが農耕中心となった弥生人には、豊作の祈願や感謝は大切なことだったようです。

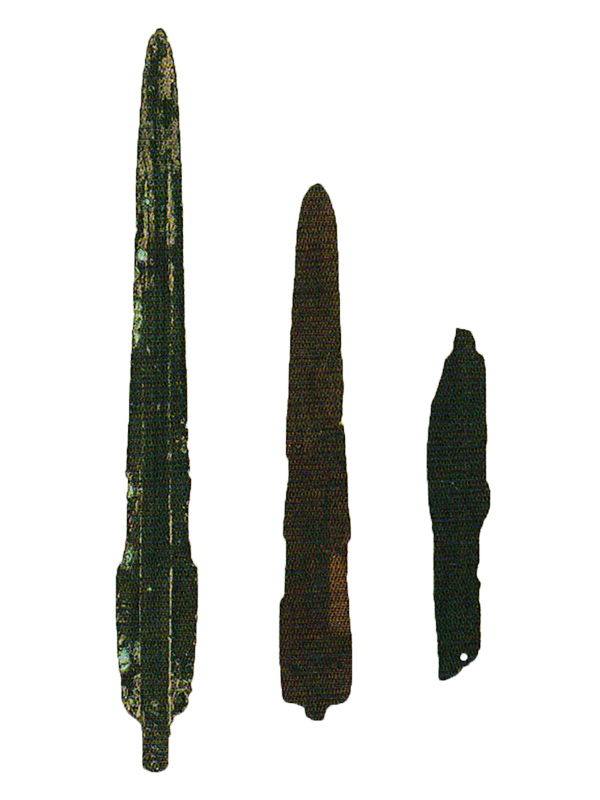

剣型木製品は銅剣をまねて作られました。写真12左の銅剣は香川県藤ノ谷遺跡で見つかったものです。真ん中の剣形木製品は、中央部の盛り上がりが無く平らで銅剣をやや簡略化しています。その右は、欠けていますが、中央部の盛り上がりを両面に入れ、リアルな作りをしています。

剣形木製品は、本当の戦闘に使われたのではありません。武器の持つ威力に祈願し、生活を脅かす悪霊を退治する意味を持っていたようです。弥生人は祭りの中で剣を持ち、戦いのまねをして豊作やムラの安泰を祈願しました。

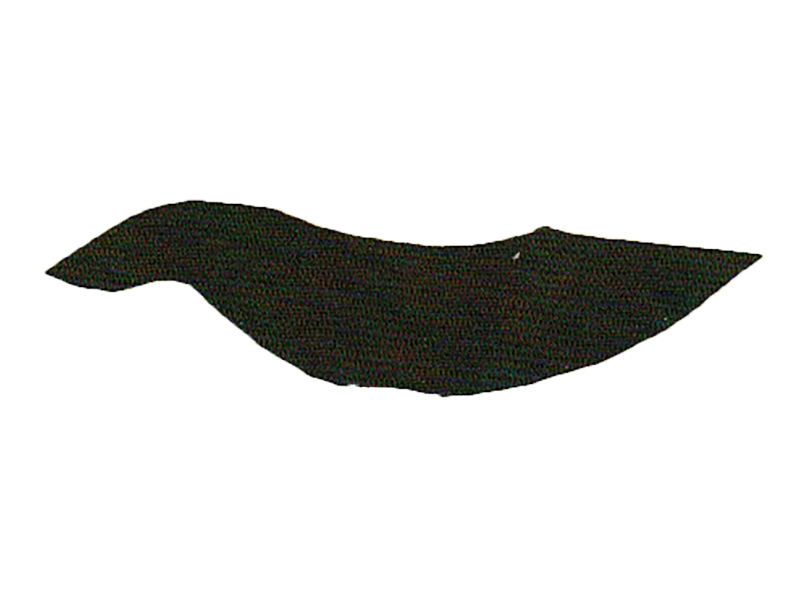

作物を植える春に渡り鳥が田畑に現れることから、弥生人は、鳥が作物の霊を運んでくるものと考えていました。鳥形木製品も農耕の祭りには欠かせないものだったようで、棒に付けて祭場の周囲に立てられました。

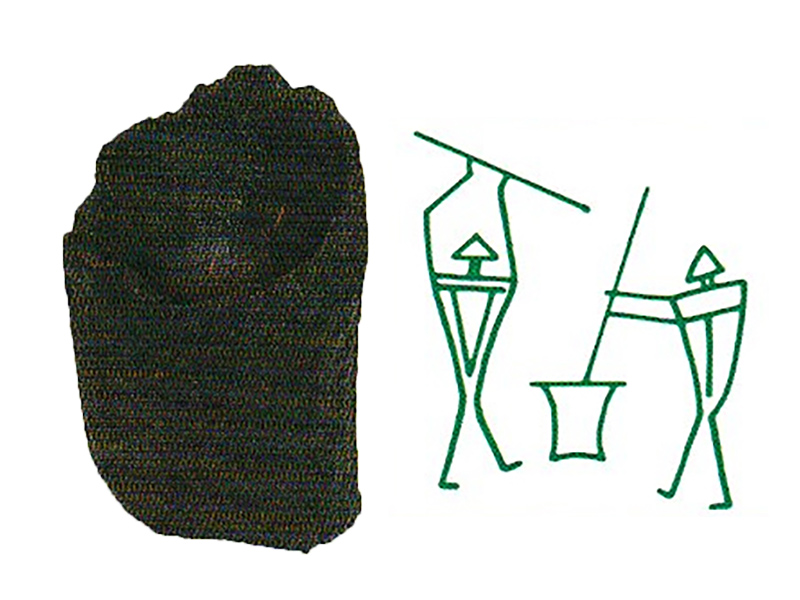

竪臼は、米などを脱穀、精白する道具として、稲作の開始とともに使われ始めました。臼に籾を入れ、二人が交互に竪杵を打って脱穀している様子は、銅鐸に描かれた絵からも知ることが出来ます。竪臼は一本の木から胴の周りを細く削った形に造られますが、この川で出土した竪臼は、胴が削られていませんでした。未完成のまま捨てられてしまったのでしょうか。

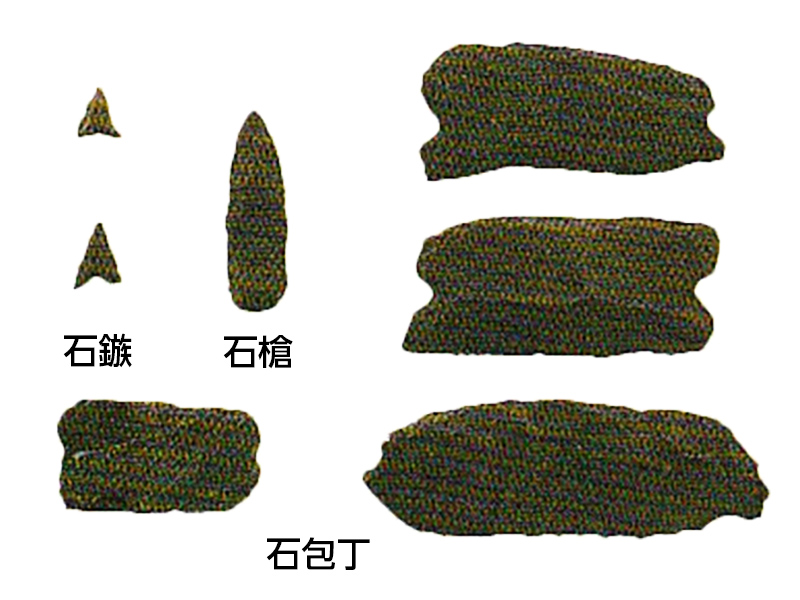

川から出た土器と石器

弥生時代中期の土器には、さまざまな模様が付けられていました。

石斧は、斧柄にツタなどでくくりつけられて使用されました。写真19左の斧は、厚さがあり、重く作られているので、板の粗削りに適しています。写真19中の斧は、薄くて軽く作られているので、細かい作業に使われます。

水を引く工夫~古代のくらし~

写真21の溝の北側(手前)は、まっすぐですが、南の方は幅が広くなります。さらに南を掘ると水が吹き出しました。どうやらこれを水源として農業用水を引く溝だったようです。

水源のすぐ東には、現在も使われている出水があります。また、溝が掘られたのと同じ頃に、溝の横に井戸が掘られていました。この井戸も礫層を1m位掘り抜いており、現在でも水が湧いていました。

出水から引かれた溝から、祭の道具として使われた斎串(ゆぐし)が数点見つかりました。

多肥松林遺跡の変遷

| 時代 | 発掘調査でわかったこと | 遺構 | 遺物 |

|---|---|---|---|

| 弥生前期2300年前 | 川が埋まり始める。人が住むようになる。 | 竪穴住居・掘立柱建物・土杭・溝・川 | 弥生土器・石器・木製品 |

| 弥生中期2000年前 | 川の東側に集落ができる。 | ||

| 弥生後期1800年前 | 川の近くに溝を掘る。 | ||

| 古墳1600年前 | 須恵器 | ||

| 奈良1200年前 | 須恵器 | ||

| 平安1000年前 | 水路を作る | 溝・井戸・出水 | 須恵器・斎串 |

| 鎌倉800年前 | 畑を作る。 | 土杭・溝・鋤溝 | 須恵器・輸入磁器 |

| 室町600年前 | |||

| 江戸300年前 | 田畑を作る。 | 土杭 | 陶磁器 |

| 明治150年前 | 田畑を作る。 |

「多肥松林遺跡発掘調査概報」

平成5年度 平成6年3月31日 発行

- 編集:(財)香川県埋蔵文化財調査センター

- 発行:香川県教育委員会、(財)香川県埋蔵文化財調査センター

- 印刷:新日本法規出版(株)