高松桜井名所十選

毎日通っているけれど、普段は気にも留めなかった学校の意外な名所を紹介しよう。在校生はもちろんのこと、長らく勤めた先生方でも知らなかった「ディープな高松桜井」が見えてくる。

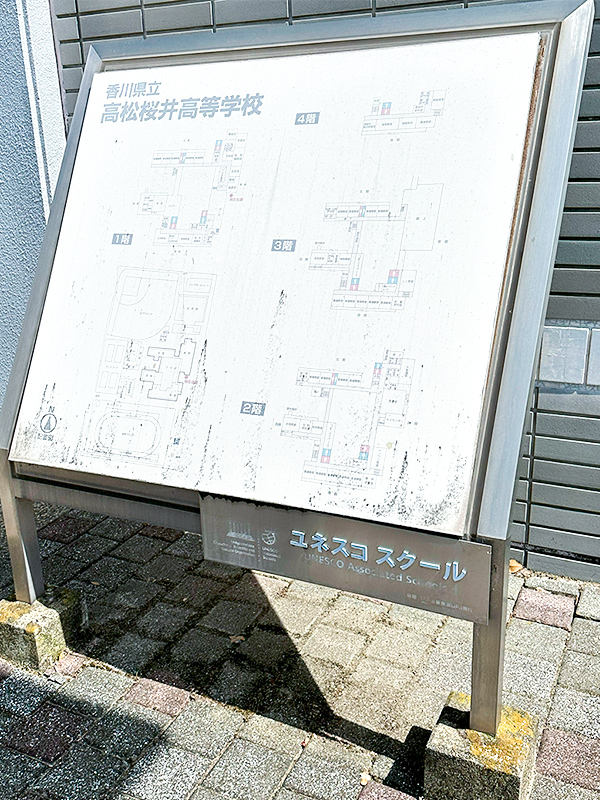

その1 校内案内板(東館出入口前)

学校に初めて訪れた人は、正門からほど近い東館の前の階段を昇り、一階の事務室へと向かう。校舎への入口から微妙に離れた場所に、校内案内板が設置されている。入学後まもなく、教室移動の際に迷って、この案内板を頼った生徒もいるのではないだろうか。さすがに年期の入ったこの案内板は、あちらこちらに汚れやかすれが散見され、お世辞にも分かりやすいとはいえない代物だ。アクリル板が少しめくれ上がったり、重しを兼ねたコンクリの足の風化具合など、時の流れを感じずにはいられない。

その校内図の下の、これまた微妙な右寄りで設置されている一枚のプレートがある。アルミに彫られた文字には、はじめ彩色されていたのだが、もはやすっかり褪色してしまっている。本校が、県内高等学校初の「ユネスコスクール」として認定されたのは2012(平成24)年。認定当時に全校で取り組んでいた「ヒートアイランド現象調査」や、その後に生徒会が取り組み始めた「フェアトレード」、そして理学部が中心となって調査している「在来淡水魚の研究」など、本校の数々の取り組みがあってユネスコスクールとして認定されている。その「証し」がこの一枚のプレートであるのだが、一体どれだけの生徒がこのプレートの存在を知っているのだろうか。

電飾で着飾られることもなく、陽射しにひたすら耐えて金属の体を熱くしているユネスコスクールのプレート。持続可能な発展のための教育(ESD)の実現という、目的に一致した実に奥ゆかしい、そして力強い在りようではないか。

校内案内板は、近日中に新しいものに取り替えられるそうです。

その2 中庭のバス停

高松桜井高校といえば、まず最初に中庭の池を思い出す。周囲を校舎に取り囲まれた独特の景観は、本校に学んだ全ての生徒の脳裏に焼き付いているのだと思う。池の名は「ジェームズポンド」。作家イアン・フレミングによる架空の英国秘密情報部のエージェントを主人公とする小説の映画化で世界的にヒットした007(ダブルオーセブン)シリーズの主人公「ジェームズ・ボンド」に由来する。言ってみれば単なる駄洒落である。その池のほとりに立つ一本のバス停。とてつもなく違和感を覚えるバス停だが、あまりに長くこの地にある為か、もはやすっかり景観に溶け込んでしまっている。足下には廃車となったバスから発生した古いホイールの重り。武骨な角材の柱に金属のバス停円盤。三木町役場前のりば大川バスと記された文字がリアルなバス停であることを示している。それもそのはず、このバス停は実際に大川自動車㈱から寄贈された本物である。

2012(平成24)年の文化祭で、当時は珍しかったノンステップバスへの車いす乗車体験という企画があり、その際の乗車口目標として大川自動車から寄贈されたものである。バス停のデザインは、すでに使われなくなった同社の古いタイプのもので、昭和の雰囲気を色濃く残す、いまや貴重な品とも言える。文化祭当日は、円盤の部分に「ノンステップバス体験のりば高松桜井高校」という看板が被せられ、文化祭終了後から中庭の端に放置されていた。その後、何回かの文化祭で「トトロの猫バス」の乗車口や、情景小物としてこのバス停は珍重された。そして今、バス停は理学部の「在来淡水魚研究」のPR板を携えて、池のほとりに立っている。朽ち果てる日まで、高松桜井高生を見守りつつ優しい表情で立ち尽くすのだろう。

その3 食堂裏の「ど根性梅」

なぜそうなったのかは解らない。地面から天に向かって生えていく途中で梅の木は方向を変えた。南の空から容赦なく照りつける陽射しがそうしたのか、じりじりと焦がすような西日を毎日受けることがそうしたのか解らない。四階建ての南校舎から吹き下ろす強風が影響したのか、起伏のあるその場所の水はけが起因しているのか解らない。ただ、梅の木はいったん挫折したかに思われた。湾曲した幹は、地面に触れてしまうほど下を向き、歳月はその幹の表面を風化させるほど劣化させた。

枯死…。誰もがその結末を予想した。しかし幹に亀裂が入ろうと、その梅の木は毎年花を咲かせた。有名な梅林にあるような勢いある花勢などでは決してない。力をふりしぼって、命をメラメラと燃やして、そうしてやっとわずかな花を絞り出すように咲かせる。

その梅の木の姿勢に、いつしか高松桜井生が気付いた。自分の希望する進路を実現するためには、さまざまな紆余曲折があり、つらく苦しいこともたくさんある。けれど、そうした艱難辛苦を乗り越えて、志望校合格という花を咲かせたいと本校生は願っている。梅の木の姿が重なった。

冬の夕方、自転車置き場から凍える手で帰途につく受験直前の3年生が、じっと耐えるようにして生きるこの梅の木を見て励まされる。自分も苦しさに耐えて春の訪れを待つんだ。そんな思いを受け止めて、梅の木は今も生き続けている。

その4 焼却炉跡

清掃の時間、各クラスから出る可燃ごみや不燃ごみ。これらを当番が持って行く先が、西の駐輪場横にある「ごみ集積場」。しかし、その集積場のプール側に、何やら赤錆びたマシーンが鎮座している。これが本校で出る可燃ごみを燃やしていた「焼却炉」だったのだ。

かつてどの学校にも必ず焼却炉を備える焼却場という施設があった。事務室に所属する技師さん(古くは庁務員さんと言った)が、生徒が持ってきたごみをここで燃やして処分していたのだ。1997(平成9)年に文部科学省から「低温で焼却する学校の焼却炉では、ダイオキシンなどの有害物質が発生して健康被害が生じるので、全ての学校の焼却炉を廃止する」という通達があり、2000(平成12)年までに全国の全ての学校で焼却炉が廃止された。本校は、1995(平成7)年開校なので、この立派な焼却施設はほんの数年しか使用されなかったこととなる。以来、この焼却炉は閉鎖され、「ごみ集積場」と名を変えて現在に至っている。今でも一部の40代後半の先生が、清掃の時間に「ごみを焼却場に持って行きなさい」などと言うのを聞いたことがないだろうか?経緯を知らない生徒からすると「ショウキャクジョウ??どこにあるん?」となるのは、こういった事情からである。

その5 西門の「立ち入り禁止ゾーン」

「トマソン」という言葉がある。1972(昭和47)年に、前衛美術家の赤瀬川原平によって提唱された「不動産に付属し、まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物。」を言う。高松桜井高校西門の内側、南側の門柱と南グランドの柵との間にある僅かな空間を仕切る立派なフェンス。通行禁止の大きな表示が掲げられて「絶対に入ってはいけない」感を大いに醸し出している。入ってはいけないとされる空間は、人が3,4人も入ればぎゅうぎゅうとなってしまう狭い場所。そしてその向こうは西門とグランドのフェンス、そして生け垣に阻まれている。そもそも、この場所のすぐ右には、西門と西門通用扉が設けられており、どう考えても通常この場所から外へ行き来しようとする者などいない。もし、いるとすれば何らかの悪意あってのことだろうが、その理由をなかなか考えつかないほど、この空間の仕切りは異質である。そういう意味でこの物件を「高松桜井高校のトマソン」と認定したい。

その6 南グランドの生け垣の謎

南グランドは、体育の授業はもちろん、サッカー部や陸上部の活動場所として多くの生徒に親しまれている場所だと思う。南館の校舎からも見渡すことができ、3年生や2年生の理系クラスのホームルームから見える景色としておなじみである。

南側には、高松南警察署や土木事務所が存在するが、それらの敷地との間にフェンスが巡らせてあり、そのフェンスの手前にはカイヅカイブキの生け垣が植栽されている。四角に美しく剪定されたカイヅカイブキの生け垣は、まっすぐに南側に立ち並び、まるでトラックを走る陸上部の選手やサッカー部の選手を浮き上がらせる「バックスクリーン」のようにも見える。ところが、この生け垣は真ん中あたりで突如植栽がなされておらず、大きく空間が空いている。この空間は、いったい何だろうか?サッカーのボールが生け垣の向こう側に入ってしまった際に、ボールを取りに行く為の入口?確かにそういう使われ方もしているけれど、20期生くらいまでなら本当の理由を知っているはず。実はこの場所には、サッカー用のスコアボードが設置されていたのである。老朽化したために廃止され、一時期は簡易的なスタンドのようなものが組まれたが、それも撤去されて今に至る。

その7 学校前のバス停

本校生が日常的に使っている学校前のバス停。正門前のバス停には、ことでんバスの64系統(川島線)高松駅行きが平日9便土日祝日7便停車する。赤丸の標識が本来のことでんバスのもので、2024(令和6)年4月からは72系統(大学病院線)ことでん高田駅始発の伏石駅行きのバスが平日のみ3便運行されている。もう一つある青い標識のバス停は、伏石駅行きの60系統(伏石駅サンメッセ線)が平日21便土日祝日12便運行されている。こちらのバスは、もともと高松市が社会実験「バス&レールライド」として2011年からことでん太田駅-サンメッセ間を半年間運行、結果を受けて2012年4月からことでんバスが運行するようになった路線である。2021年11月から伏石駅へ乗り入れることとなり、太田駅には行かなくなった。同じことでんバスでありながら標識の色や形が違うのは、社会実験から生まれた路線という、このバスの出自によるものである。

バス停の名称も、当初は高松桜井高校前であったが、バス停へのネーミングライツが導入され、香川県済生会病院・高松桜井高校前という長い名前のバス停となっている。バス停に上屋が付いているが、これは開設当初から存在していたわけではなく、2013(平成25)年あたりに設置されたものである。多少の雨風や強い陽射しを遮ってくれる貴重な設備であるし、この上屋を設置するためにことでんバスの関係者などが尽力していただいた経緯があるので、大切に使用して貰いたいものである。

ちなみに、写真の奥に写っている反対車線のバス停が下り路線のバス停である。こちらは高松駅から65系統山田総合センター行きと伏石駅からの71系統ことでん高田駅行き、そして69系統サンメッセ香川行きが発着する。2024(令和6)年8月までは、65系統はフジグラン十川まで走っていたが、9月から全便山田総合センター止まりとなった。

その8 高松桜井高校第五の門

本校生徒が登下校に使用する出入口として、正門と西門がある。交通委員や生徒会、部活動による交通指導・挨拶運動などに参加したことがある生徒も多いと思う。一方、南門は生徒にはあまり縁がないかもしれない。ここは、教職員や学校への外来者が自動車で出入りする専用の門となっていて、入学時のオリエンテーションで周知されている通り、怪我や病気などで特別に許可された場合を除き、保護者の運転による生徒の送迎のための校内乗り入れは禁止されている。

さらに存在感の薄い門として北門がある。体育館と野球グランドの間を北に抜けた位置にあるのだが、工事車両の出入りの際を除きほぼ開かずの門と化している。ただ、この北門は、開校当初からしばらくは、生徒の登校時に使用されていた。レインボーロードを北側から走ってくる生徒、特に1・2年生にとって、北門から入って北の自転車置き場へと向かうルートは、正門から登校するより近くて便利なルートであったのだが、学校の北側の道の交通量が多く、特にレインボーロードから北門方向へと右折する箇所が危険であったため、北門からの出入りを中止したという経緯がある。

本校の門は、上に述べてきた正門・西門・南門・北門の四つであるが、実は写真のような五つ目の門が存在する。校地の北西に位置するので、筆者は古方位から「乾門」と呼んでいる。階段の先に関係者以外立ち入り禁止を意味するコーンが置かれているだけだが、本校の校地図にも記載されている正式な出入口の一つである。この存在を知らない生徒も多いと思うが、実はこの出入口は野球グランドのバックネット裏へと続く。従って、ふだんはほぼ使われることなく封鎖されている。両側に植栽されたヒイラギモクセイの樹が成長して入口を狭めており、コーンが無ければ一見して出入口とは解らない趣である。

その9 部室棟の色

部活動に入部していた卒業生の多くが、部室での思い出を持っているという。同じ部活動で競い合い、励まし合った仲間との語らいの場となっていただろうし、嬉しかったり悲しかったりというさまざまな感情が、部室には渦巻いている。そんな汗と涙の結晶のような部室がある部室棟であるが、本校の場合すぐ横にプールが併設されているのが特徴だ。

そんな部室棟の建物の色は?と聞かれたら、ほとんどの人は「白」と答えるのではないだろうか。ただ、答えは「青」である。それが解る写真がこの写真である。写真は部室棟を北側から写したものだが、プールとテニスコートに挟まれた場所からの撮影であるので、このアングルから部室棟を眺めた経験はほとんどの人が持っていないと思う。ふだん生徒が利用する部室の入口側から見ると、部室棟の壁面は白にしか見えない。ただ、実際に部室棟の出入口側の壁面をよく観察すると、わずかに青い塗装が残っている場所がある。南や西に面した方角は、日射によって塗料が褪色する。一方北側に面した場所は直射日光が当たらず、塗装が長く保たれる。

青い部室棟。恐らく一番気付いているのは水泳部の部員であろうと思うが、今の水泳部の皆さんは、どの程度この事実を知っているのだろうか。

その10 南校舎の大時計

青空に映える校舎とCITIZENのアナログ時計。ベランダの高さを考えれば、その大きさが解ろうというものである。さて、この大時計の存在を皆さんは知っているだろうか?写真に写っているのは、南校舎の西の端。大時計が設置されているのは、茶華道部が使用している通称「和室」、正式名称は「家庭科総合実習室」のバルコニー外側であり、3年1組教室の上にある。南グランドからはよく見えるが、この大時計の存在を意外にも教員の方が知らなかったりする。

ちなみに、本校7期生の漫画家、篠丸のどかさんの作品「うどんの国の金色毛鞠」には、主人公の母校として本校をモデルとした高校が登場する。その際に南館をモデルとした校舎が登場している。本校は実は、香川県観光協会のWebにも採り上げられたアニメの聖地でもあったのである。