本日の6,7限目の1年生は総合的な探究の時間として、

クラスごとにテーマを設定し、それに関する坂出市内の施設に移動し、

見学やお話を伺いに行きました。

このクラスは社会福祉協議会館を訪問しました。

まずはロビーでごあいさつ。このあとクラスは2つに分かれて…

こちらはお勤めの本校卒業生の先輩で、

自分の経験を通しての進路選びのアドバイスをしてくださいました。

始めは緊張気味だった生徒たちも、少しずつ打ち解けたようです。

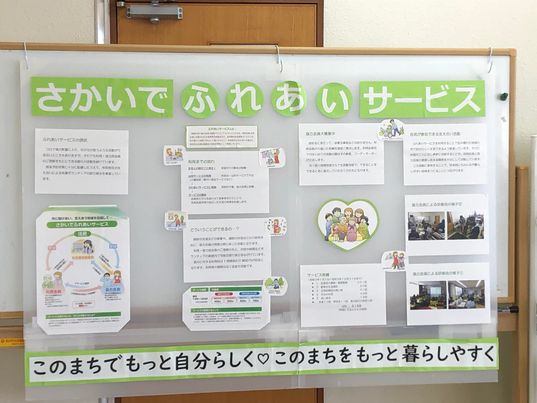

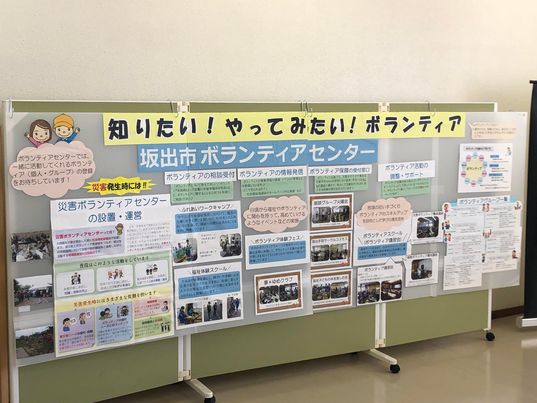

こちらは社会福祉協議会の業務内容を分かりやすく

丁寧に説明してくださいました。

近隣の地方自治体でもこのような組織はありますが、

こちらのスタッフの方々は、坂出市を元気にしようと

アクティブに活動し、PRされています。

「自分のためにがんばることって、難しくてしんどいけど、

誰かが喜んでくれる。誰かの役に立っている。と思えると、

不思議とがんばれるものなんですよね。」

の言葉が印象に残りました。

最後に再びロビーであいさつをして、学校に戻りました。

関係者の皆さん、お忙しい中にお時間を割いていただき、

貴重なお話を聞かせてくださいまして、誠にありがとうございました。

ここから、生徒たちは自分たちのテーマを見つけ、

調べた結果をまとめていくことになります。

※本投稿は1~3年とも共通です。

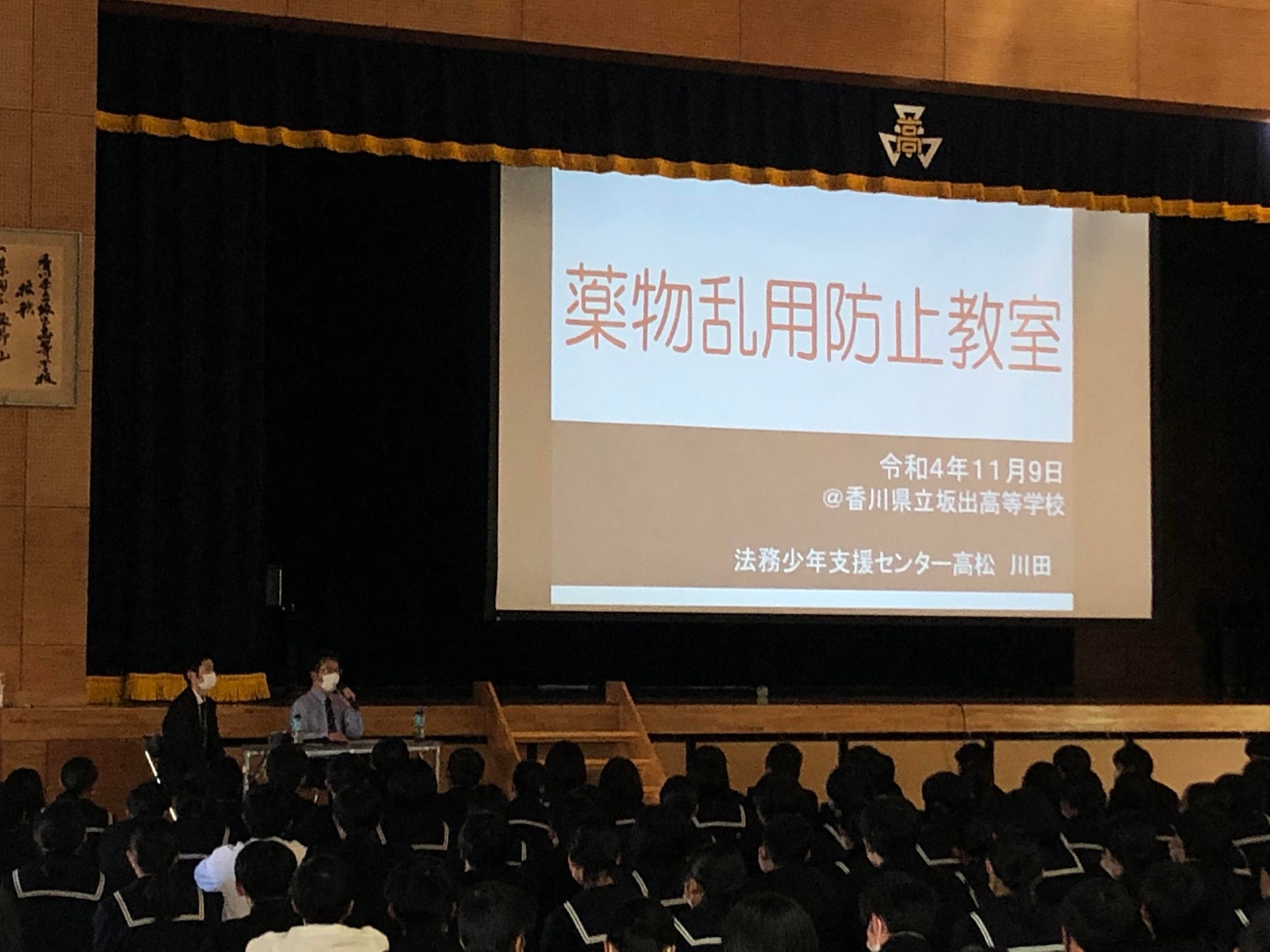

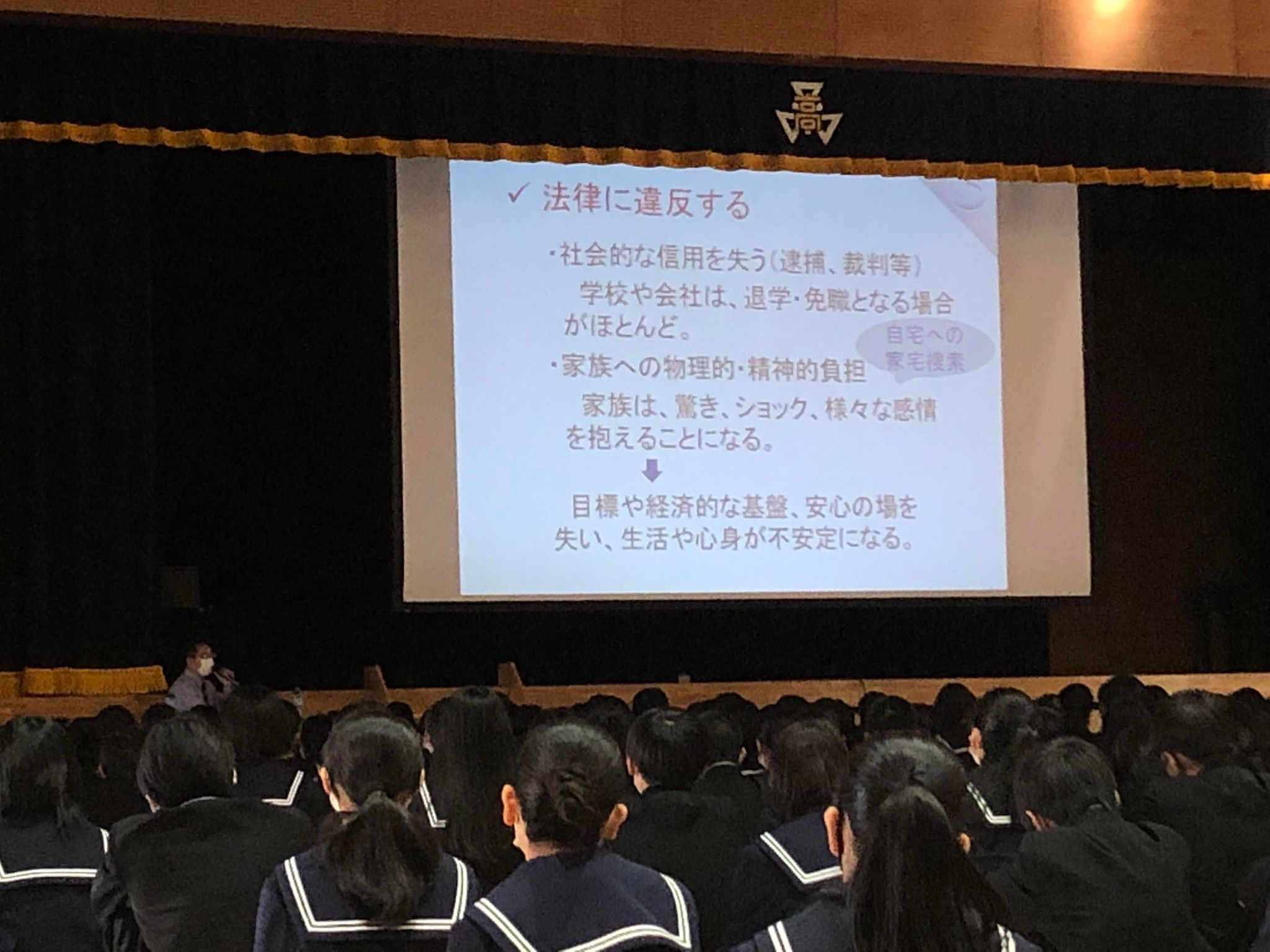

水曜日7限目は第1体育館に全校生徒が入場し、

法務少年支援センター高松の川田様より、

薬物乱用防止教室のお話を頂戴いたしました。

少年鑑別所のお仕事に関する説明から始まり、

薬物に溺れてしまった少年のお話など、

様々な事例を説明しながら、薬物の恐ろしさを

お話してくださいました。

ほんの興味本位が、取り返しのつかない

沼へといざなう薬物…

生徒のみんなが、安心して安全にこの先の人生を

歩んでくれますように…

今回は貴重なご講演ありがとうございました。

※本投稿は1年団~3年団同様の内容を記載しています。

本日は10時ちょうどに香川県シェイクアウトが実施されました。

時刻が変わると同時に、校内から、市内の各所から

訓練アラートが鳴り、授業をしていた生徒、職員が

授業のない職員も机の下にもぐり、一時的な難をしのぎました。

いつ起こるかわからない災害や災難、

「訓練は本番のように、本番は訓練のように」

しっかりと対応していく力を養っていきましょう。

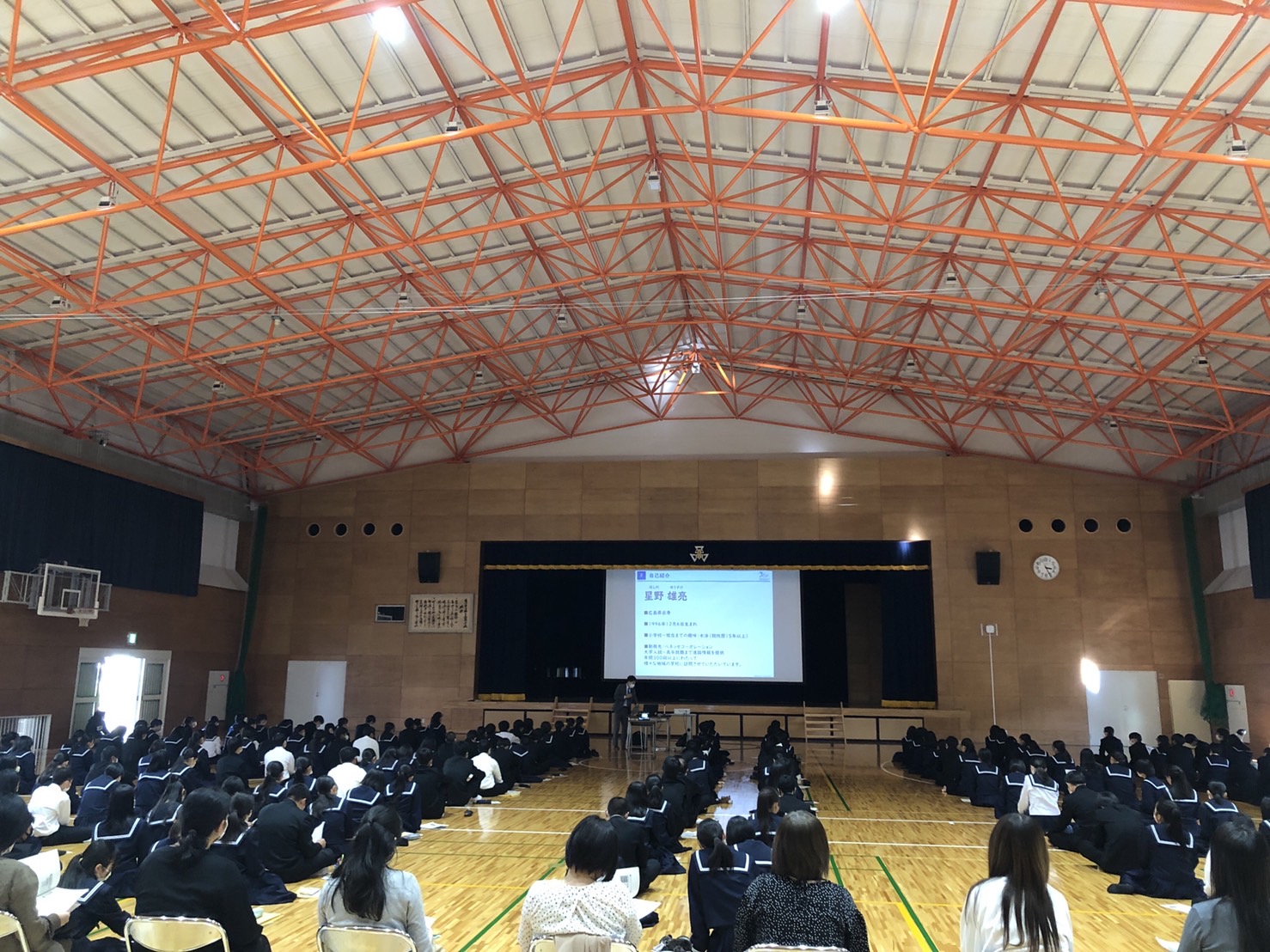

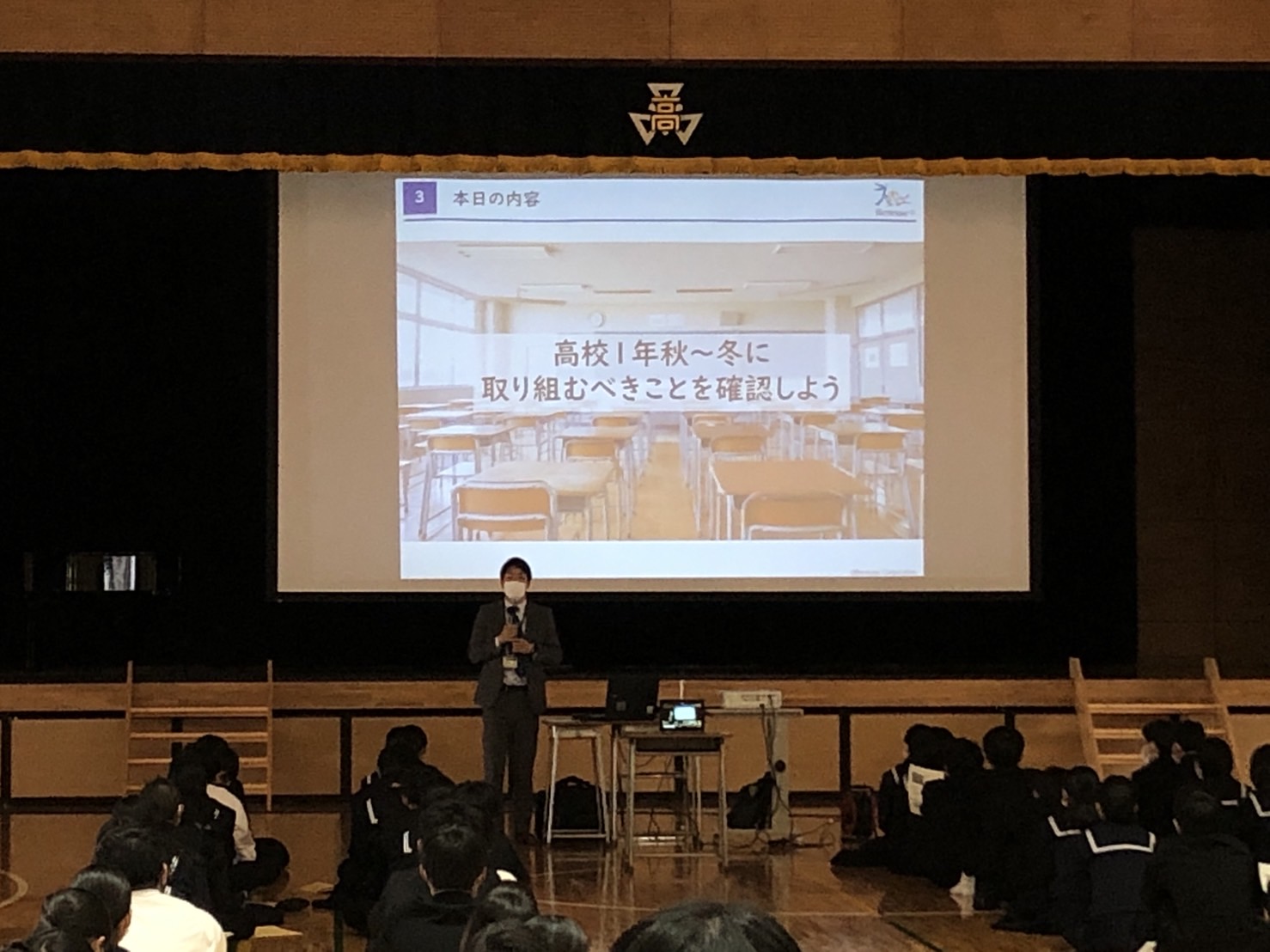

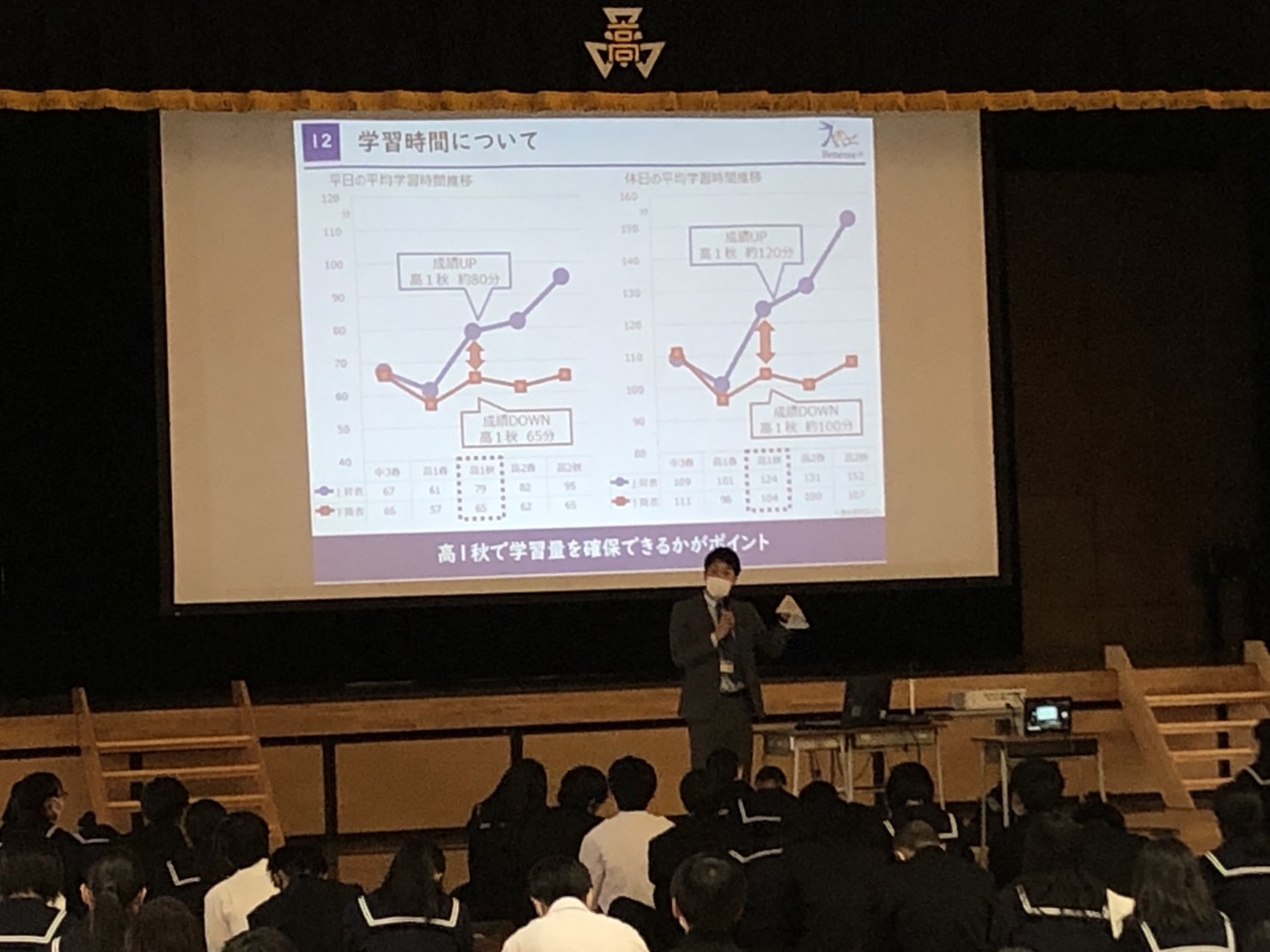

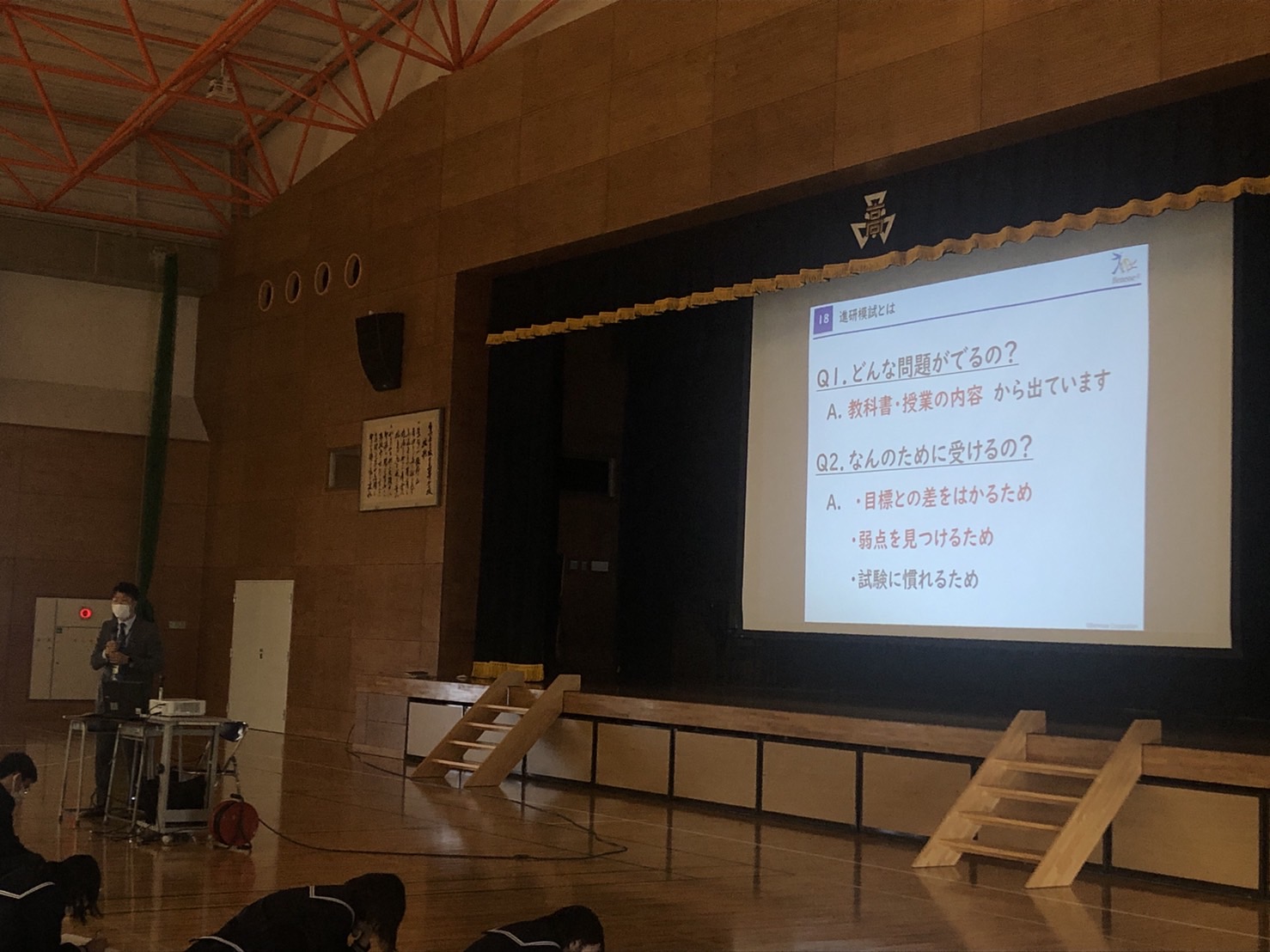

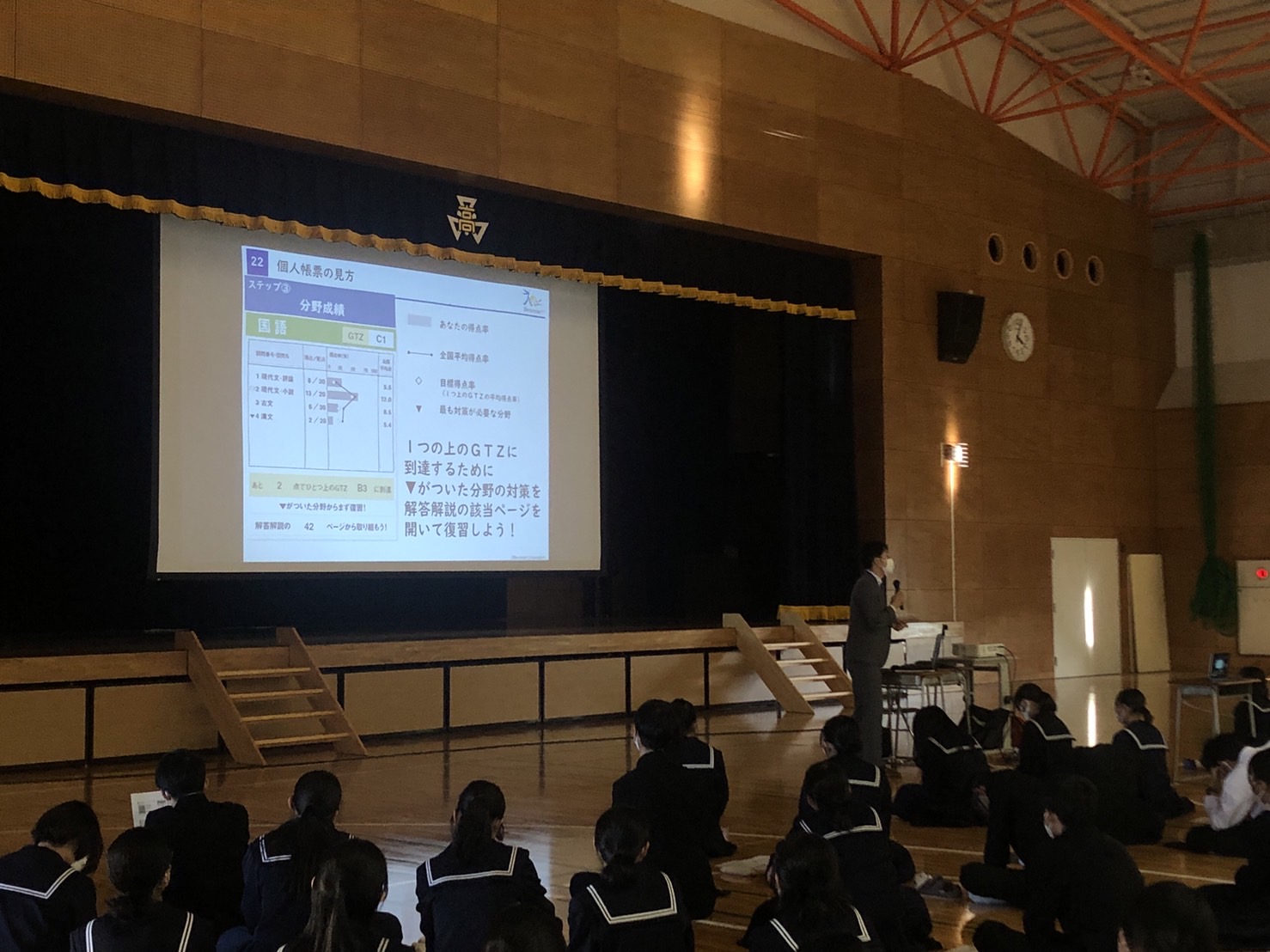

10月最後の金曜日の7校時のW3は

先週の2年生に引き続き、1年生の進路講演会でした。

聴講を希望された保護者の方も多く来られました。

今回はベネッセの星野様に進研模試の成績表の見方や

かつての先輩方の受験に関する体験談やアドバイスを

ご講演されました。

特に高校時代に部活動にもがんばられた星野様の

限られた時間での勉強法や学習に臨む姿勢は、

本校の生徒たちにも大いに参考になったのではないでしょうか。

また、進研模試の出題内容や模試を受験する意味も

分かりやすく説明してくださいました。

本校生の学習へのモチベーションアップにも

つながった欲しいですね。

関係者の皆様、ありがとうございました。

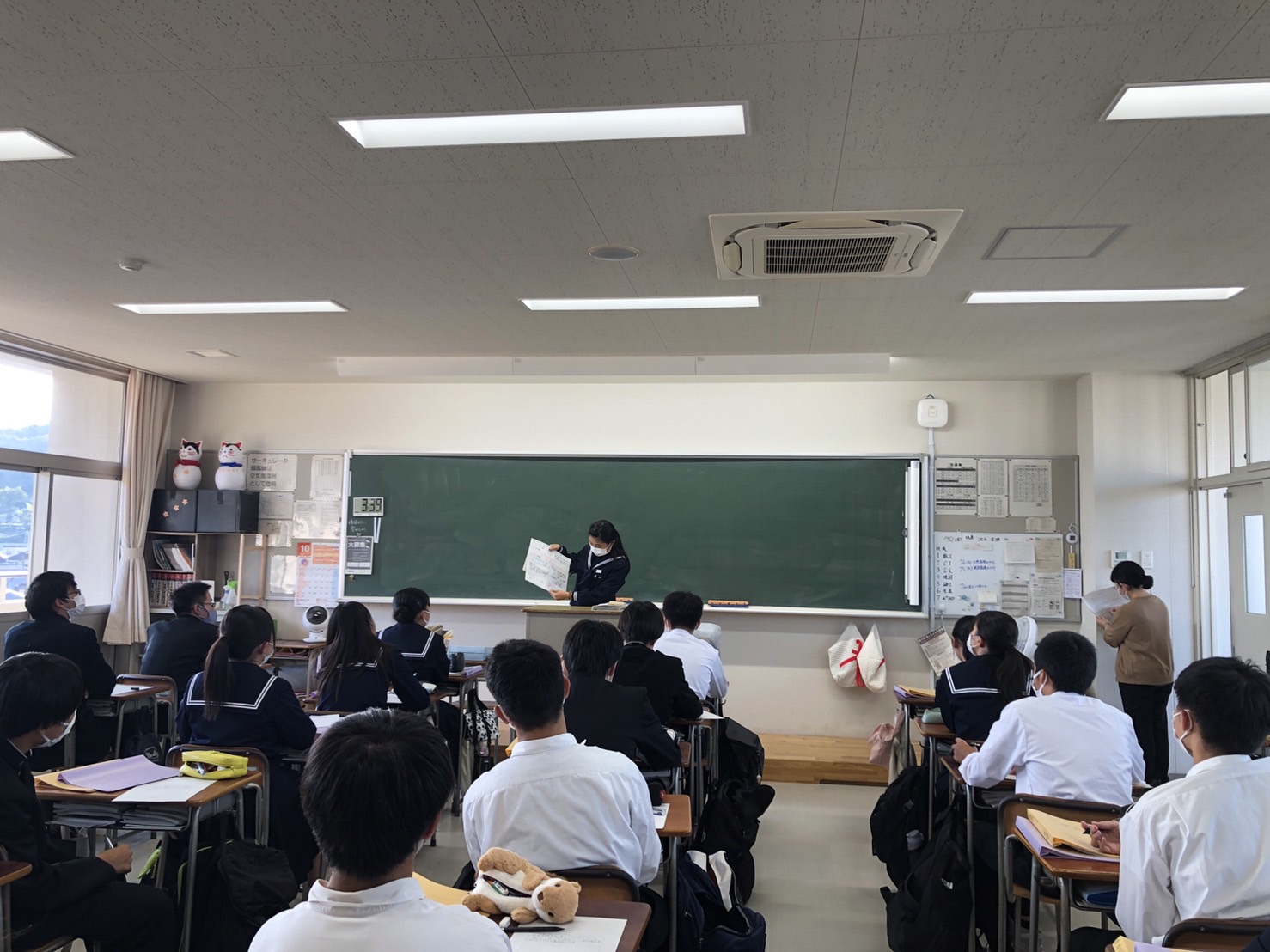

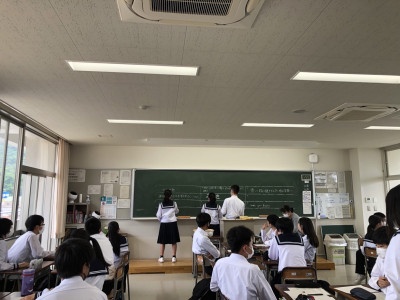

10/21(金)の7限目、1年団はW3(総合的な探究の時間)にて

一人ひとりが調べてまとめた職業研究の発表会をしました。

班から選ばれた代表の者たちが、コピー用紙に

書いた内容を示しながら、分かりやすく説明しました。

それぞれの発表内容を聞いて、将来の職業について考え、

それに応じた進路を選んで欲しいと思います。

テスト明けの秋空の中、1年団は

岡山県倉敷市の美観地区へと遠足に出かけました。

はじめは大原美術館内を見学し、

自分の心に残った作品について、

簡単なレポートを記入しました。

多くの生徒が著名作家のリアルな作品に

目を奪われて、絵画を楽しみながら、

一生懸命レポートにまとめていました。

美術館鑑賞のあとは、美観地区の散策。

事前に調べたお店をめぐり、倉敷を堪能しました。

※この記事は1~3年団それぞれに同じ記事が掲載されています。

10月最初の全校集会。

今回も生徒は各自教室で,お話をされる先生方は放送室から

放送による集会となりました。

表彰の伝達に始まり,

校長講話,

進路指導主事講話が行われました。

今年度もちょうど折り返し点。

それぞれの学年で,この半年を振り返り,

それぞれの目標に向かって改めて

スタートを切ってほしいと思います。

※本記事は1,2,3年団同じ内容を投稿しています。

本日は1学期の終業式でした。

本来なら、体育館に集まって講話を聞くのですが、

今回も残念ながら、生徒は教室で、お話をされる先生方は

放送室からという形になりました。

校長先生の講話はこちらに掲載されております。

しかし、今回は新しい試みとして、校歌の放送がなされました。

思えば、2年前のコロナ禍が始まった頃から、密を避けるということ、

飛沫の飛散防止に努めなくてはいけないこと、様々な制約があり、

1年生から3年生まで、校歌を歌う機会はありませんでした。

さすがに、教室内でも斉唱するわけにはいかず、放送による

校歌を聞きながら、生徒たちは小声でも口ずさむくらいしか

できませんでしたが、式典のあと、ローカや各所で、校歌を口ずさむ

光景がみられました。

自分たちの母校の校歌。大人になったとき、

心の拠り所となることも少なくありません。

歌う機会は少ないかもしれませんが、なにかあったとき、

口ずさんで欲しいものですね。

さて、終業式も終わり、明日から夏休みが始まります。

…といっても、午前中はゼミ(課外)で登校しますけれど…

有意義に過ごしてくださいね。

学期末となり、3限授業となった今日の3限目は

先週に引き続き、職業に関する講演会を頂戴いたしました。

今回はTMKホールディングズの松村様と

JR四国ホテルズの村川様からお話を頂戴いたしました。

仕事の内容ばかりではなく、社会人になるために

高校時代にしておけばよかったことなど、

多くの貴重なお話をお伺いすることができました。

ありがとうございました。

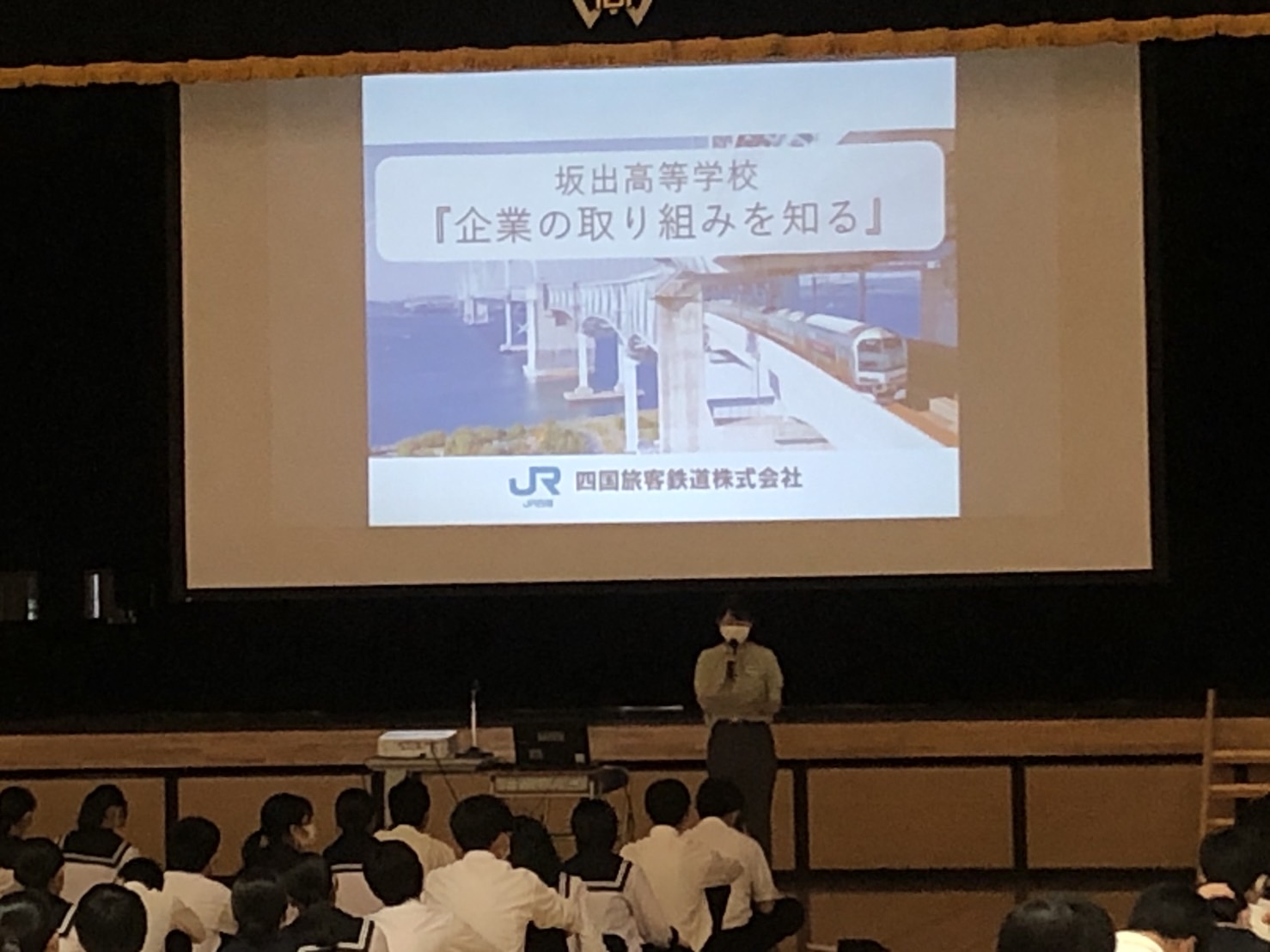

この日の7限目は、第1体育館にて、

1年団を対象に職業に関する講演会が行われました。

JR四国の岡田様と四国電力の門野様。

就職に関して、実感のわきにくい高校生に、

ワクワクするようなお話や、社会人としてのリアルを

限られた時間の中でたくさんお話してくださいました。

貴重なご講演、ありがとうございました。

7限目のLHRは第一体育館で、教育相談講演会が行われました。

香川大学教育学部附属小学校校長の坂井聡先生による

「障害があるってどういうこと?」をテーマにお話をしてくださいました。

「あなたに障害はありますか?」という問いかけから始まり、

「自立とは何か」「あなたは自立していますか」という問いを通して、

「障害があるとはどういうことか」を考えていきました。

「自立する」ということは、

自分ひとりで生きていけるということではなく、

周囲に支えられながらも自分の本当の力で生きていくこと。

「障害」はその人自身に問題があるのではなく、

周囲の環境に問題があるから「障害」なのであり、

そうした環境を変化させその人の本当の力が発揮できるように

することが大切であることを学べました。

学校生活でも「みんなで参加できる」ことを大切にして、

支えあえるクラス、学年を作りたいですね。

本日は貴重なご講演をありがとうございました。

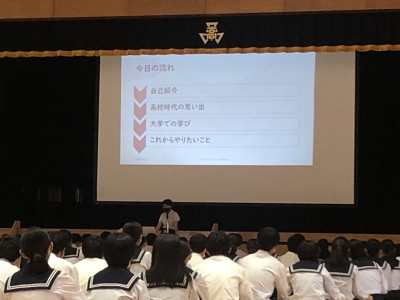

早いもので6月も上旬が過ぎ、5月末から来られていた

教育実習の先生方も2週間の実習を終える最終日。

教員を目指す先生方も本校の卒業生であるということで、

後輩である1年生たちに伝えたいことを話していただきました。

現在の大学の学部学科を決めた理由、坂高生だったころに感じたこと、

将来に対する展望、そして生徒たちも知りたい大学生活のこと…

それぞれの先生方が様々な思いをもって語ってくれました。

その後、今年度本校に赴任された若いお二人の先生方も

生徒たちに「その教科の教師になろうと思ったきっかけ」や

高校時代にやって欲しいことなどを語ってくださいました。

生徒のみなさん、先生方、先輩方の思いは伝わりましたか?

自分のモチベーションアップにつながりましたか?

先生方、先輩方、貴重なお話をありがとうございました。

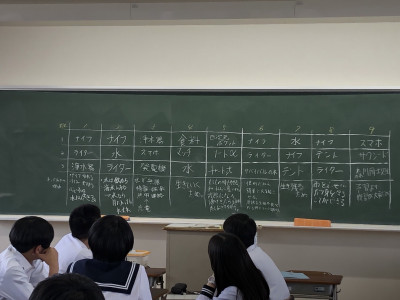

6月初日の7限目のLHRは人権・同和教育LHR。

「よりよいクラスを作るために」をテーマに、グループワーク。

「無人島に行くときにひとつだけもっていきたいアイテムは?」

を話し合って発表することから始まりましたが、

各クラスで、それぞれの班が面白い意見や感心してしまう意見を

出してくれました。

続いてのお題は「よりよいクラスを作るために必要なもの」

ということで、それを表すクラスのキーワードを話し合い、

クラスごとに決定していきました。

決まったキーワードは各クラスで文字として掲示され、

よりよいクラスを作る合言葉になってくれることでしょう。

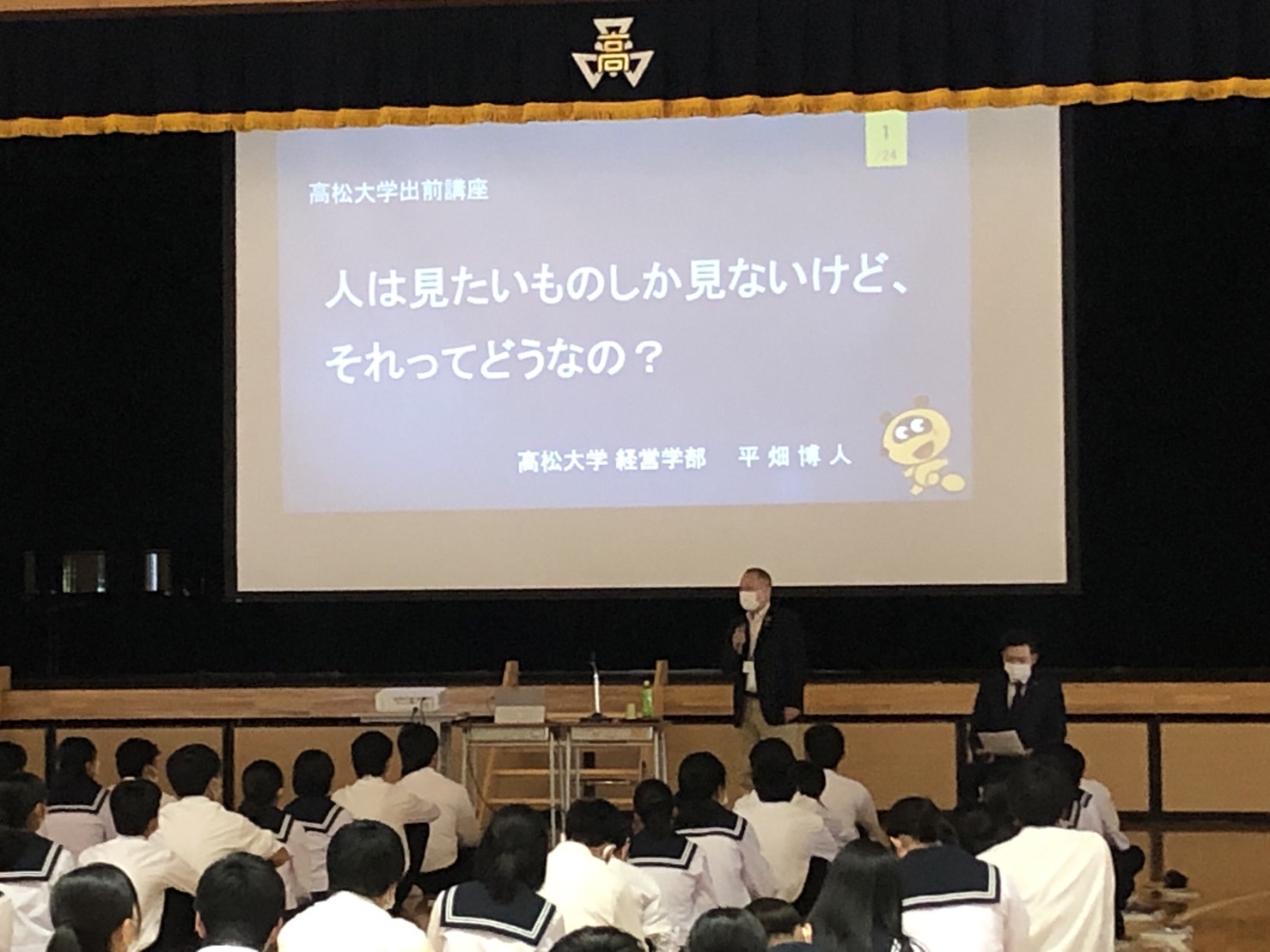

7限目のW3(総合的な探究)の時間は第2体育館にて

SDG’s講演会が行われました。

今回の講師の先生は現高松大学経営学部の平畑博人先生。

かつては本校で校長を勤められたお方です。

テーマは「人は見たいものしか見ないけど,それってどうなの?」

2022年のニュースと2021年のトレンドなニュースを

平畑先生の教え子の先生のアシストで本校生たちにインタビュー

しながら,お話を進めていきましたが,現在のトレンド

「日本の高齢化と少子化」,「温暖化により海面上昇」については,

言葉を失う者たちも多く出てきました。

テンポ良いお話の中で,本題のSDG’sに関する話題へ…

世界中で抱えている問題をすべて知り,対策することはできない。

でも,ここまま手をこまねいていても,いけない…

だからこそ,自分たち一人ひとりが興味関心あることから

一生懸命見続けて,追いかけ続けることの大切さを

お話ししてくださいました。

しかし,気にかけてほしいキーワードは「持続可能」。

大変わかりやすく,興味づけをするようにお話してくださいました。

生徒たちも自分たちの研究に対するきっかけになったと思います。

貴重なご講演をありがとうございました。