7/31(水)~8/2(金)、本校理数科希望者の16名を対象に「大阪大学研究室体験」を実施しました。

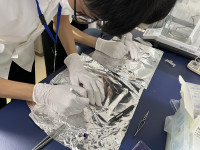

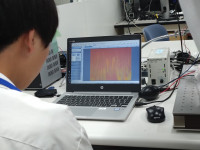

初日は、髙原淳一教授よりPhotonicsの最先端技術に関する講義を受け、

まだ波動すら学習していないため、難しい内容にも関わらず、

積極的に質問をしていました。

1日目後半~2日目は、4つの研究室に分かれて先生方や大学院生の方々とともに、最先端の研究・技術・機器に触れ、研究の進め方、研究者とは何かを学びました。高校生のうちに,一流に触れる,ホンモノに触れる,貴重な体験でした。ありがとうございました。

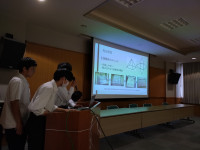

そして、最終日にはプレゼンテーション研修で、先生方から発表の仕方についてご指導をいただきました。前夜、ホテルで会議室の空調が故障するというトラブルに見舞われながらも、どの班もスライド準備を頑張ったかいあって、すばらしい発表でした。

この大阪大学研究室体験は第Ⅰ期目から続いています。この研究室体験に参加した生徒が,大阪大学,同大学院に進学し,研究していく,ということも起きています。研修中、偶然にも2名の本校卒業生と会うことができました。高大連携から高大接続へ。

貴重な体験,誠にありがとうございました。

7/27(土)香川大学で行われた香川県高校生科学研究発表会(かがわ総文祭2025プレ大会)にて本校1年生、理数科2、3年生が参加しました。

1、2年生はこれから自分たちも研究を行っていくので、そのイメージを明確にするために、あるいは知見を広めるために、県内の様々な高校から集まった研究発表を聞き、質問しました。

理数科3年生は日頃の研究の成果を発表し、他校の生徒や参加された大学の先生方と交流しました。

理数科3年生の生徒たちは、6月に行われた鹿児島県立国分高等学校との合同発表会での指摘などを受け、そこから1か月という限られた時間の中で一生懸命に研究を深めてきました。それぞれのグループがその成果を発揮してくれたと思います。

本校の受賞の詳細は以下の通りです。

<研究発表>

最優秀賞 津波の越流に耐える陸側の津波堤防の理想の形に関する研究

優秀賞 ヘアリーベッチのアレロパシー物質放出経路の解明

<ポスター発表>

最優秀賞 竹酢液が野菜に及ぼす胚軸生長の検証

優秀賞 高校野球のタイブレーク時における先頭打者の戦略分析

サイエンスアイデア賞 累乗数のある底における各位の和

受賞したグループはもちろん、惜しくも受賞はかなわなかったグループもよく頑張っていました。

1、2年生の皆さんは次は自分たちが頑張っていく番です。先輩たちに追いついて、さらに超えて行って下さい!

まだまだ理数科3年生の夏の発表会は続きます。続報にご期待ください。

本日、2年生理数科を対象にサイエンスダイアログを開催しました。

今回の講師は、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域のSaidur Rhaman先生です。

Rhaman先生は現在、植物における孔辺細胞シグナル伝達についての研究を行っており、今回のサイエンスダイアログでは自身の研究内容をはじめとして、母国バングラデシュの話や日本での研究生活など非常に多様な内容について、英語でお話しいただきました。

専門的な内容と英語によるダブルパンチに苦戦しながらも、途中で出題された課題には、協力しながらしっかりと考え、発表できていました。

講義の後には、バングラデシュの文化やなぜ岡山大学で研究をしようと思ったのかなど、生徒の質問に真摯に答えてくださいました。Rhaman先生とのやり取りを通して、生徒たちもたくさんの刺激を得られたようです。

2年生理数科は、海外研修をはじめとして、これからも多くの行事が控えています。それらの行事での経験が、少しでも生徒の将来への財産になることを願っています。

大変な時期もあると思いますが、頑張っていきましょう!!

7/16(火)理数科2、3年生がバーチャル課題研究発表会に参加しました。

瀬戸内地域の高等学校がZoomに接続し、日頃の研究成果を発表しあいました。

今年度は兵庫県立加古川東高等学校が幹事となり、本校のほかに広島大学附属中学校・高等学校,神戸大学附属中等教育学校,雲雀丘学園高等学校,愛媛県立松山南高等学校,愛媛県立宇和島東高等学校,兵庫県立姫路西高等学校から参加した61グループが発表しました。

各発表に対し、お互いに質疑応答、意見交換をして研究への理解を深めることができました。

また、他校の2年生が研究中の内容を発表した際には、本校の生徒が質問やコメントをして、これから研究を深める他校の生徒たちに助言している姿も見られました。

理数科3年生はこれから夏にかけて様々な発表会を控えています。研究の総仕上げ頑張ってください。

7/12(金)午前に理数科2年生の課題研究テーマ発表会を実施しました。

ここ3年間この会には理数科のOB・OGをオンラインで招集し、発表を聞いてもらい、質問やコメントをもらっています。

今年度も平日にもかかわらず8名のOB・OGが参加申し込みをしてくれました。

10グループが発表し、各グループにOB・OGが質問しました。

質問の内容は、研究の前提や研究対象の定義、研究手法など多岐にわたりました。

自分自身が過去に経験したからこその視点でコメントもしてくれ、生徒たちは大いに刺激が得られたようです。

理数科2年生は今回の内容をもとに研究をスタートしていきます。2年生の皆さん頑張ってください。OB・OGの皆さん本当にありがとうございました!!

6/13(木)放課後に本校理数科3年生が産総研四国センターの方々とオンラインでミーティングを行いました。

本日は運動生理学・バイオメカニクス研究グループの研究グループ長 藤本雅大 先生に研究グループの研究の概要、グループの各メンバーの研究の特徴などをお話しいただきました。

各メンバーの研究の特徴について分かりやすいように2つ名をつけてご紹介くださったり、研究者のバックグラウンドについて触れながらキャリア形成に関連させた内容も扱ってくださったりと、生徒に対して親身に丁寧にお話をしてくださりました。生徒からの質問についても、最新の研究内容について触れながらご回答いただきました。

生徒は進学やキャリア形成に向けた貴重なお話を聞けただけでなく、香川県に国内有数の研究力のある産総研の施設があることを知ることができ大変嬉しそうでした。

藤本先生をはじめとした産総研四国センターの皆様、ご多用の中、生徒のために貴重なお時間をいただき誠にありがとうございました。

昨日午後に鹿児島県立国分高等学校と合同でSSH課題研究発表会を開催しました。

両校の3年生理数科の生徒たちが、日々取り組んでいる課題研究の成果を発表しました。

今回の発表会はオンラインと対面のハイブリッドで開催されました。

発表は数学・統計・地学、物理・化学、生物の3つのグループに分けて実施し、発表後は大学の先生方や生徒たちからの質疑を行いました。

初めての試みでしたが、両校の研究の特徴や良い点などを把握し、生徒だけでなく参加した教員にとっても素晴らしい学びがありました。

今後もこういった外部との連携を試み、たくさんの刺激を得つつSSH事業を進めたいと思います。

発表した両校の3年生の皆さん、活発な質疑をしてくれた1、2年生の皆さん本当にお疲れ様でした。

本日放課後に理数科2年生が第2回ORCに参加しました。

前回の模様はこちら。

今回は各校で研究テーマ毎に班が編成されたということで、班単位のミーティングとなりました。

はじめにアイスブレイクとして個人の「推し」を紹介し、緊張もほぐれたところで互いに研究テーマをプレゼンし、意見交換しました。

活発な議論や意見交換ができたようです。

次回は二学期に開催予定です。

それまでに各校、各班で報告できる研究成果を出せるよう、研究頑張りましょう!

本日放課後、理数科3年生の生徒が日本の東洋医学の第一人者である大倉多美子先生とオンラインミーティングを行いました。

このミーティングは毎年本校の海外研修でお世話になっているCity of Hopeの山口陽子先生のお力添えがあり実現しました。

はじめに大倉先生がどのようなキャリアを歩まれてきたのか、どういったきっかけで東洋医学の世界に足を踏み入れたのかといったお話を伺いました。

その後、漢方とはそもそもどういったものなのか、東洋医学と西洋医学の哲学や治療の目指すものの違いやそれぞれのメリットなどを教えてくださりました。

薬学を学びたいという生徒に対し、大倉先生は、薬学では化学の知識が非常に重要であり、今からしっかり学んで欲しいとおっしゃっていました。

生徒からの日本で東洋医学を学ぶならどの大学がよいか伺ったところ、いくつも大学を挙げてくださり、生徒の進学先選びにも大いに刺激があったようです。

お話の全体で、西洋医学と東洋医学の両方を理解して治療をすることができる医師を育成することの必要性、東洋医学を広く世の中に広めることの大切さを熱く語っておられました。

ミーティングの終わりにかけて、人との出会いを大切にしてほしい、将来に向けて頑張ってほしいと、生徒にエールを送ってくださいました。

大倉先生、お忙しい中お時間をいただき本当にありがとうございました。

本日放課後、模試を受験したあとに理数科3年生純粋数学班が香川大学教授 髙野啓児 先生と2回目のオンラインミーティングを行いました。

前回のミーティングの際に髙野先生から出題いただいた宿題に生徒から解答し、研究について助言をいただきました。

研究方針で悩んでいるところを相談し、専門家としての視点から時には厳しく、時には手を差し伸べつつご指導いただきました。

2週間後に迫った発表会に向けて実りあるミーティングになったと思います。

髙野先生ありがとうございました。

昨日2,3時間目に1年生全クラスを対象としてSSH講演会を開催しました。

今回の講師は本校で毎年ご講演をしていただいている、東北大学大学院 教授 渡辺正夫 先生です。

生徒にまとめてもらったレポートを参考にして講演の様子をまとめました。

以下、生徒からの報告です。

【内容と学んだことについて】

コロナウイルスという身近な問題から身の回りの小さな疑問に目を向けて考えてみることの大切さを感じました。

また、自分には何ができるのか、何がしたいのかを考えることがキャリアの形成において大切なことだとわかりました。

これからの課題研究に向けて日頃から周りに目を向け、自然の不思議に気がつけるようにしたいと思いました。

【渡辺先生の印象について】

渡辺先生は生徒たちと議論することで、生徒たちの考えをより深めさせてくれる先生でした。

また、生徒の質問にもとても丁寧に答えてくださりました。

【生徒からの質問内容】

・先生の好きな植物は何ですか?

・いちごの甘さと大きさに関係はありますか?

・趣味と勉強の割合は高校時代にどのようにしていましたか?

・化学が好きになったきかっけは何ですが?

・一番好きな実験は何ですか?

・問題に関する知識をつけるにはどうすればよいですか?

以上、生徒からの報告です。

長時間にわたり生徒たちとコミュニケーションを取ってくださり、笑いもありつつたくさんの学びのある素晴らしい講演会でした。

渡辺正夫先生、本当にありがとうございました。

放課後、理数科3年生の課題研究純粋数学班が、香川大学教育学部 教授 髙野啓児 先生とミーティングを行いました。

オンラインホワイトボードで数式を書きつつディスカッションし、ノートで試しに計算するなど、学びを深めていました。

生徒たちは髙野先生から研究についての助言や次のミーティングまでの宿題などをいただきました。

今後の研究の進展に期待です。

髙野先生本当にありがとうございました。