今日は、「令和5年度総合学科成果発表会」当日です。例年は前期の三木中学校のオープンスクールに合わせて成果発表会を実施しています。学校側の配慮により、総合学科に関しては、後期の一日を使用して成果発表会の日程を確保していただきました。

同時に、第5回四国地区高等学校総合学科教育研究大会の会場を成果発表会と同一会場に設定していただきました。研究大会の授業見学を成果発表会の見学に充て、総合学科の活動を詳しく紹介していただきました。この研究大会における記念講演では、「インタビューシップ」開始当初から本校生の訪問企業として、かかわりの深い(株)マール代表取締役 梶浦 幸代 様にご講演いただき、その後、香川県中小企業同友会の方々が参加してグループワークを行っていただきました。

この場をお借りして、ご協力いただいた三木町、香川県中小企業家同友会、保護者をはじめ参加者、そして学校の教職員の皆さんの全面的なご協力に対して深く感謝申し上げます。

生徒が企画した成果発表会の日程は以下のとおりです。

<成果発表会実行委員会の目標>

○「成長を実感し、みんなの記憶に残るような成果発表会」 ○「成果発表会のため」だけでなく、将来の自分に必要な力を付けることを意識して動く ○1年次生は主体的に動き、2年次生は1年次生の手本になるとともに去年よりパワーアップする

<成果発表会日程>

8:00 1・2年実行委員会集合

8:20 生徒を控室・メタホールへ誘導開始(1・2年実行委員)

<開会式前>

8:45 1・2年点呼終了(実行委員は担任に報告)

・開会式(校長挨拶、映像上映、司会進行(1年実行委員))

9:05 第一部 総合学科2年次生「進路探究」成果発表会(グループ探究)

<参加者のコメント>

○ 疑問点の解決の幅を拡げ、そもそも違う角度での問題解決を、考えられているともっと良い発表になるかと思いました。 皆さんの世代から、この様な世の中の課題に対して探究され、考えられ発表されている姿は、とても素晴らしく頼もしい限りでした。日本や香川県の未来を宜しくお願いしますっ!

○探究したい課題の選択が素晴らしかったです。もう少し深く知りたくなりました。

○どのグループもレジュメに沿って誰もメモを見ることなくスムーズに発表できていて素晴らしかったです。総合学科という特色を一番感じられる成果発表会に来るのが毎年楽しみです。

○皆さん、テーマを含めて素晴らしい発表でした。 テーマに関して調べている中で、様々な疑問点が出てきたことと思います。

<生徒の感想①>

○校内発表のときはおそらく発表があまり慣れておらず、緊張してスムーズに発表できませんでした。しかし、成果発表会では練習を積み重ねたことで、発表に慣れ、リラックスした状態で発表することができました。 反省点としては、立ち位置をもう少し気にしたほうが良かったと思いました。

○原稿を丸暗記せず、フレーズで覚えてその場その場で自分なりの言葉に言い換えることは、達人のプレゼンテーションのように、そして探究内容について自身で考えているように聞こえたので、大切なのだと思った。 また、本当に興味を持って幅広いことを調べたり考えたりするほうが、ただ知識を広げるために調べた人よりも聞く方も面白いと思える発表になっているのだなと思ったので、個人探究の時はもっと自分の興味のあることをしっかり調べられたらいいなと思った。

<生徒の感想②>

○人見知りで話すことが苦手でしたが、前回の発表会に比べると言葉が出るようになりました。反省点 は言葉に若干詰まったところや質問に対してのサポートができなかったところです。スライドをもう一度確認するべきだった。

○そのことに集中して頑張ることができた 質問をされたときに冷静に考えた。また、難しい問いを投げかけられたときはみんなと協力して考えた スライドやレジュメの作成により発表の時間があまり取れず、班員がテンパってしまうこともあった。

<生徒の感想③>

○発表をして自分なりの言葉で聞き手に伝えることができるようになったと思います。反省点はもっとみんなが知りたくなるような工夫ができていなかったと思うので、発表をするときは、みんなが興味を持つような発表の仕方ができるようになりたいです。

○調べていくなかで、次々と新しい知識や情報が出てきて取捨選択をするのが困難だった。発表する時に初めて聞く人に分かりやすく伝わりやすくするのに班の人と話し合いながら探究を進めることができたと思う。反省点は、想像していた以上に時間がなく全てが満足いった内容にすることができなかった。

11:10 第二部 総合学科3年次生「進路探究」成果発表会(個人探究)

12:00 午前の部終了・移動・昼食(実行委員誘導・指示)

12:45 1年次生集合完了(1年実行委員 配置指示)

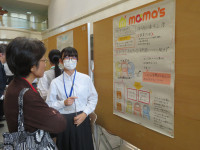

13:00~15:00 1年次生ポスタ―セッション

<参加者の感想>

○とにかく説明が丁寧で分かりやすかった点です。私たちが話した細かい内容もしっかりと発表して下さっていて、大変嬉しく存じました。また、私たち自身も仕事を振り返ることができ、これからの弊社の方針について考える良い機会を得ることが出来ました。この度は誠にありがとうございました。

○資料・発表共に個性豊かで、イラストや画像を上手く表現していて見ごたえがありました。 質問に対しても誠実に自分の言葉でしっかりと伝えてくれました。

○伝えたいことがコンパクトにまとめられていました。すっきりとした発表に仕上がっていました。こちらがした質問にも皆さん真摯に答えられていました。またYさんの発表では矢印を貼りながら発表するなど、こちらをあきさせない工夫が見られました。素晴らしかったです。

○どの生徒も堂々と自信を持って発表していたのが印象的にだった。どんな質問にもしっかり答えていて、しっかりと学習してきたと感じた。 企業紹介だけでなく、生徒自信がどう感じたか、これからどのように行動していきたいかも聞いてみたかった。

○自分なりに発表の構成を考えて順序を変える、隠しポケットを付けて来場者へ質問をするなど、印象的な発表をする生徒さんもいて感心させられました。

○私たちの職業は一般的な企業とは少し異なっています。そのため難しい専門用語を用いることもあり、話を聴いているだけでも疲れてしまうのが普通なのですが、生徒さんは真剣に話を聞いてくださったり、理解出来なければ積極的に質問してくださったりととても真摯な姿勢で向き合ってくださいました。このことから、私も生徒さんのような真摯に挑む姿勢を忘れてはいけないと改めて気付かされました。

<生徒の感想①>

○先輩方の発表を最初に見たときは、本番で自分もこんなふうに出来るのかな、といった不安があったけれど、実際に発表をしてみてお客さんの目を見て自分の気持ちを込めて伝えたいことを伝えられ、発表のスキルに大きな成長を感じました!

○以前はたくさんの大人の前で話すことが苦手だったけど、成果発表会を通してできるようになった。

○即興で話す力がついた、どんな質問がされるかを予定よりたくさん考えておいて予想以上の質問が来たときにも対応できるようにする

<生徒の感想②>

○相手の目を見ながら、相手に分かりやすく説明することが出来ました。 また、相手からの質問に対して、臨機応変に応答することができました。

○大人の方と一対一でお話して、質問に答えることがあまりないので、とてもいい経験になりました。

○自分の伝えたいことを自分の言葉で伝えることができました。 練習のときよりスムーズに伝えることができ、自信を持って発表することができました。 質問されたときも即座に考えて答えることができました。

○投げかけられた質問に柔軟に応えることができた。改善点をどんどん見つけ、次の発表に活かすことができた。

15:15 閉会式(司会・進行:1年実行委員、準備:2年実行委員)

15:30 閉会式終了・写真撮影・片付け(実行委員が説明・指示)

実行委員会が中心となり、総合学科1・2年次生全員で創り上げた成果発表会を終えて、生徒は全員が充実した表情を浮かべていました。1年次生は全員で、2年生は実行委員が最後の片付けまでしっかりと責任をもってやり切りました。実行委員はお世話におなった三木町文化交流プラザの職員の方に挨拶をしてから帰路に就きました。本当に素敵な生徒たちだと思います。

16:00~17:00 1~3年代表者と香川県中小企業家同友会との懇談会

この会は、昨年度から香川同友会の発案で成果発表会後に行っています。今回は3年次生3名、2年次生3名、1年次生3名が参加しました。

会の内容が非常に充実しており、卒業生が帰省する令和6年3月頃に、「インタビューシップ」を体験した24期生から28期と香川同友会および教員の交流会を企画するという案も出ました。

グループ内で2・3年次生が1年次生に配慮しながら、意見を引き出そうとするする姿を見て、香川県中小企業家同友会の方々は、その生徒の成長ぶりに感動していました。ある代表取締役の方は、グループ討議の際に、生徒さんの意見が素晴らし過ぎて、大人も対応できず、良い意味で悩まされたとのことでした。これらのお話をお聞きし、総合学科の生徒に対する評価の高さを喜ぶとともに、三木高校の職員であることに誇りを感じました。