3月19日(火)3学期の終業式が行われました。

今年度最後の登校日の今日、生徒はほっとした表情にも見えました。

式の中で、校長先生は、頑丈に見えるビルの老朽化を取り上げながら、「強さ」には「強靱であること」と「しなやかであること」の二つあることを話され、どちらも大切だけれど、大人になるにつれ、しなやかであることが、生きる助けになると話してくださいました。

教頭先生は、先日の映画鑑賞会で見た「ライフ・イズ・ビューティフル」について触れながら、ユーチューブなどの短時間で見られるものが多い現代ですが、じっくりとよい映画作品を見ることで多くのことを感じたり考えたりしてほしいと話されました。

生徒は、明日から春休みです。新学年のスタートに向け、よい時間を過ごしてほしいと思います。

3月18日(月)に高松市こども未来館のプラネタリウムにて、星を見る会を実施しました。

生徒は未来館の方から様々な天体についてのお話を聞き、知識を深めました。

また、美しい音楽に癒やされながら、プラネタリウムの満天の星空を体験しました。

本日学んだ星についてのお話を思い出しながら、夜空を見上げて星座を探してみるのも素敵ですね。

3月13日(水)進路講話が行われました。講師は本校ジョブサポートティーチャーの松原先生です。

内容は「求人票の見方」。

高校卒業後すぐに就職する生徒だけでなく、進学した場合もいずれは就職する生徒がほとんどです。その際、応募する企業を決める資料の一つとなるのが「求人票」。求人票にはたくさんのことが書かれていますが、どこに、どんな内容が記されているのかについて、詳しく説明してくださいました。

応募企業を選ぶとき、給料を中心に見てしまうという人が多いですが、福利厚生や加入保険、退職金の有無などを見落としてはいけないとのこと。

また、求人票には新卒等の離職率が記されており、長く働きやすい職場環境かどうかを知る手がかりになるのだとか。

今回、求人票の見方を教えていただくことで、見落としてはいけない大切なポイントがたくさんあることが分かりました。

生徒の皆さんには、応募する企業をしっかりと見極めてほしい。そしてその企業に自分が採用してもらえるよう、高校生活を通して力をつけていってもらいたいです。

松原先生、今日は貴重なお話を、ありがとうございました!

3月12日(火)レクリエーション大会を行いました。

初めに2人組になってオセロゲーム。予選で勝った生徒で決戦を行いました。

最後には勝ち残った3人が総当たり。2年生の生徒が優勝しました!

オセロゲームで負けた生徒は、トランプ大会。

ばば抜きや神経衰弱で盛り上がりました。

4年生が卒業して全校生徒が少ないですが、今日は1~3年生が学年を越えて、ゲームを通して交流することができました。

学年末考査を終えて、ほっと一息。終業式までは、さまざまな行事が続きます。

3月1日(金)、令和5年度卒業式が行われました。

このところ続いていた雨も上がり、晴天に恵まれた今日、定時制課程8名の生徒が卒業を迎えました。

はじめに体育館で、全日制との合同の卒業式が、厳粛な雰囲気で行われました。

その後、ホームルーム教室に場所を移して、定時制の卒業式を行いました。生徒会役員が前日に飾り付けした教室に、保護者の皆様や旧職員もお迎えして、あたたかい式となりました。

教頭先生から一人ずつ卒業証書が手渡された後、職員・旧職員から餞の言葉。卒業生からも感謝とお別れの言葉がありました。その後、入学してからの4年間を振り返るフォトムービーを上映。4年間の思い出と成長の過程をたどりました。そして、最後に集合写真の撮影。みんな晴れやかないい顔でした。

卒業生の皆さん、学校と仕事の両立は大変でしたね。また、4年間という月日は長かったことでしょう。卒業、本当におめでとう!今日をまたスタートとして、新しい道を元気に歩んでいってくださいね!

1月30日(火)予餞会が開催されました。

この会は生徒会が企画・運営する、本校の4年生を送る会です。

今年も1月の始めから、生徒会役員になったばかりの生徒らが、何度も集まって会を開き、ゲームや景品、4年生への贈り物を準備してくれました。

役員は当日早く登校して、在校生が作った看板や折り紙のクサリを、会場の食堂に飾りました。

拍手で4年生を会場に迎えて会が始まり、ワードウルフや絵しりとり、ビンゴゲームで盛り上がりました。

1年生から4年生まで全学年がそろって時を過ごすのは、今日が最後。あたたかい雰囲気の中、みんな笑顔で楽しみました。

最後に生徒会役員から、折り紙とお菓子で作った手作り花束の贈呈。先生方からのメッセージが添えられていました。

記念撮影では、4年生から感謝を込めて「ありがとう」のメッセージ。

生徒会役員の皆さん、心温まる会をありがとうございました。

4年生の皆さん、卒業まであと少しとなりました。後輩達のおかげで、今日はよい時間を過ごせてよかったね。

新年明けましておめでとうございます。

3学期が始まります。学期はじめは、学校生活のリズムを取り戻すのに、少し時間がかかる場合があります。心身の不調を感じる場合や、冬休み中に何か気になることがあった場合など、面談を受けてみるのもよいかもしれません。保護者の方も面談をご利用できます。

県内にもさまざまな相談機関がありますので、機会がありましたらご活用ください。

12月22日(金)2学期終業式が行われました。

はじめに校長先生から、生活体験発表全国大会や検定取得、学期の皆勤賞・精勤賞について表彰が行われました。生徒会長からは、クラスマッチの優勝者、準優勝者に景品のお菓子が贈られました。

続いて校長先生からのお話。定時制の生徒の多くは昼間のアルバイトと夜の学校生活の両立をしている。2倍頑張っている自分を褒めてほしいとおっしゃいました。

そして、できない理由をさがしてやらないのではなく、どうやったらできるか考えてとにかく前に進んでいくことがかっこいいと思うとも。

次に教頭先生は、生活体験発表会の生徒の取り組みを例に挙げ、目標を達成するためのPDCAサイクルを教えてくださいました。検定取得などの具体的な目標を実現するために実行するとよいとのこと。

また、言葉は人によって解釈が違うので人に何かを伝える時には、相手の身になって正確に伝えることが大切だというお話もしてくださいました。

今日は小雪が舞う寒い一日でした。

生徒達は2学期の学校生活を終え、少し安堵した様子で帰途につきました。

冬休みはアルバイトで忙しい生徒も多いですが、また新年に元気に登校してほしいと思います。

12月21日(木)環境教育講演会を開催しました。講師は香川県地球温暖化防止活動推進センターの西本さんです。

ここ100年ほどで、日本の平均気温は約1度上がり、対策をしなければ、21世紀末には最大5.7度上昇すると言われています。その地球温暖化は、地球や人間の暮らしに大きな影響を与え、人々の生活の質を低下させています。

西本さんは、はじめに地球温暖化の現状について話してくださった後、自分たちにできることについて話してくださいました。

温暖化の「緩和策」として、講演会やユーチューブなど環境問題について発信しているものから積極的に知識を得る。また「対応策」として、防災用品の備蓄や連絡手段の確認など、日頃から災害に備えることが大切だとおっしゃいました。

そして、西本さんが所属している香川県地球温暖化防止活動推進センターが作成した冊子「COOL CHOICE 88」を配布してくださり、私たちの日常の中に、温暖化防止のための小さな選択がたくさんあることを教えてくださいました。

最後に西本さんは「皆さんが地球温暖化やその防止策について知ったら、知識を自分だけにとどめないで、人に話して広めてほしい。」とおっしゃいました。一人でできることは小さいけれど、それを広めて大きな力にしていくが大切だと。

今回のお話で、地球温暖化は、時間の猶予のない差し迫った課題だと改めて思いました。

西本さん、今日は貴重なお話をありがとうございました。

12月20日(水)交通安全教室を開催しました。講師は高松北署の交通第一課の交通主任、宇山さんです。

定時制高校は夕方からの登校になるので、交通事故が多発する薄暮時に、生徒は自転車などで学校に向かいます。4年生の中には、自動車運転免許を取得中の生徒も多く、交通安全については、今もこれからも本当に気をつけていかなければなりません。

講師の宇山さんは、「交通事故は誰しも当事者になる可能性がある。」とおっしゃり、最近の交通事故の傾向や、事故を防止するための交通ルールやマナーについて、話してくださいました。

自転車のルールについては、道路の白線の意味や信号の種類など、知らなかったことがたくさんありました。自転車のヘルメット着用がすでに努力義務化されており、実際にヘルメットを触らせていただいて、意識が高まりました。

また、薄暮時の視界がどのようなものかを映像で見たり、飲酒時のものの見え方を疑似体験するゴーグルを着用したりして、交通事故の危険性について実感しました。

そして、起こしたくなくても事故を起こすことは誰にもあるとのこと。その時にどういう行動をするべきなのかを教えてくださいました。

香川県は人口10万人あたりの交通事故による死亡者数が全国ワースト4位とのこと。交通事故の多い県です。

自分と他人の命を守るため、今日のお話を忘れずに、交通安全に気をつけて過ごしたいものです。

12月18日(月)芸術鑑賞会として茶道体験を実施しました。

茶道の文化を体験することで、物を丁寧に扱うことやおもてなしの心を学ぶことがねらいです。

講師は茶道をたしなまれている本校定時制の先生。はじめに、スライドを使って茶道の所作や作法を確認し、その後、教室の机と椅子で設営したお茶席で、お茶会が始まりました。

生徒は、お菓子を出したり、お茶を点てたりする「もてなす側」と、お茶とお菓子をいただく「客」の役割を、交替しながら体験しました。

和菓子は、トナカイやもみの木、さざんか、雪だるま、雪の結晶など、今の季節を感じさせてくれる絵柄や造形で、とても美しかったです。

お茶を点てる時には、細かな泡がしっかりたつまで茶筅を振るので、「腕が疲れた~」という声が聞こえました。

それぞれの所作に込められた、相手を思いやる気持ちについても知ることができ、茶道の奥深さを知ることができました。

おいしいお菓子とほろ苦いお茶をいただきながら、日本の文化に触れたひととき。

しっとりと落ち着いた、素敵な時間を過ごすことができました。

12月1日(金)LHRの時間に防災訓練を行いました。

今回の訓練は、地震発生に伴って高松市一帯が停電することを想定したもの。定時制の始業時間は17時30分、終業時間は20時55分なので、実際に停電すれば、冬ならば真っ暗な中で避難することになります。その時に適切な行動が取れ、被害を抑えるための訓練です。

20時過ぎに訓練開始。地震と停電の発生が知らされると、職員が教室や職員室、廊下の電気を消しました。生徒は自分の携帯電話のライトと、担任が照らす各教室のランタンや懐中電灯の灯りを頼りに、手すりを使って階段を下り、外に避難しました。

生徒達は、停電を想定した訓練は初めてでしたが、あらかじめ訓練の目的とやり方を伝えてあったため、落ち着いて行動することができました。その後、熊本地震を教訓にした災害の対策について考えるDVDを視聴しました。

定時制高校は夜間が活動時間です。災害による停電などへの備えを、日頃からしておかなければいけないとあらためて思いました。

11月21日(火)樋口一真さんを講師にお迎えして「地域発見!自分発見!講座」を開催しました。

樋口さんは、香川県で、製材業や木材製品卸売業、ホテル業、サービス業、外食業など、多くの分野の会社経営をされています。

先代から受け継がれた会社を、時代に合ったやり方に変えていくなど、視野を広くもって経営されています。

中でも、製材業においては、県産木材の普及に努めていらっしゃいます。親しみやすい木材商品を開発し、まずは県産木材を知ってもらおうとされているとか。

なぜ県産木材の普及に取り組んでいるかというと、香川県は全国でも外材依存率が一番高い県。県産木材の使用を増やすことで、山を手入れするようになり、そのことが土砂災害を防ぐことになる。「風が吹けば桶屋が儲かる」ということわざのように、自分の取り組みが、巡り巡って「社会貢献」になるというのです。そして「割れ窓理論」も紹介してくださいました。清掃活動などを行なって、自分や身近なところを整えることにより、町の犯罪が減る。自分の行動と社会はつながっているのだと教えてくださいました。

他にも、学校で学ぶ教科の内容が将来どのように役に立つのかということも。ご自身が本校全日制で学んだという簿記については、仕事でも私生活でも役に立つとのこと。お金の配分についての知恵も、教えてくださいました。

最後は「木は死ぬまで成長できる。人間も心の持ち方しだいでいつまでも成長できる。」としめくくられました。

世界の動きや時代の流れを見据えながら、ふるさと香川県でさまざまな挑戦をされている樋口さん。

生徒は、高校での学びや卒業後の生き方について、たくさんヒントをいただきました。

貴重なお話、本当にありがとうございました!

11月19日(日)生活体験発表大会の全国大会が東京都の六本木ヒルズハリウッドプラザで行われました。

本大会には、県大会で最優秀賞を受賞した本校3年生が香川県代表として出場しました。

全国大会には各県や各ブロックの代表者60名が出場。午前中に12名ずつの5グループに分かれて予選。グループから3名が選出されて計15名が午後の全体発表会に出場しました。

どの発表も、それぞれの体験をもとに考えたことや感じたことを堂々と話していて、その内容は胸に迫るものがありました。

そんな中、本校生徒は予選を勝ち抜き、全体発表会に出場したのです。

発表順位は15名の出場者の中で15番目。大会の大トリとなりました。

何ヶ月もの間、毎日のように練習を重ねてきた生徒は、多くの聴衆を前に臆することなく、堂々と発表することができました。発表を聞いた他県の先生から「力強くて素晴らしかったです。」と声を掛けていただいたほどでした。

結果は「ネグロス電工賞」。本大会で八賞と呼ばれる名誉ある賞の一つを受賞することができました!

「世界はせまくないかもしれない」。進学などの進路選択の際、世間の「あたりまえ」にとらわれずに、自分に合った選択があると伝えた生徒。その思いを多くの人に届けることができました。

おつかれさまでした!素晴らしい発表を聞かせてくれてありがとう!!

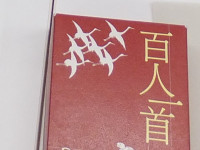

11月17日(金)百人一首大会を行いました。

百人一首は、鎌倉時代に藤原定家が百人の歌人から一首ずつを撰んで構成した秀歌集。

上の句から読み上げる和歌を、下の句だけの札からさがして取る百人一首かるたは、今なお受け継がれている遊びです。

本校では、毎年この時期に、学年を越えて百人一首かるたで交流しています。

はじめに予選。くじ引きで分かれた4グループで、ちらし取り。20分間で取った札の数で順位を決めます。

次に決選。予選で決まった各チームの1位~4位の人が、同じ順位同士でグループを組み、再びちらし取りで競い合いました。

学年が上がるにつれ、なじみの札やお気に入りの札が増え、読み手が和歌のほんのさわりを読んだだけで、すぐさま札を取る生徒も。そんな時には周りから「はやい!」と感嘆の声がもれます。

秋の夜長に、1000年の時を超えて和歌の心に触れた時間。生徒たちには、日本の文化を楽しみ、受け継いでいってもらいたいと思います。