2年教育インターンシップ振返り

2024年3月11日 17時45分

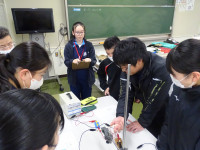

令和6年度香川県公立高等学校入学者一般選抜学力検査・面接と、それに伴う臨時休業日であった3月6日~8日に、2年次生の教員志望者を対象とした「教育インターンシップ」を実施しました。期間は依頼校が受け入れ可能な1日~3日で実施をお願いし、12名の生徒が10校にお世話になりました。

この企画は、2020年に三木町と本校が包括的連携協定を結んだことをきっかけに、生徒の希望により実施されたものです。今年度は、下記の諸学校等にご無理をお願いして受け入れていただきました。本校の生徒たちを快く受け入れていただいた諸学校等の教職員の方に対して、この場をお借りして深く御礼申し上げます。

<お世話になった諸学校等>

東かがわ市立白鳥中学校、さぬき市立長尾中学校、さぬき市立さぬき南中学校、さぬき市立志度中学校

三木町立平井小学校、三木町立氷上小学校、三木町立氷上小学校、高松市立十河小学校

平井保育園、西植田保育所

実習を終えて登校した3月11日に本校で振り返りの会を実施しました。生徒たちはどの訪問先でも大きな学びを得たようです。一回り大きく成長し、教育への進路を明確にして、生き生きとした生徒たちの姿を見て、今後の教育現場に明るい光が射すのを感じました。

<参加生徒の感想>

〇朝登校してくる時から下校する時まで本当に元気で明るく、まっすぐな児童達でした。算数の授業では、教えることの難しさを強く感じました。院内学級や特別支援の先生のお話を聞いて、存在の認知や詳細については知ることの必要性を感じました。

〇慣れないことが多く、緊張していましたが、担当してくださった先生や児童らのおかげですごく楽しかったです。とても可愛かったです。貴重な経験となりました。

〇1日過ごしてみて、高校生と全然雰囲気が違うなと感じました。中学生はすごく活発的で、口々に発言していてすごくいいなと思いました。これは良い意味で「怖いもの知らずなのかな」とも思いました。高校生になると周りに気を使ったり、場の空気を読んだりすることが多くなります。いろんなことを経験して、知らない間に大人になっていっているのだなあと改めて感じました。

〇授業形式や特徴は各々の先生で違っていて見ていて面白かったです。動画の活用やグループワークを中心にしていたり、生徒が問題を作って他の生徒が答えたり、などなど教育方法の幅がとても広いことに気づかされました。今回は先生にフォーカスを当てて授業を見ましたが、それにプラスして生徒の反応にも注目して見てみたいと思いました。この1日で見させていただいた教員の仕事はほんの一部です。もっともっと教員の仕事について知りたいと思いました。とても濃い、そして楽しい1日でした!

〇クラスで話をした時に話を一生懸命聞いてくれて、質問も気さくにしてくれて中学生と上手くコミュニケーションを取れるか不安だったけど、いろんな話ができた。クラスの雰囲気は和やかで明るかった。授業を見学し、教科担任がクラスや生徒によって教え方や伝え方を工夫していたことが印象に残った。また、自分で説明できるかを基準に理解度を確かめていたところが中学生ではあるけれど高いレベルを求めているなと感じた。養護教諭の先生の話を聞いて、一人職ならではの大変さや横や縦の繋がりを意識する大切さを学んだ。

〇三木中学校全体では授業をはじめとし、献立表や出欠表などいろんな場面でICTを活用していたことに驚いた。生徒もそれに馴染み、授業中はタブレットを使い、ゲーム感覚で問題を解いていたのを見てICTを活用することの意義についても考えられた。1日という短い間だったけれど、学習面、生活面などさまざまな面で指導する教師という職業のやりがいや大変さ責任の重さを感じた。今日学んだことを企画、計画していただいた先生方に感謝し、これからの学びや進路に生かしていきたい。

〇大変貴重な経験をさせてもらいました。1時間自由に自分の事や経験を話して欲しいと頼まれて、ニュージーランドでの語学研修についてスライドを作って発表しました。生徒の皆さんはとても興味を持って話を聞いてくれました。途中で質問をしたり、クイズをしたので盛り上がりました。養護教諭を志望しているので生徒一人一人どのような特性を持っているのか、また配慮が必要な子どもはどんな手助けをすべきか、と言う視点で授業に参加しました。生徒それぞれペースが違っていてどんな配慮が合っているか判断が難しかったです。そんな中で先生は生徒一人ずつに対応を変えていてとても勉強になり、また素晴らしいなとも感じました。養護教諭の先生と話す機会があり、養護教諭ならではの大変さやしんどさも知ることができ、他にも貴重な情報を頂きました。お話し中にもたくさんの生徒が来室する姿を見て普段の様子や忙しいということも観察できてよかったです。今回のインターンシップは、普段体験できないこれからの進路や将来にも繋がるようか様々な発見や刺激になることがありました。

〇自分が生徒だった時とは全く違った目線で教員の動きを見ることができました。自分の先生ではなく、一人の大人として、どのような工夫をしてどう生徒と関わっているのかを様々な場面でいろんな人を観察できました。授業の進め方はもちろん、朝の会の前の生徒たちがガヤガヤしているときも、給食の時間の動き、休み時間の過ごし方など、自分が生徒だったときには目を向けてすらいないようなところでも心配りや工夫に溢れていました。特に担当してくださった先生は生徒たちからの信頼が厚く、まさに自武運が目標とするような先生でした。下の名前で呼ぶことで生徒との距離感を縮め、決め事をするときは先生だけで進めるのではなく、きちんと生徒を頼っていました。生徒たちが楽しむときは先生も全力で楽しむことで明るい雰囲気を保つことができていたし、生徒が緊張しているようであれば雑談を挟むことで緊張感をほぐす場面も見られました。眠い授業はどうして眠くなるのか、どういう工夫をしたら眠いと感じる生徒が少なくなるのか、眠くはないがもっと楽しいと感じられる授業にするにはどうしたらいいのか、などを一緒の教室で生徒と同じように席に座って授業を受けてみることで、今までとは違うけどある意味生徒と同じ目線で考えられたと思います。嫌いだった先生は相変わらずというかより嫌な感じになっていましたが、それよりも、生徒に信頼されている、自分がなりたいと思える先生に出会えたので本当に良かったです。これから色んな経験をしていくとは思いますが、それでもトップレベルでいい経験でした。教員になりたいという気持ちが以前と比べてものすごく高まり、曖昧だった目標も明確になり、本気で頑張ろうと思えるようになりました。

〇私が三木中学校に教育インターンシップに行って感じたことは教職員の仕事内容や量に関する以前の想像と現実のギャップや客観的に授業を見た時の先生の役割です。普段は授業を「受けている」生徒という立場で授業に関わっていましたが、今回は第三者的な視点で授業を客観的に見ることができ、以前の想像以上に生徒たちのことをよく観察して、どの先生もメリハリのある授業を展開しているのが印象的でした。また、授業や部活動以外にも次の授業の準備や休み時間の生徒との交流、給食の配膳、昼休みの生徒の見回り、放課後の下校指導など、教職員の業務は多岐にわたり、「こんなこともしなければならないのか」というかなり視野の広さが求められる職業だなと感じました。業務内容も量もかなり多いことを実感した一日になりましたが、久しぶりに母校の三木中学校でインターンシップを行うことができて良かったです。この貴重な経験を自分の将来や今後の進路選択に活かしていきたいです。

〇初めて先生の立場で中学生と一日関われてとてもいい経験になりました。「わからない、、、」と困っている子に教えてあげたときに「わかった!」という声が聞けたとき、生徒たちに「先生!」と呼ばれたとき、帰りに生徒に「今日はありがとうございました。さようなら。」と言われたときすべてが新鮮で不思議な気持ちだったけれど、生徒たちに先生として認められたようで嬉しかったです。今までは教師になりたいという夢が漠然的だったけれど、授業に参加して勉強を教えたり、休み時間や給食の時間などでコミュニケーションをとったりして初めて教員になって生徒たちと関わりながら楽しい授業をしたいと思えたし、自分が教師の姿が少し見えたような気がしました。これからは勉強を頑張って自分の入りたい大学に入学し、自分が思い描く理想の教師になれるように努力していきたいです。

〇私は保育所を訪問させていただいて、6日、8日と2日間行くことになりました。6日は5歳児、8日は0〜2歳児のクラスに先生として参加しました。5歳児のこどもたちは自分の言葉である程度、友達や先生たちに自分の意志を伝えられるので、積極的に「これがしたい!」や「一緒に遊ぼう!」と言ってくれました。物などの取り合いは少し起こっていたけれど、自分たちで誰が使うかなどの順番を決めていたし、第3者の意見も言って解決していました。しかし、先生が止めないといけない喧嘩も少し起こっていました。まだ、先生の助けが必要な時なので上手に補助に入るのが難しかったです。危ない遊びをしている子がいたけど、なかなか注意ができなくて困っていたら先生が注意をしていたので、注意するときはダメと言わずにまず自分で行動させたりしていました。0〜2歳児のクラスでは、言葉を話す子もいるけどまだハキハキ話せない子もいるし、喃語を話す子もいました。何をしてほしいかを言葉で発せず、友達を叩いてしまい、泣いている子もいて、戸惑ってしまいました。先生たちはこどもたちにそっと寄り添って仲直りさせてあげていました。言葉がけも気をつけて話していました。保育所は教育の基本となるところなので、大事な場所だなと感じました。

〇本当に良い経験になったし、将来について改めて考える良い機会になりました。生徒達は活発で好奇心旺盛な子達が多く、たくさん私に話しかけてくれました。私の話や先生と話しているところを見た生徒達が三木高校に興味を持ってくれたようでとても嬉しかったです。生徒達に三木高校の魅力や、ニュージーランドのことについてなど、もっと話したいことがたくさんありました。南中の先生方の多くは私のことを歓迎して迎えてくれました。なので、もし来年度の二年生がこの活動をする際は前もって、より計画的に詳細に活動内容を決めれば授業をさせてくれ、語学研修や高校生活について話す時間を取ってくれるとおもいます。この活動は本当に有意義だったと思うので、教育系志望の人はもちろん少しでも興味のある人はぜひ行ってほしいと思います。

〇自分が想像していたよりも段違いに大変でした。いつも通りに話すと声がかき消されてしまったり伝わらなかったりしたので声のかけ方、大きさ、内容を考えて喋ることに気をつけました。とても大変だったけれどやりがいや生徒と話せる楽しさも分かりました。実際に体験することで先生になりたいという気持ちを真剣に考えることができました。

〇今回の教育インターンシップを通して保育士の先生方が、食事中や子どもたちが遊んでいる最中などどんな場面であっても子どもたちを優しく見守り、子どもたちの安全を第一に考えていらっしゃる様子を実際に見て、保育士という職業には重大な責任が伴うということを改めて実感することができました。また、先生方が子どもたち一人一人の連絡帳を丁寧に書いていらっしゃる姿や保護者の対応をしていらっしゃる姿を見て、自分がもし保育士になった場合に先生方のように業務をこなすことが本当にできるのだろうかと少し不安に感じましたが、それ以上に先生方や子どもたちの満面の笑顔を見て、保育士になりたいという気持ちがより一層強くなりました。保育士になるのは大変だと思いますが、これからたくさんのことを学び、ボランティアなどに積極的に参加して色々なことを学び、ボランティアなどに積極的に参加していろいろな経験を積むことで、今自分が思い描いている理想の保育士に少しでも近づくことができるように努力していこうと思います。