本日午後に理数科2年生を対象にサイエンスダイアログを開催しました。

今回の講師は香川大学農学部特別研究員のKhalife Adam先生です。

Adam先生は現在香川大学にてアリの社会性についての研究をしており、今回のサイエンスダイアログでは出身のフランスの話をはじめとして、研究生活についてなど非常に多様な内容についてお話しいただきました。

途中に出題されたアリに関するクロスワードは難問で、生徒たちは協力しながら解答を考えていました。

Adam先生は英語だけでなく日本語も堪能で、時折ジョークを交えながら生徒たちと明るく接してくださいました。

講義の後には生徒たちと海外での生活や英語を学ぶ意味などをフランクに話してくださり、生徒たちはたくさんの刺激を得られたようです。

理数科2年生は11月には海外研修を控えています。

今回の経験を生かして科学も英語も頑張って勉強していってください。

7/22(土)に香川県庁ホール、香川県文化会館にて第11回香川県高校生科学研究発表会が開催されました。

今回は香川県の様々な高校から口頭発表10グループ、ポスター発表25グループが参加し、総参加者は300名に上りました。

本校からは理数科3年生が口頭発表の部で3グループ、ポスター発表課題研究の部で7グループ参加し、これまでの研究成果を堂々と発表し、大学の先生方や高校教員、高校生たちと熱く議論を交わしました。

発表会の後には文部科学省視学官の藤枝秀樹先生、広島大学教授の西堀正英先生よりご講演やご講評をいただき、探究の意義や探究をする上で大切なことなどを教えていただきました。

表彰式では、口頭発表の部では最優秀賞を「「活躍」とは何か?プロ野球投手データによる記者の心の数値化」、優秀賞を「エンドウヒゲナガアブラムシの光走性の評価」が受賞しました。

ポスター発表課題研究の部では優良賞を「防波堤の位置、形状による砂浜の砂の流出量の違い」、「コーヒー抽出残渣が土壌に与える影響」、審査員賞を「ズイナの葉が植物の成長に及ぼす影響の調査」が受賞しました。

この後も生徒たちは様々な発表会に参加し、研究の成果を発表していきます。

今後も生徒たちの活躍から目が離せません。引き続き生徒たちへの応援よろしくお願いいたします。

6/21(水)に理数科3年生によるSSH課題研究発表会を開催しました。

今回はオンラインとオフラインのハイブリッドでの開催となり、オフラインでは1年特色コースの2クラスと2,3年理数科生徒の130名程度、オンラインでは本校のSSH運営指導委員や大学、高校の先生方の20名程度が発表を聴講しました。

理数科3年生はこの1年間の研究内容を日本語だけでなく英語でも堂々と発表し、大学の先生方をはじめ、1,2年生からの質問に対してもしっかりと応じていました。

今回発表した生徒たちは、夏休み中に全国の様々な発表会で研究成果を発表していく予定です。この発表会で手ごたえを感じつつ、次の夏の発表に向けてさらにブラッシュアップしていくことと思います。

(この記事は生徒による記録記事です)

<今日の講演会の内容紹介>

身近なコロナウイルスの話から,日ごろから疑問に目を向けるということの大切さを感じました。また、自分の得意不得意を見極め、何がしたいのかを考えるというキャリア形成について学べました。今回の講演で、より課題研究が楽しみになりました。日頃から自然の不思議に目を向けられるような、広い視野を持ちたいと思います。

<渡辺先生はどんな先生でしたか?>

小さな疑問に気付ける人物で、生徒たちと積極的に議論することで生徒たちの考えを深めさせてくれる先生だと思いました。

<質問の記録>

①講演中にあった問いに答えはありますか?

②研究者になるうえで大切なことは何ですか?

③先生は質問にすらすらと答えられていますが、どうしたらうまく答えられるようになりますか?

④ウルトラマンの中にあったセリフで特に思い出に残っているものはありますか?

⑤先生が進路を決めたのは高校3年生のときと伺いましたが、これは早いと思いますか?

⑥できることとできないことを区別したときに、場合によっては後からできるようになることもあると思うが、先生ならどうしましたか?

⑦夢がないのですがどうすればいいですか?

⑧人生の分岐点に立った時に大切にしたことは何ですか?

⑨マジンガーZの技で好きなものはありますか?

⑩一つの問題について深堀りするのと、複数の問題に取り組むのはどちらが良いですか?

<生徒からの謝辞>

今日はお忙しい中、講演をしていただきありがとうございました。渡辺先生は、コロナウイルスが流行し始めたときに過去にヒントはないのかなど考えており、自分にかけている「考える力」がとても優れている方だと伝わってきました。そして、参考書のわかりやすい使い方や現在のお仕事やこれまでの夢、やってみたいと思ったきっかけについても話していただき、自分のやりたいことがない今の現状を、「まだ右にも左にも行ける状況」と前向きにとらえられるようになりました。課題研究については苦手に思っていて、「失敗したくない」という考えでしたが、今日の講演を聴いて「失敗することの大切さ」や、「カバーし合い、助け合うことで得ることができる信用」など社会に出たときに役立つものを獲得できると知ることができました。今日の講演で学んだ、「考えることの大切さ」や「毎日の努力」、「最後まであきらめない」などのことを1年生一同忘れずにこれからの学校生活で生かして過ごしていきます。今日は本当にありがとうございました。

令和元年度から実施している「FESTAT(全国統計探究発表会)」が第 19 回 日本統計学会統計教育賞に選ばれました。

→ 日本統計学会ウェブサイト

今年もFESTAT2023,8月19日(土)にオンラインで実施予定です。

数日内にまたご案内いたします。

理数科第3学年の生徒10グループが,昨年から取り組んできた課題研究の成果を発表する「SSH課題研究発表会」を以下の通り開催いたします。ご観覧を希望される方は,下の案内文書記載の担当者欄にメールでご連絡ください。

案内文書 → R05課題研究発表会案内

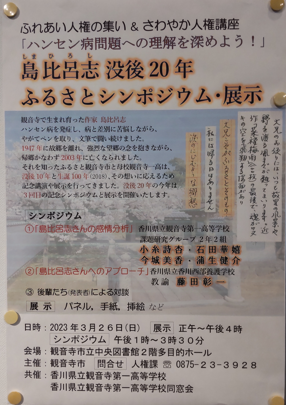

2月10日に本校で行われた課題研究ポスター発表の中に,「島 比呂志さんの感情分析」と題した,普通科文系クラスの課題研究がありました。

本校の前身,旧制三豊中学校出身の作家,島比呂志さんのゆかりの地を巡り,様々な資料を集めたり話を聴いたりして情報を集め,島さんの著作をテキストマイニングにより分析し,著作に現れた「感情」を読み取り,ハンセン病の発症と隔離生活,社会復帰を願った文筆活動の年譜と照らし合わせて,島さんの心に迫ろうとした課題研究でした。

3月26日(日),観音寺市主催の

ふれあい人権の集い&さやわか人権講座 「ハンセン病問題への理解を深めよう!」島比呂志没後20年ふるさとシンポジウム・展示

がおこなわれ,そこでその課題研究の発表や,シンポジウムの講師との対談が行われました。

多くの市民の方々が参加する中での,口頭発表と対談でした。

島さんの後輩で,戻りたかった故郷である本校の生徒が行うからこそ価値がある研究に,多くの人々からうれしいコメントをいただきました。ありがとうございました。

生徒の課題研究が,地域の人権教育に貢献でき,生徒も多くを学ぶことができた,そんな素敵な一日でした。

本日,1年1・2組合同で,6時間目からサイエンスレクチャー(地学分野)を実施しました。

今回は,香川大学創造工学部 教授 山中 稔 先生をお招きし,「地盤災害の発生メカニズムと防災対策」と題した講義をしていただきました。

私たちが住む地元の災害や,その発生のメカニズム,防災の視点についての講義は興味深く,生徒の前のめりに聴く姿勢や,たくさんのメモ,質問に多くの手が挙がっていたことが非常に印象的でした。

たくさん質問が上がったのですが,残念ながら時間切れとなってしまいました。

山中先生は,講義の後も別室で,放課後も生徒の質問に,ご回答いただきました。

ありがとうございました。

香川県教育委員会主催の,第4回高校生探究発表会。「第4回」とありますが,実は本校の対面参加は初めてでした。第1回は書面開催,第2回はオンライン発表,第3回はオンデマンド配信でした。

場所を3会場に分けて,感染症対策もしながらの実施でした。

本校からは普通科文系クラスから2グループ,普通科理系クラスから2グループが口頭発表しました。

・化学発光を用いた照明 ~ルミノール反応の明るさと時間について~

・ティッシュに含まれる成分の違い~硬いティッシュを柔らかくする方法~

・粟島の関係人口増加に向けた修学旅行誘致の提案

・骨付鳥を使った新たな名産品の提案~地域活性化に向けて~

堂々とした発表で,質疑にもしっかりと応答できていました。先月の発表会の後ですから,皆さん,大変堂々としたものです。場数を踏んでプレゼンテーションがどんどん上達しています。

他校の発表にも積極的にどんどんと質問をする姿は,目立って素晴らしいものでした。さすが,観一生です。学び多き時間を過ごすことができました。

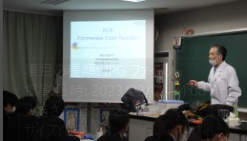

本日,2時間目と3時間目に1年2組,5時間目と6時間目に1年1組を対象に,サイエンスレクチャー(生物分野)を実施しました。

本日は,東京工業大学教授で日本遺伝学会会長の岩﨑博史先生にお越しいただき,DNAの電気泳動の実験やPCR,分子遺伝学について実験を交えて講義をしていただきました。

DNAの特徴,生物が体内でDNAを増やす仕組み,その仕組みを応用したPCR(コロナの検査でもよくつかわれるポリメラーゼ連鎖反応Polymerase Chain Reaction)の原理を教えてくださいました。

さらに生徒たちから集めた白米のDNAをPCRから品種を当てるという実験をしてくださり,コシヒカリやあきたこまち等を当てるとともに,一部マイナーな品種のお米は当たらなかったりと大変面白い内容で生徒たちは盛り上がりました。

講演中にあった,「生物のもつDNAはすべての生物の共通性であるとともに多様性の源であるという言葉は分子生物学,遺伝学の面白さが端的かつ明快に示された素晴らしい言葉で,感銘を受けました。

講義のあとの昼休みや放課後,何人かの生徒が残り,時間を延長して質問にも答えていただきました。

岩﨑先生,ありがとうございました。