本日,香川大学農学部を会場に,日本農芸化学会中四国支部 支部創立20周年記念 第41回市民フォーラムが開催され,そのなかの「高校生による研究成果ポスター発表」に,理数科3年生の3つの研究グループが参加しました。

久々の,他校生との対面でのセッションです。今年の3年生は,入学した時からコロナ禍で,発表するのも見学するのも,ほぼすべてオンラインでした。3年生になった今,やっと,このようなポスターセッションができました。貴重な経験となりました。

会の終わりでは,「大学教員が選ぶ優秀ポスター」の発表があり,その中で本校の生徒が発表した

「魚の硝子体の結晶構造と鮮度との関係」が第1位に,

「ウォータークローバー・ムチカにおける就眠運動のメカニズムの解明」が第3位に選ばれ,表彰されました。おめでとう。

本日,第2回全国バーチャル課題研究発表会が行われ,理数科の2,3年生が参加しました。

昨年から始まった,2回目の発表会です。

幹事校である兵庫県立姫路西高校をはじめ,愛媛県立宇和島東高校,愛媛県立松山南高校,広島大学附属中学校・高等学校,兵庫県立加古川東高等学校,本校と,6校の合同発表会です。50本の課題研究を10の部屋に分かれて,発表と質疑応答を行いました。

バーチャル空間 も,昨年から,使い倒しています。

も,昨年から,使い倒しています。

3年生はチームで,いつも研究している部屋や,教室から参加しました。

2年生は1人1台,ヘッドセットをつけて,教室から参加しました。

本校主催のFESTATも,今年も を使って行います。

を使って行います。

距離を越えて,簡単に質疑応答,議論ができるのは,本当に素晴らしいことだと思います。

今年は対面の発表会もこれからどんどん行われます。またこのブログでお伝えします。

一昨日に引き続き,理数科2年生のテーマ発表会。

さらにいろいろな理数科卒業の大学生や大学院生がZoomで来てくれました。

ありがとうございます。

レイアウトも椅子のみにしてディスカッションを重視。

二画面のほうが,先輩がきいている,というかんじがでます。

一昨日に比べて,生徒同士の質疑も活発に行われました。

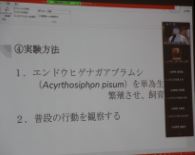

本日,理数科の2年生がテーマ発表会を実施しました。

同級生や先生から厳しい指摘やツッコミ,質疑応答…と続く例年のテーマ発表会ですが,

今日はいつもと違います。

オンラインで,距離を越えて,本校理数科OBの大学生,大学院生たちも,この会に参加し,質疑や,助言をしていました。

中には厳しい指摘も…。

・条件はどうやってそろえるの?

・その実験で,さっきの仮説を証明することがいえるの?

・比較対照群はおいているか?

・どこを条件をそろえ,何の条件を変えて,何を言おうとしているのか,整理しては?

・・・ごもっともです。

リッパになった観一理数科OBたちに,参加した先生方は,感じるものがありました。

こういうつながりこそ,SSH,理数科の財産です。

これから,今の観一生たちも,先輩のようになっていくのでしょう。これからが楽しみです。

大学の先生に,課題研究の指導助言を受けている場面です。

一言ひとことが,大切な,学びの時間となっています。

本日,理数科3年生による課題研究発表会が行われました。

対面の形に戻しながら,オンラインも活用した発表会でした。

英語と日本語で発表しました。

発表タイトルは,次のとおりです。

①卓球選手の勝利への影響を表す指標の作成

②かまいたち現象の可能性を探る

③デンプン糊の老化抑制〜接着力と水分量の関係から探る〜

④海藻を用いたマイクロプラスチックの回収

⑤正確かつ安全な投下パラシュートの作成

⑥魚の硝子体の結晶構造と鮮度との関係

⑦効率的なエタノール生成方法の模索

⑧ウォータークローバー・ムチカにおける就眠運動のメカニズムの解明

⑨カマタマーレ讃岐強化のためのコーナーキック戦術の提案

⑩ハエトリソウの閉合期間とタンパク源含有率の関係

司会や時間管理などの運営は理数科の2年生がおこないました。

運営指導委員の先生方,県内外の高校の先生がたなどにご参加いただき,ご指導ご助言をいただきました。

本日頂いたご指導ご助言を受けて,SSH生徒研究発表会,香川県高校生科学研究発表会など,様々な発表会や学会のセッションなどでの発表に向けて,しっかりブラッシュアップをしていくことでしょう。よき学びの機会となりました。ご指導ご助言いただいた先生方,本当にありがとうございました。

東北大学大学院 教授 渡辺正夫先生を講師に迎え,将来に向けたキャリア形成と課題研究の在り方について学びました。渡辺先生自身の幼少期からの体験や,考え方を教えていただき,将来の選択肢を明確にするための「考える力」についてお話しいただきました。グループ学習も交えて,「考える力」の大切さについて学びました。自分の将来についてより一層考えることができた講演でした。

参加した生徒からは,次のような質問が出ました。

Q.研究の作法とは具体的にどのようなことですか

Q.遺伝学とは,どんな学問なのですか

Q.講演の中で,良い先生に出会うことの大切さがありましたが,良い先生の見分け方はありますか。

講演の最後には,生徒代表の謝辞がありました。

本日はお忙しい中,貴重なお時間をいただき,興味深い講演をしてくださり,ありがとうございました。他校でも課題研究が行われるようになり,探究することが重要視される中で,渡辺先生のお話を伺うことができたのを幸運に思います。本日の講演の中で,特に「考える」ということの重要性が印象に残りました。日々の生活の中であたりまえに思っていることこそ課題研究のヒントが隠れているということを心にとめて,「なぜ」という意識をもつことを忘れずにいたいと思います。課題研究が楽しみになるとともに,将来へのイメージが明確になる時間でした。本当にありがとうございました。

本日の講演会に参加した大学生が別室から,本校卒業生が渡辺先生へのあいさつを述べました。

その中で,とても参考になることを言ってくれたので,文字をおこして掲出します。

実際に年の近い先輩が,「課題研究には,今振り返って,こんな意義があった」,と語ってくれたことで,課題研究の重要性を1年生が理解できたのではないかと思います。ありがとうございました。

私は5年前に,渡辺先生に課題研究でお世話になりました。今は,大学の理学部で有機化学を学んでいます。今日は渡辺先生の講演があるということで,お願いをして参加させていただきました。先生の講演を聴きながら,私人生の転換点は,やはり課題研究だな,と感じております。

研究の楽しさや厳しさを先生方から教えてもらい,大学でも化学を学びたいと考え,理学部に進みました。まだ,少ししか,大学で研究していないのですが,毎日たくさんの論文を読んだり,試行錯誤の繰り返しをしたりしています。たくさんのことを調べる必要性があったり,研究で実験結果からさらに試行錯誤をしたり,と,今になって,課題研究の重要性を,すごく感じています。

これから,大学院に進み,より深く化学を学び,研究をしていきたいと考えています。大学生になってからも,先生の話をきけるとは思っていなかったので,今日はとてもうれしかったです。本日はありがとうございました。

6月13日(月)②,③校時に,1年生全員を対象とするSSH講演会を実施しました。

講師は,東北大学大学院 教授 渡辺正夫 先生 です。

演題は「将来に向けたキャリア形成と『考える基礎』となる課題研究の在り方」です。

昨年,一昨年は,一斉に体育館に入って受講したのですが,今年はスタイルを変えて各教室からオンラインでつなぎ,講師の渡部先生を映すスクリーンと,講義画面を映すスクリーンと,2つ準備して実施しました。

1年1・2組会場

1年1・2組会場

1年3~6組会場

1年3~6組会場

司会はSSH委員さん。

司会はSSH委員さん。

講師の先生からも,Webカメラで,全教室の生徒の講義中の様子などがよくわかります。

質疑応答や,出された問いグループで考え,各クラスから回答するという時間も設けられました。

さいごは,生徒からの謝辞。

さいごは,生徒からの謝辞。

詳しい内容については,委員さんがまとめてくれますので,また後日,掲出します。

また,今日は,本校理数科の卒業生1名も,この講演会に参加し,最後に,生徒に対してとてもいいメッセージを伝えていましたので,次の記事で紹介します。

理数科第3学年の生徒10グループが,昨年から取り組んできた課題研究の成果を発表する「SSH課題研究発表会」を以下の通り開催いたします。ご観覧を希望される方は,下の案内文書記載の担当者欄にメールでご連絡ください。

案内文書 → R04課題研究発表会案内.pdf

本校が幹事校を務めた昨年度に引き続き,今年も四国SSH10校の発表交流は,オンラインで開催です。

各学校の代表グループはZoomミーティングルームで発表と質疑応答。

有識者からの指導助言。生徒同士の質疑応答も行われました。

その他のグループはYouTubeオンデマンド配信とgoogle Formsを使ったコメント入力。

発表本数126本。参加生徒944名のイベントとなりました。

今年は,百周年記念館からではなく,使い慣れた普段の教室から参加。

発表する部屋。

他校発表を視聴し,質問をする部屋。2,3年生の理数科はそれぞれ別教室で参加しました。

一堂に会して大人数でのポスターセッションの風景が戻るのは,いつのことでしょうか。

本校は,スーパーサイエンスハイスクール(SSH)第Ⅲ期指定(令和4年度から8年度)に向けて,文部科学省に申請していましたが,このたび,指定校に内定したことが発表されました。

文部科学省報道発表

昨年に引き続き,本校普通科文系コース2年生の生徒グループが,WWL・SGH×探究甲子園に参加し,探究活動プレゼンテーション40校に選ばれました。

今年もオンラインでの発表と交流でした。発表に対して,大学の先生から,質疑や講評を頂きました。

他の参加校の生徒たちの発表もレベルが高く,そして何より,面白い!

部屋を分かれて,興味のある発表をそれぞれの参加者が視聴し,フィードバックシートを書きました。

発表の後は,参加校同士での交流。

探究で考えた社会的課題がどのように「自分ゴト」になったのか,

探究において先生はどういう存在で,どんな役割を期待しているのか…など…

かなりディープで面白い議論でした。

楽しく,深い交流や充実した課題研究。文系理系問わず,これからも広がっていきます。