12月10日(水)、①②校時に、電子機械科と情報科学科の1年生(計60名)対象に、一般社団法人香川県電気工事業協会による出前講座を実施しました。

9月に志度音楽ホールの現場を見学させていただいた時から、建設業や電気工事業についての出前講座のご案内をいただいておりまして、本日実施することができました。

本日講師を務めてくださったのは、一般社団法人香川県電気工事業協会理事の山地様(三和電業HDグループ代表取締役)、三和エコ•エナジー若手社員の宇佐美様、桑島様です。

山地様からは、高校生が今考えるべきこと、大事にすべきことについてお話ししていただいた後、建設業の現状や電気工事業の魅力についてわかりやすく楽しくお話ししていただきました。

また、宇佐美様、桑原様からは、入社されてからご担当されている仕事についてわかりやすくお話ししていただきました。

そして、最後は360度カメラの実演とVRゴーグルを用いた体験をさせていただいた後に、生徒たちの質問にお答えいただきました。

この出前授業を通して、生徒たちは電気工事業についての関心が高まり、資格取得に挑戦したいという生徒が現れたので早速効果を感じています。生徒のキャリア教育の一助となる貴重な講座を実施していただき、感謝しております。どうもありがとうございました。

報告が遅くなりましたが、10月25日、26日の2日間、本校電子機械科3年生5名(課題研究 アイデアロボット班のメンバー)が、福島県で開催された第35回全国産業教育フェア福島大会 第33回全国高等学校ロボット競技大会に出場してきました。

このロボット競技大会は、全国の高校生が各学校でチームを構成し、毎年異なる課題で競技を行います。仲間と協力しながら新鮮な発想で工夫を凝らし、創造力を発揮してロボットを製作します。その過程を通して、ものづくりの技術・技能を習得し、次世代を担う技術者としての資質を向上させることを趣旨としています。(引用元 https://koukou-s.fcs.ed.jp/page_20240710042835/san_robot#frame-79)

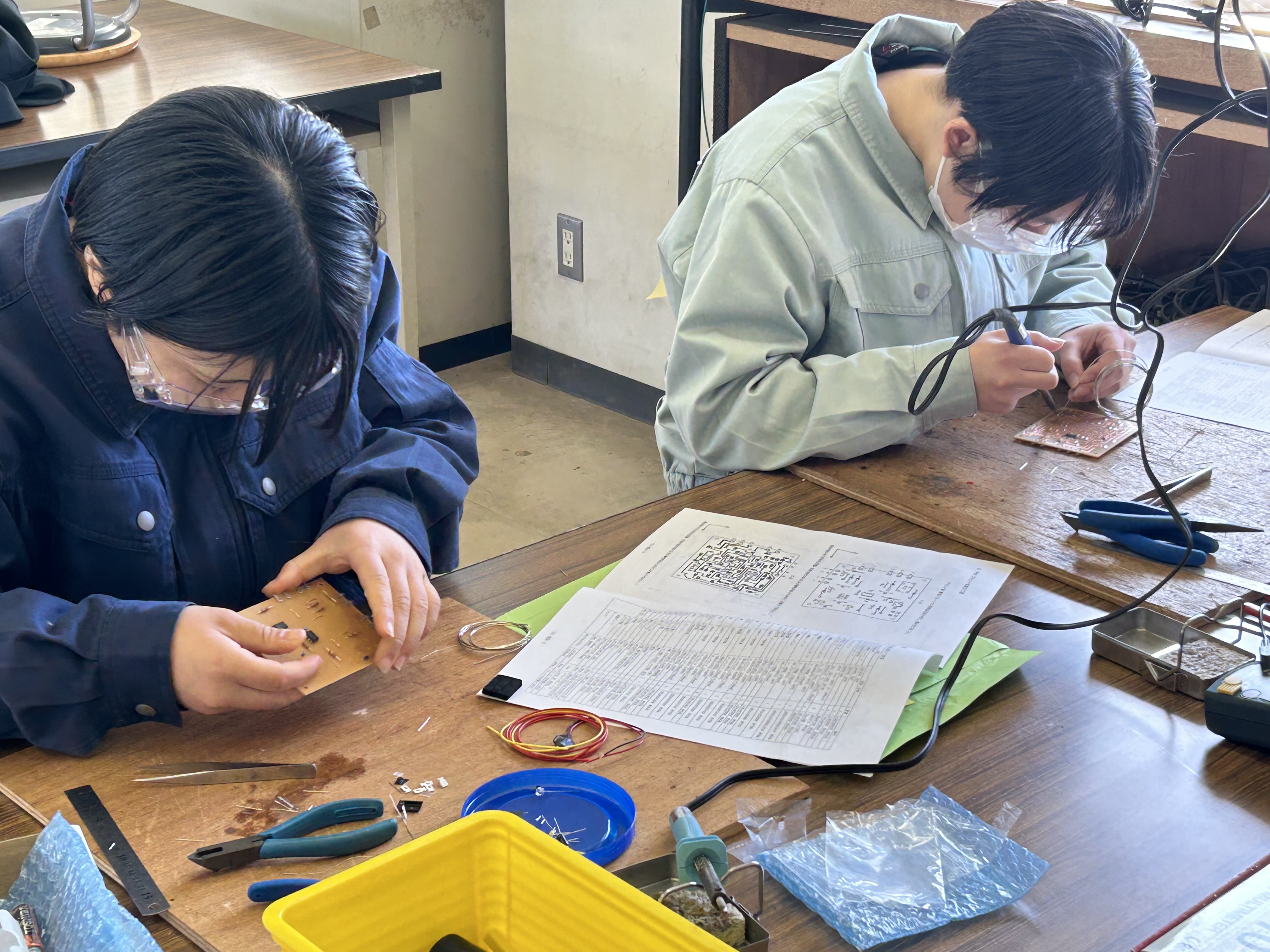

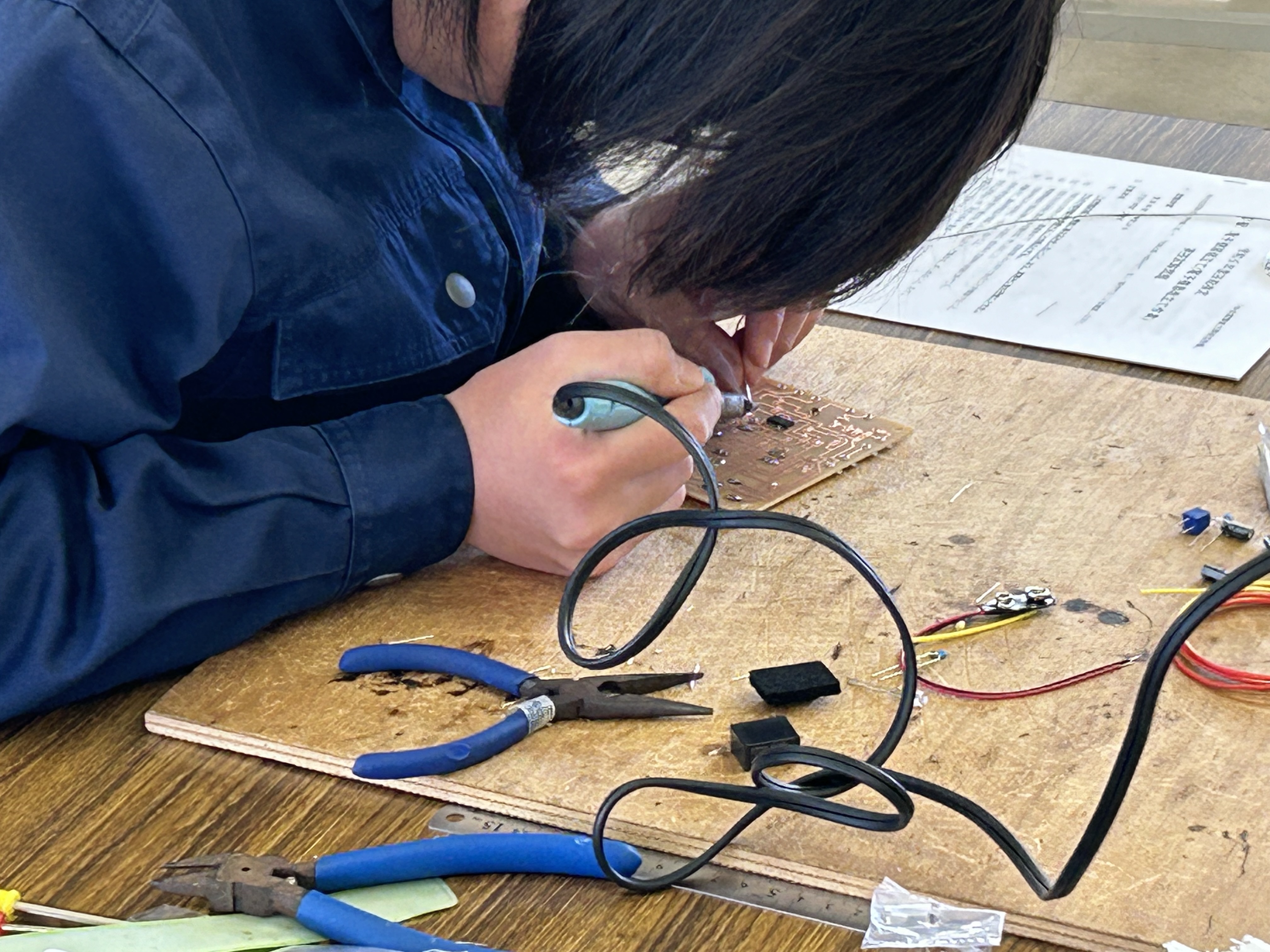

私たちは今年、県大会の会場校ということもあり、競技コートの製作、ロボット2台(リモコン型ロボット1台、自立型ロボット1台)の製作を通して、木工作業、設計、普通旋盤やマシニングセンタでの部品加工、組み立て作業、配線作業、プログラミング制御と4月から10月までの7カ月間でたくさんのことを学び、経験してきました。

8月24日に開催された香川県大会では、工夫を凝らした他校の選手と競い合い、そして互いのロボットから学び合い、全国大会に向けてさらなる改良と練習を重ね、福島県に乗り込んで行きました。

全国大会はレベルが高いとは聞いていましたが、予想以上でした。

もっとすごい創造力あふれるロボット、高性能なロボット、洗練された操縦テクニックを目の当たりにし、ロボット競技の面白さ、奥深さを感じ、もっとこうしたら良かったとか、こんなのはどうなるだろうかと、自然と自分達の中にあるものづくりの心に火が灯る感覚がありました。

今回の結果は全国出場72チーム中54位という結果ではありましたが、全国大会に出場した経験は、自分達の世界観をグッと広げてくれるものでした。この経験を今後に活かしていって欲しいと思います。

9月27日(土)に開催される志度高祭で販売する作品のカタログができあがりましたので、掲載いたします。

当日ご来場いただき、ぜひ生徒たちが作った作品をご覧いただき、お買い求めいただけると幸いです。

R7作品カタログ.pdf

6月12日(木)、電子機械科1年生30名が、株式会社タダノ志度工場へ工場見学に行きました。

本科の1年生は、毎年6月にキャリア教育の一環として、クレーン製造で有名な株式会社タダノ様へ依頼して香西工場や志度工場に見学に行き、製造業について学び肌で感じることで就職への意識づけを行っております。

製品やクレーンの製造過程について説明していただき、溶接や組み立て、そして完成品の動作チェックなどをしているところを見て生徒たちも様々な感想を持ったようでした。

高校3年間でできることは限られていますが、企業から求められる人材となれるよう、目的意識をしっかり待ち、社会に出て活躍できる素地をしっかりと身につけてもらわなければならないと感じております。

本日は株式会社タダノの皆様、どうもありがとうございました。

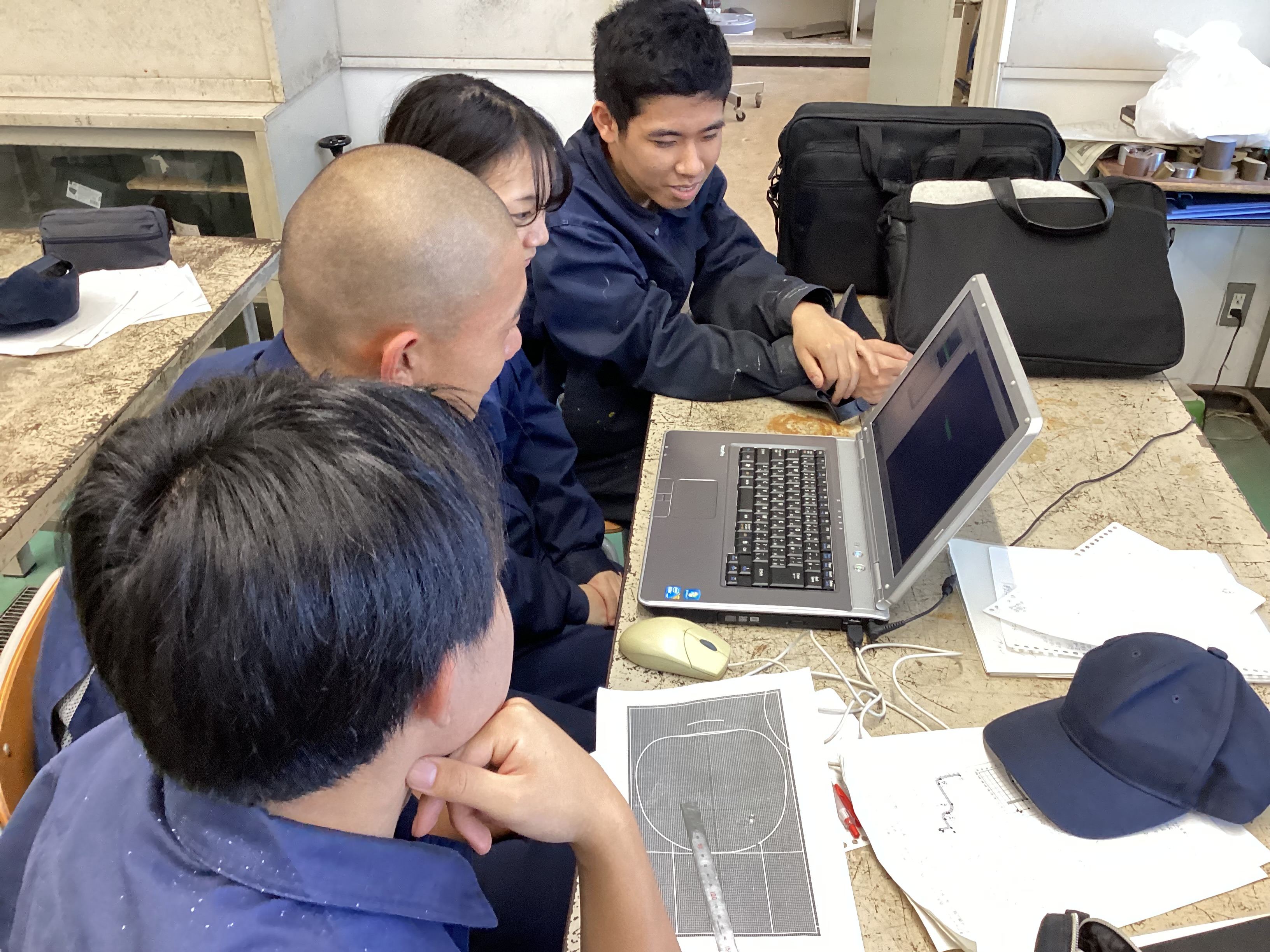

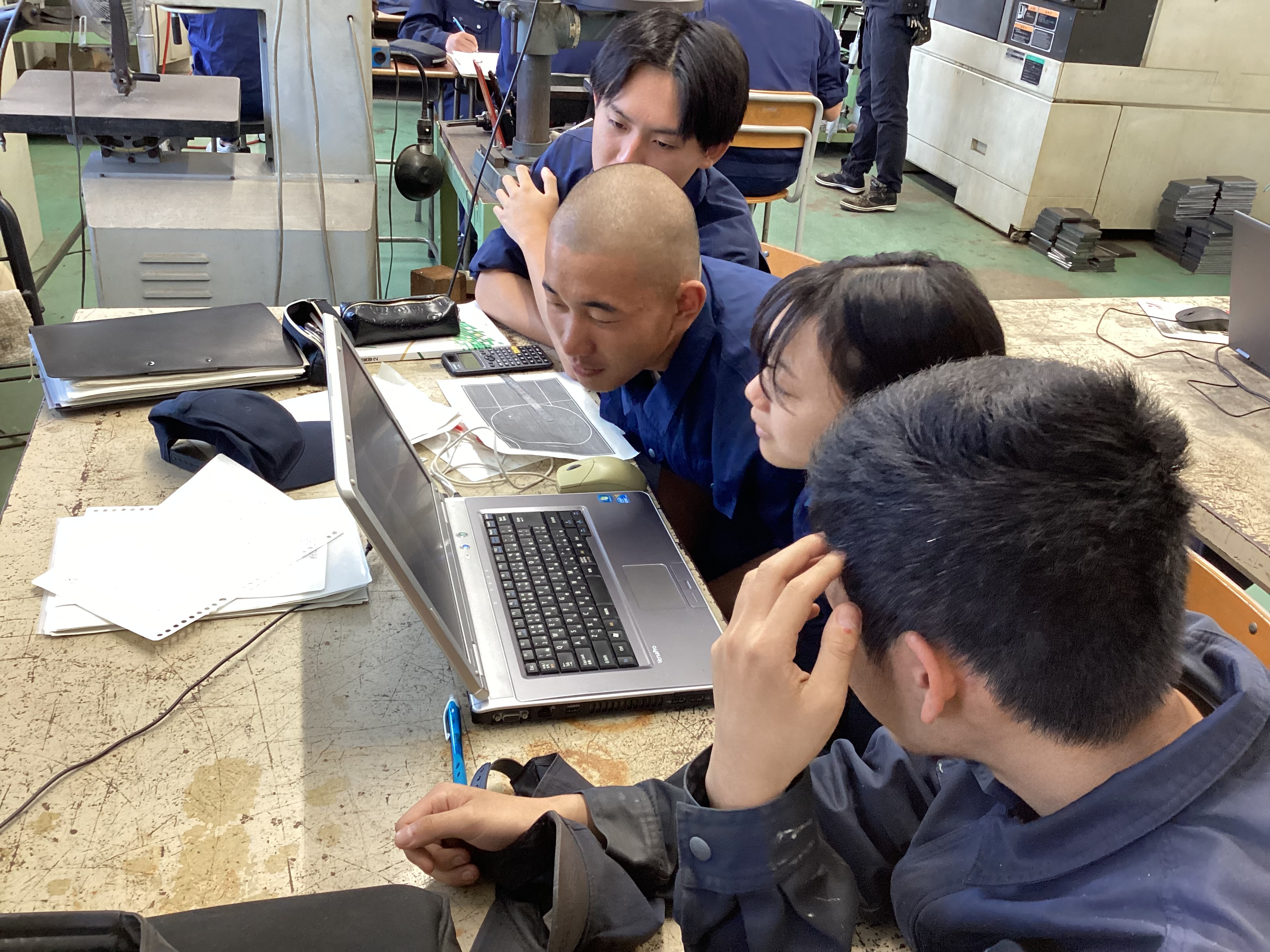

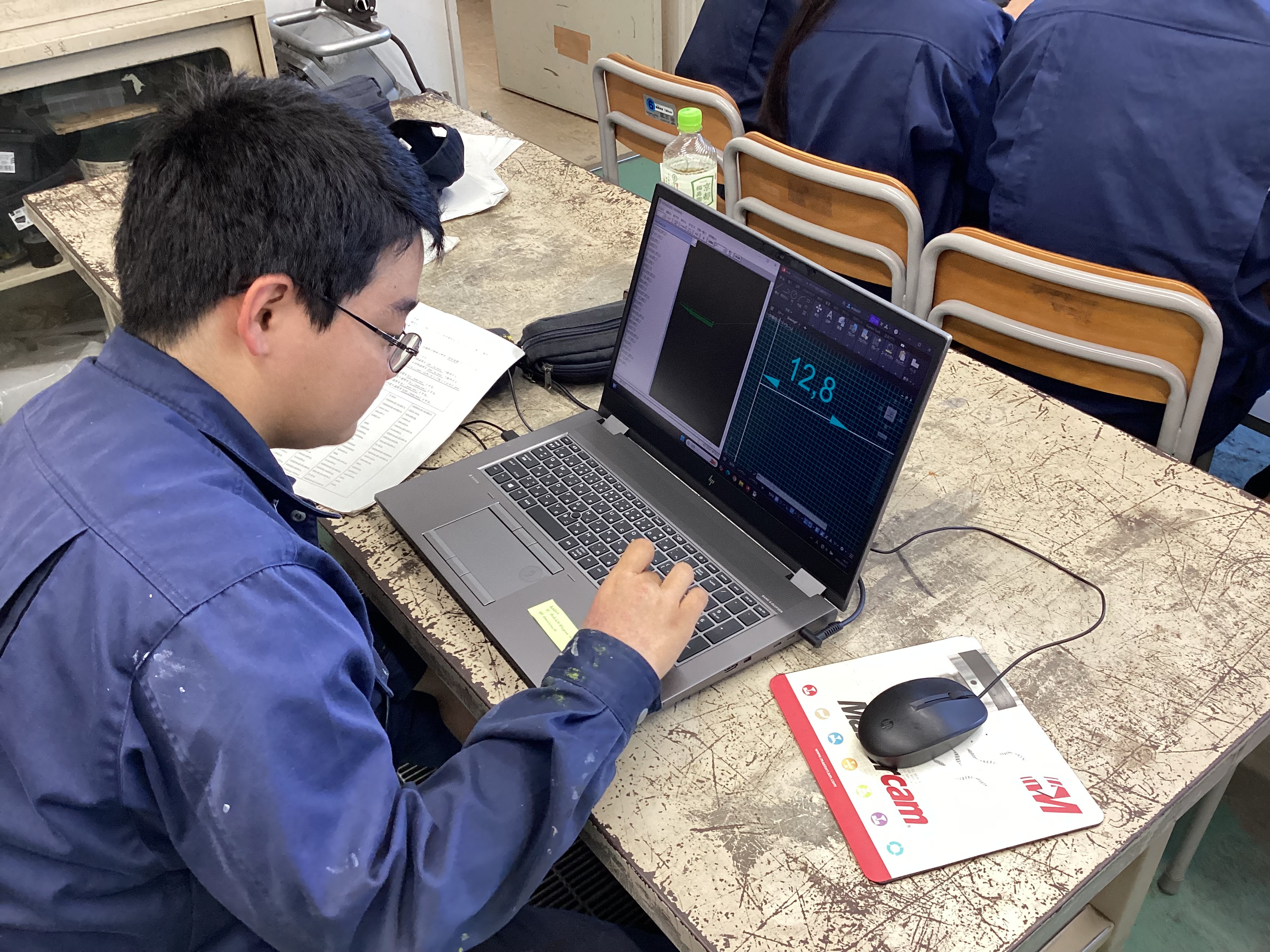

今日は、3年生のローテーション実習の内の1班、CNC旋盤の実習を紹介します。

直径46mm、長さ80mmの材料をCNC旋盤で加工して作るものを考えています。この班の生徒達は、オリジナルのペン立てやりんごの形を削り出そうと図面から座標を拾い出し、プログラムを考えていました。

みんなで協力して活動していたので、良い作品ができるのではないでしょうか。

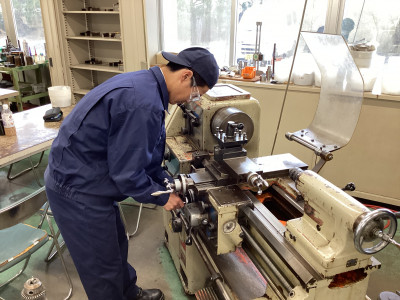

3年生の実習を紹介します。

電子機械科3年生の実習は、ローテーション実習を行なっています。1班5、6名の5班に分かれ、溶接実習、旋盤実習、マシニングセンタ実習、CNC旋盤実習、品質管理実習を1年間かけて順に学習していきます。

実習では、学年に応じて段階的な学習を進めており、工作機械の使い方や加工方法を学び、文化祭等で販売する作品を考え、製作を通して実践的に学習しています。

本時は各班に分かれて2回目の授業でしたので、説明から少しずつ作業へと移っているようでした。

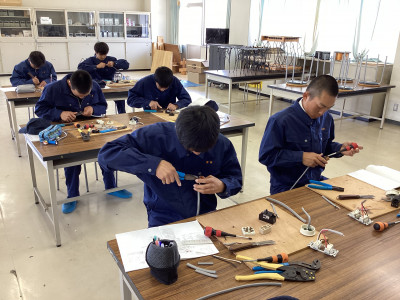

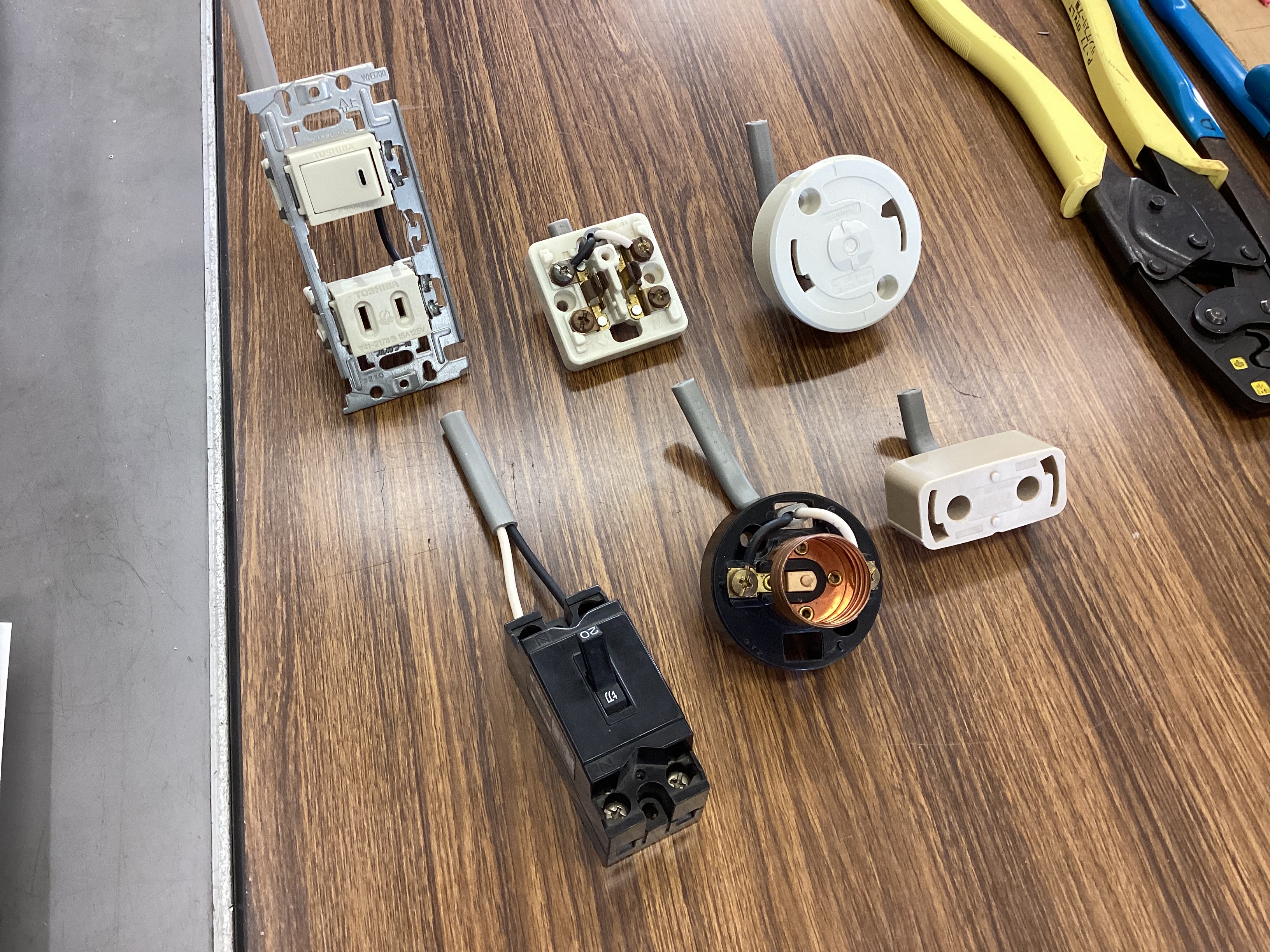

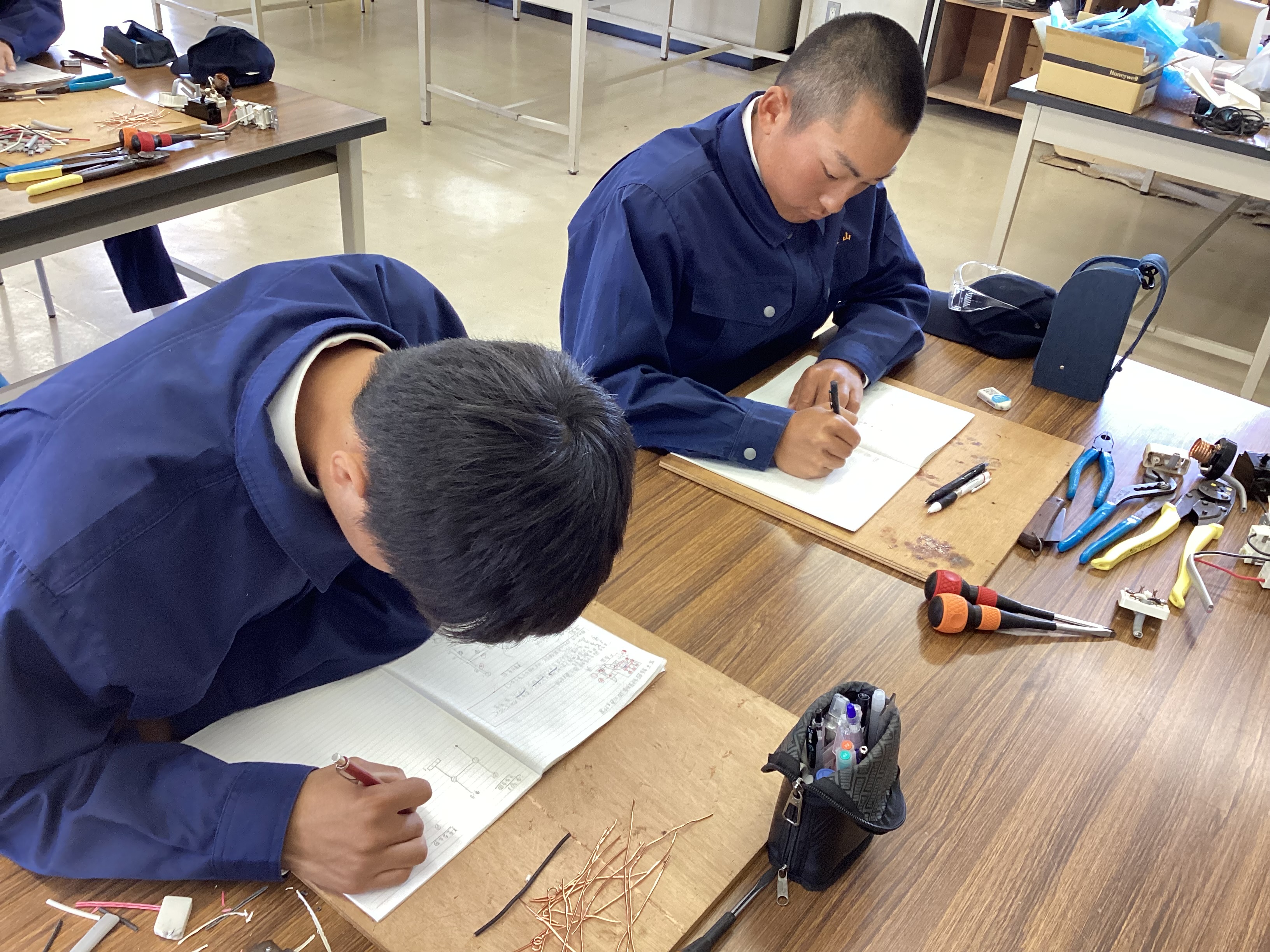

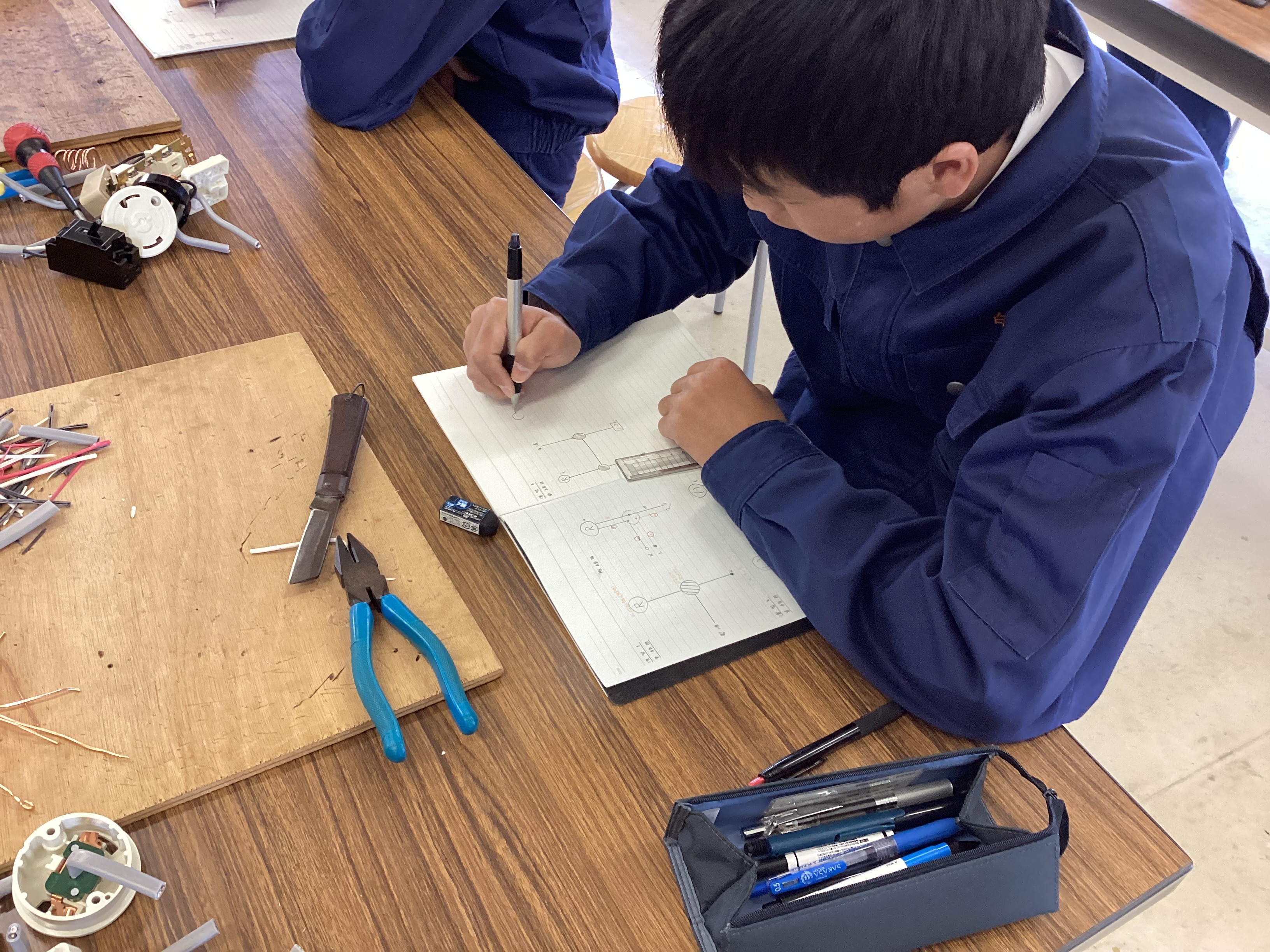

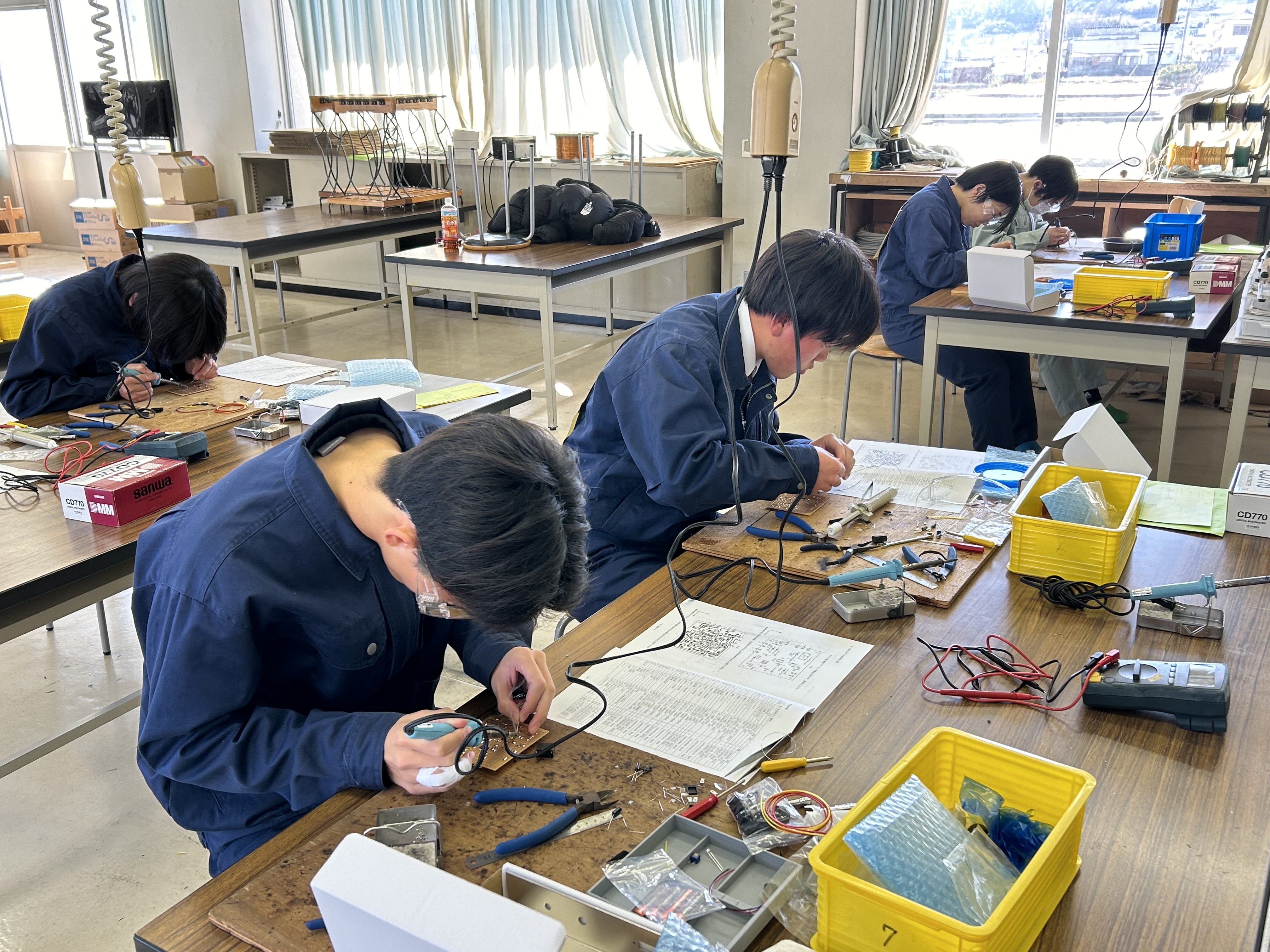

今日は2年生のローテーション実習で行っている内容の1つの電気工事士の実習を紹介します。

本時は、ランプレセプタクル、露出形コンセント、引掛シーリング、配線用遮断器、埋込用のスイッチ&コンセントの作業を通しで行いました。

みんな1週間前に行った作業をしっかりと覚えていて、集中していました。

その後、単線図を複線図に直す方法を確認し、練習を行いました。

近年、恒例になってきた電子機械科の女子生徒の座談会を今年も行いました。

進路目標、目的意識を持って電子機械科を志望してくれた彼女たちは、志度高校、そして地域の企業にとって金の卵たちです。

ここ数年、本科から製造業へ就職する女子生徒も増えてきました。これは企業からも必要としていただき、卒業生本人達にとっても良い選択であったとお話を聞いています。

しかし最初は、工業の分野で不安なこともあるかと思うので、高校3年間、安心・安全にそして楽しく充実した生活を送ってもらおうと、この時期に顔を合わせ、先輩との繋がりを作るために行なっています。

みんな、電子機械科でしっかり知識や技術を身につけていってください!

昨年度末に新3年生、新2年生には技能検定の申込案内と第二種電気工事士の受験申込案内をしております。

第二種電気工事士の上期受験については、本日7日が申込締切となっております。また、技能検定の前期試験申込についても近日中に締切となります。

各々、興味のある分野の知識を身に付けたりスキルアップを目指したり、そして進路実現に向けて新学年で良いスタートを切りましょう!

3月18日(火)、電子機械科2年生が『錦工業株式会社』、『三村鉄工株式会社』に企業見学に行ってきました。

来年度の進路選択に向け、2年生のこの時期に計画していただきました。

現場を拝見し、空気感を肌で感じ、直接お話しさせていただくことで、パンフレットや人から聞いた情報以上に感じ取るものがあったようです。

また、質疑応答の際、社員の方々からお話いただいた、ものづくりの仕事は、作ったものが広く社会で利用され喜んでもらえること、自身を成長させられることはやりがいになるという言葉は生徒の印象に強く残ったようでした。

今後の進路選択に向けて活かしてほしいと思います。

錦工業株式会社様、三村鉄工株式会社の皆様、大変貴重なお時間をいただき、ありがとうございました。

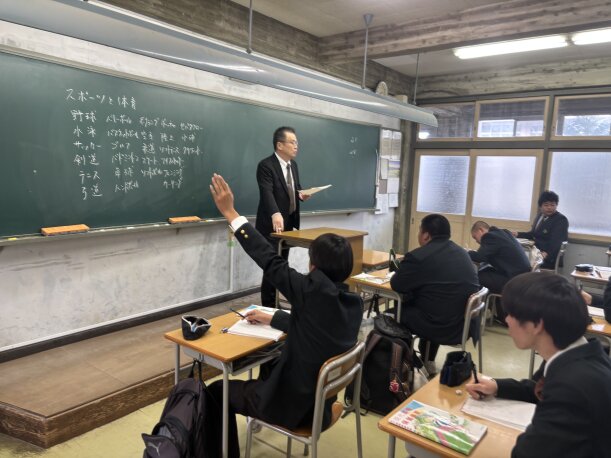

今年度、最後の「保健」の授業は、校長先生による授業でした。

「スポーツと体育」というテーマから体育や保健の楽しさ、魅力を伝えていただきました。

生徒も能動的な学びができ、校長先生の話にくぎ付けでした。

今日の授業から、今後の授業や部活動、生涯スポーツなどあらゆる場面で、生徒たちが楽しさややりがいを見出すことができるよう、願っています。

2月12日(水)5、6校時に、電子機械科第31回生の課題研究発表会を行いました。

今年は5つの活動班があり、それぞれ取り組んだ成果をまとめて2年生に報告しました。

2月9日(日)、本校実習棟にて、技能検定の実技試験が行われました。先月18日に引き続き5名が受験しました。

午後からは学科試験が行われます。

本日のホームルームは拡大70分で人権・同和教育授業を行いました。

2年生は映像を用いながら部落差別について学んでいました。

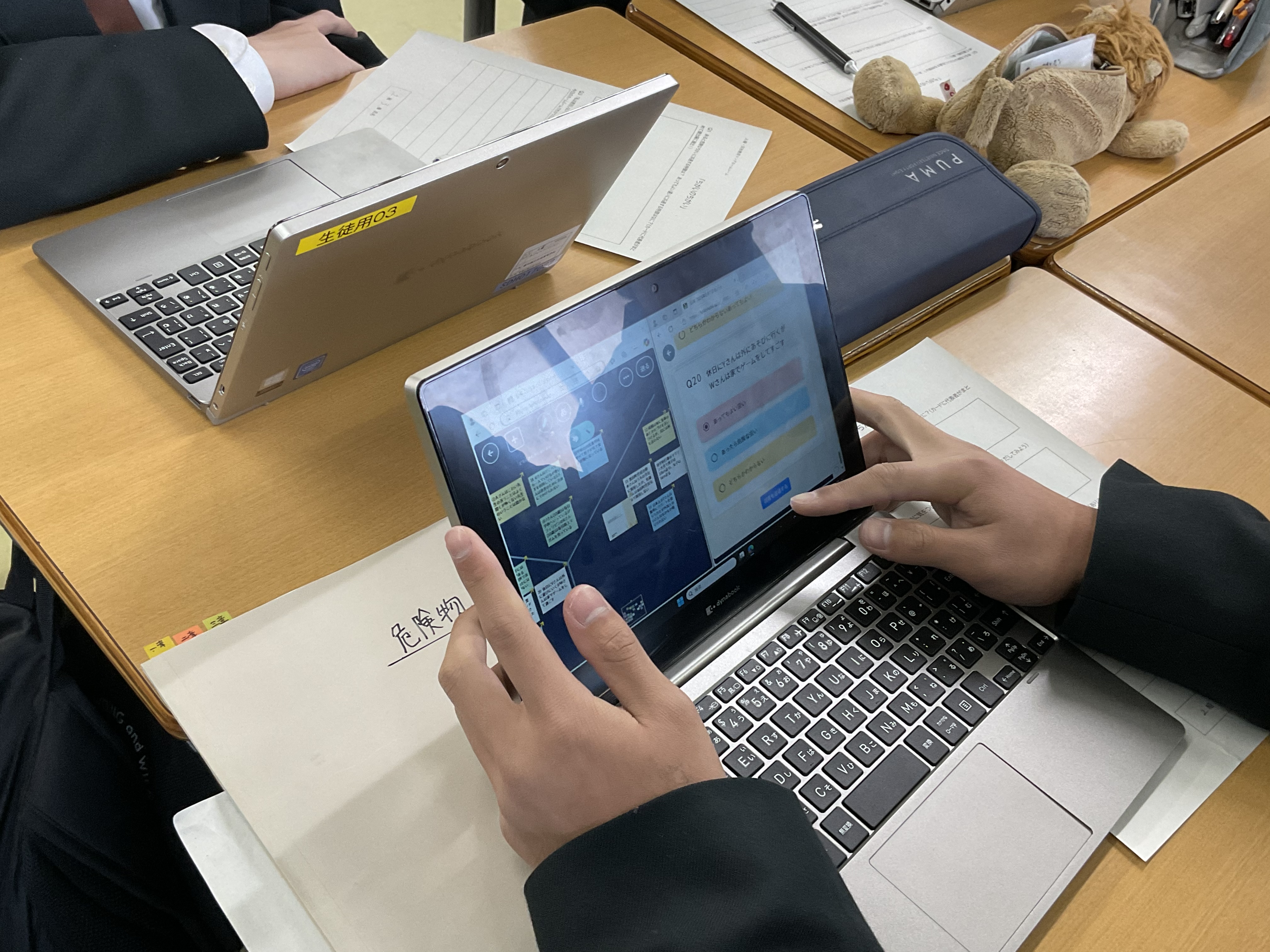

1年生は「人権感覚を高めよう」という主題で、違いを認め受容する力、肯定的な人間関係をつくる力、人権を守るために行動する力をつけるために、グループに分かれて参加体験型学習を行なっていました。

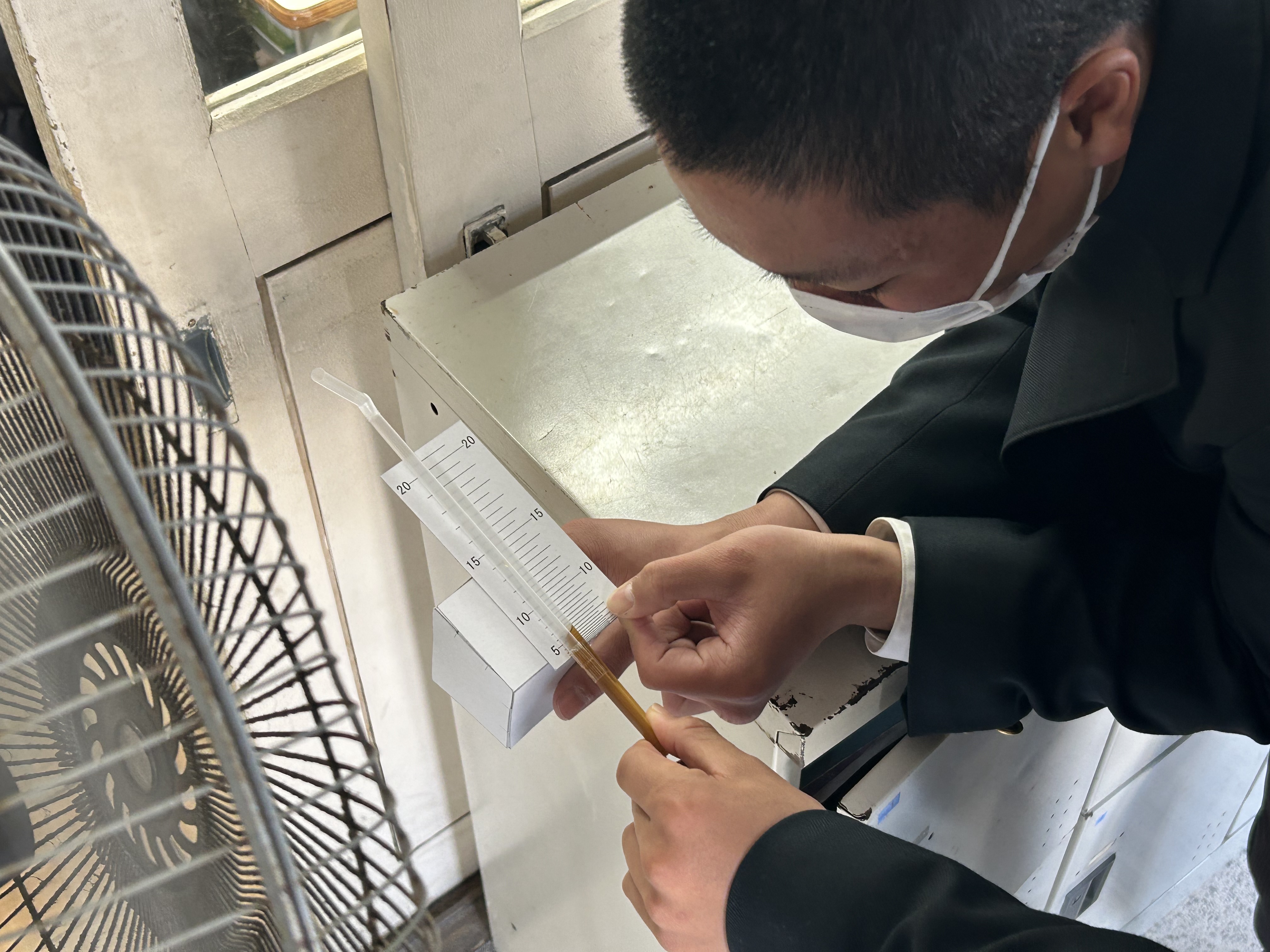

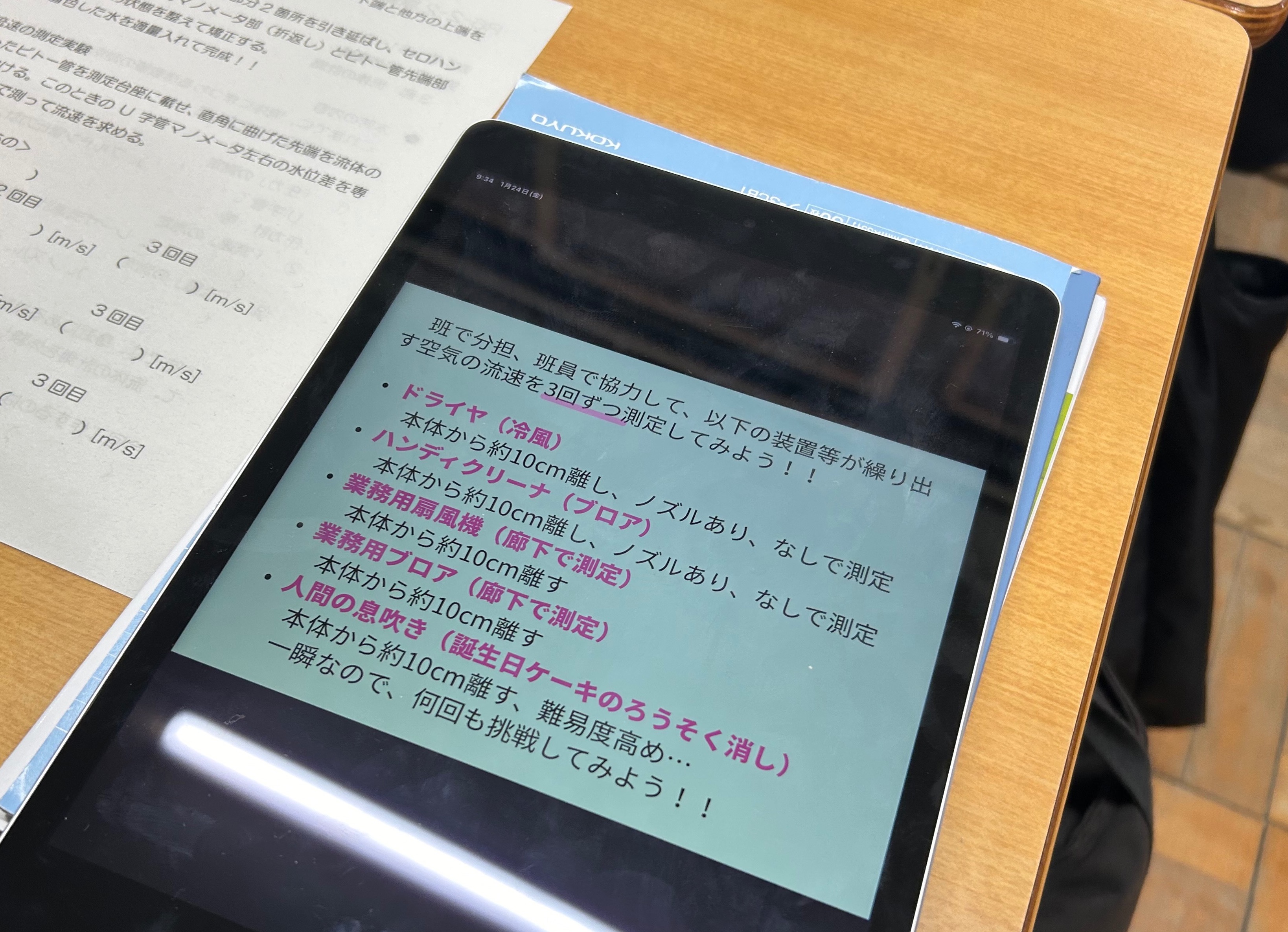

今日は、2年生の「原動機」の授業を紹介します。

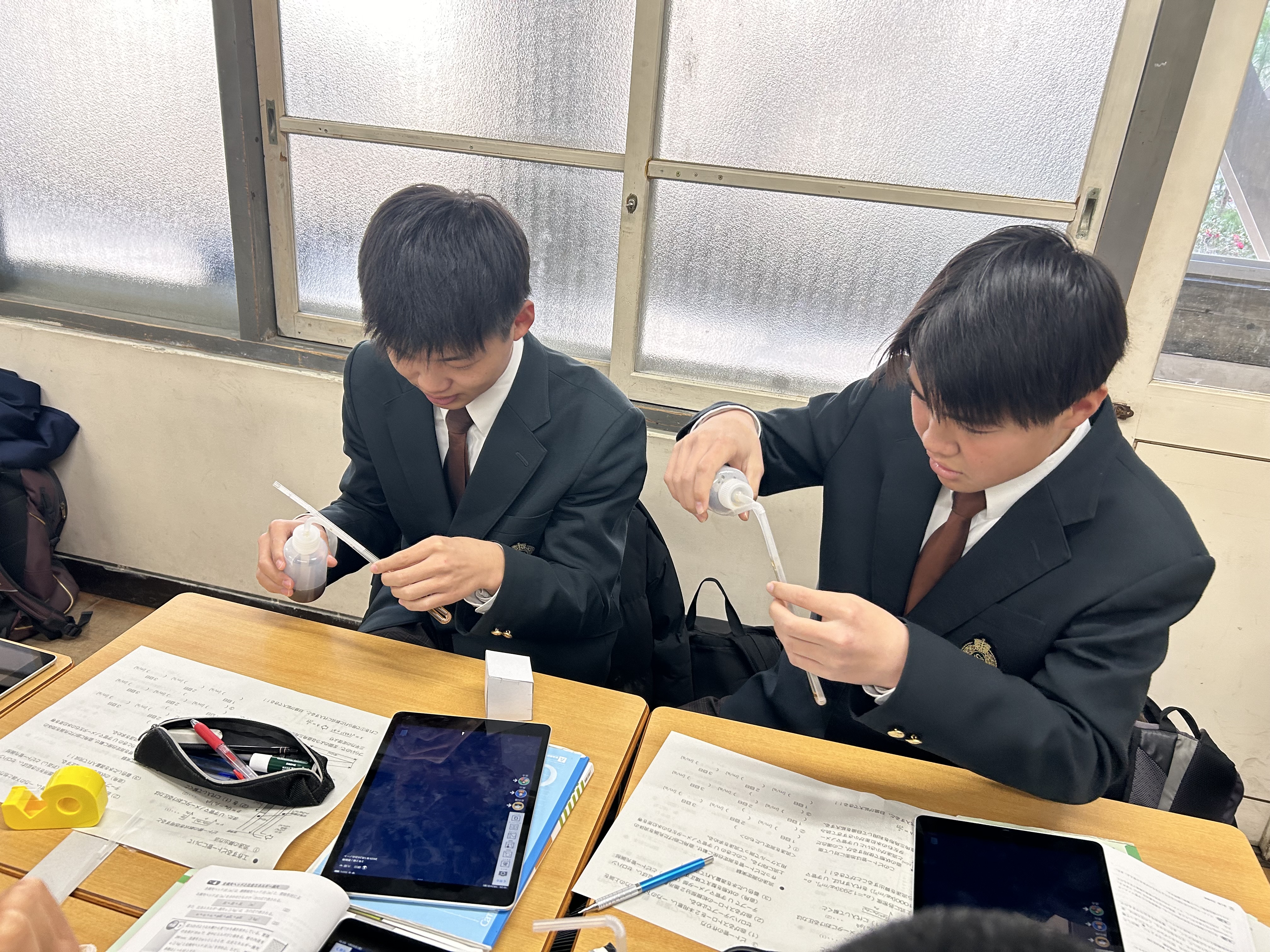

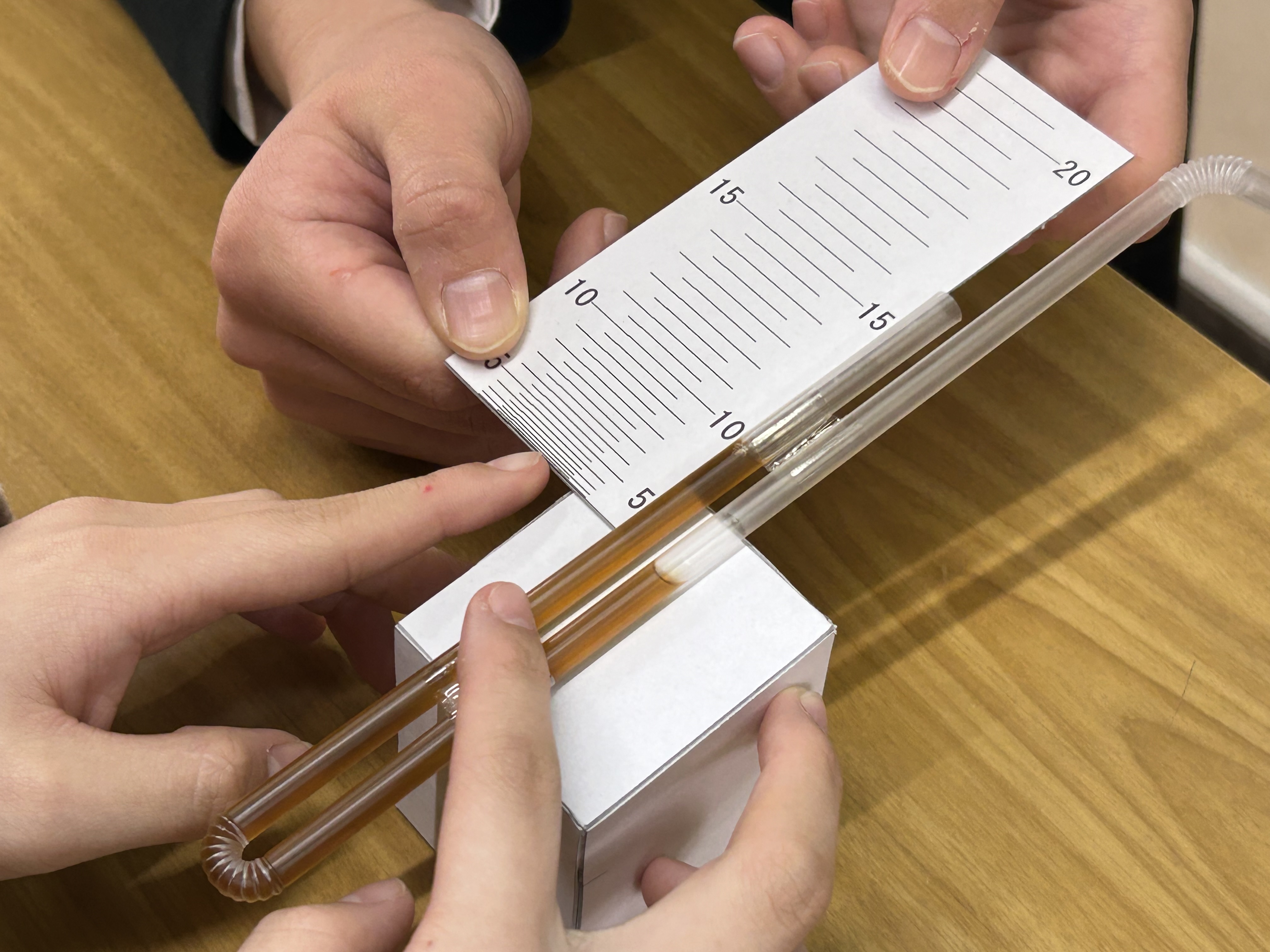

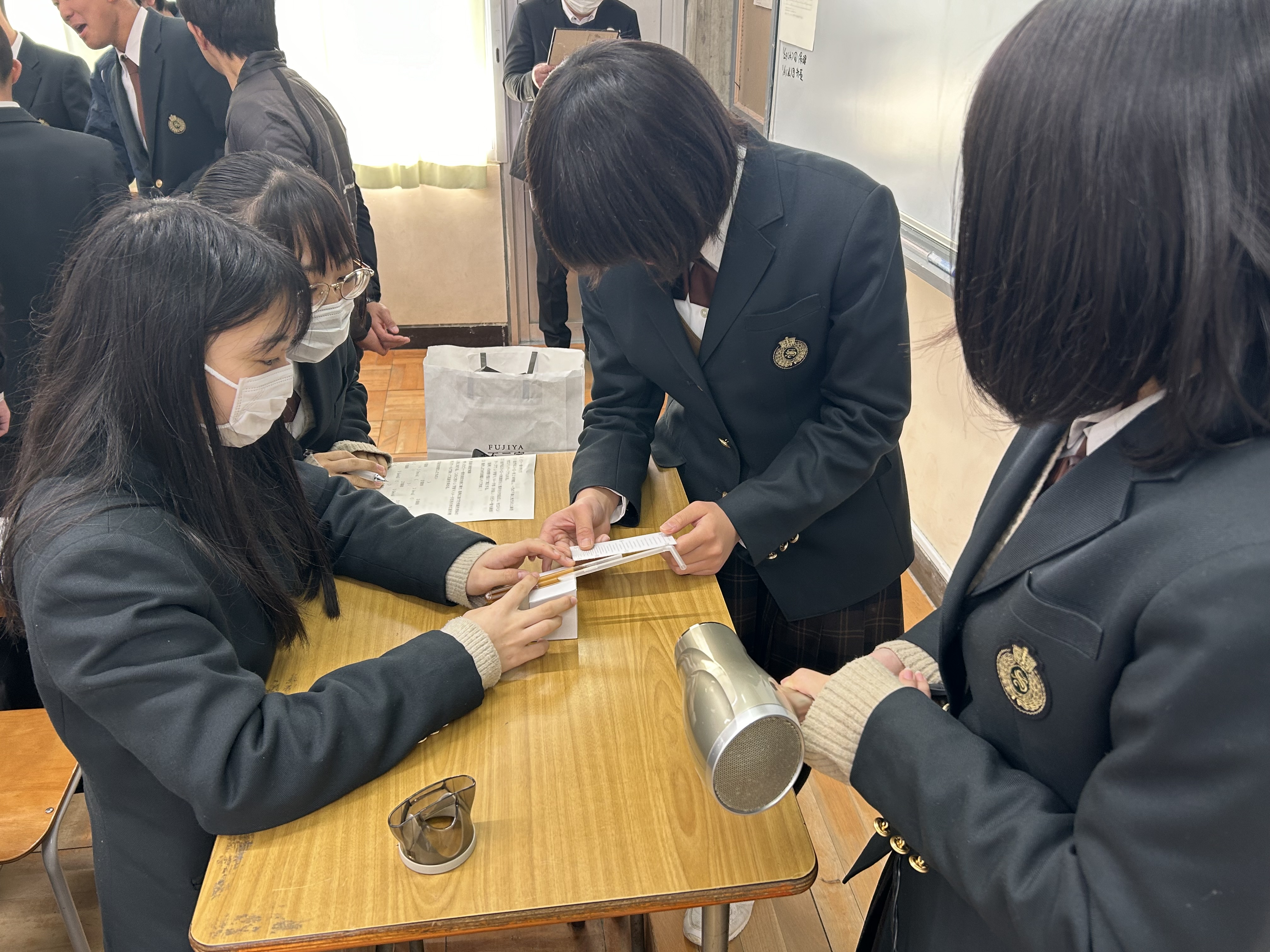

本時は、『ピトー管』の実験を行っていました。

ピトー管とは、流体が流れる速度(流速)を測定するために使用されている器具です。空気などの気体の流速測定に用いられています。

ピトー管はベルヌーイの定理を活用して計算により流速を算出でき、航空機における飛行速度の測定に利用されています。

作り方は簡単です。曲げられるタイプのストロー2本を隙間なく繋いでテープでしっかり固定します。そして、写真のように曲げて形を整え、動かないようテープで固定し、水を入れたら完成です。

折り曲げた先端の部分から風を送ると、中の水がその圧力で押されて、水位に差が出ます。これまでの学習で習ってきた数式から求めて作ったピトー管用のメモリでその変位を見ると、風速が測れます。

班員と協力して、ドライヤーや、扇風機などいろんなものの風速を測定して盛り上がっていました。