🤠おはようございます💚 今朝の様子です。(農場より撮影👨🌾。8時ごろ。左側が「鳥越山」、右側が「陣山」)

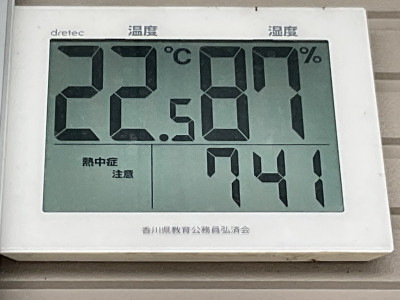

⭐️今日も湿度が高いですね❗️いつ雨が降ってもおかしくないですね🙂考査最終日です。最後までやり切ろう🙂

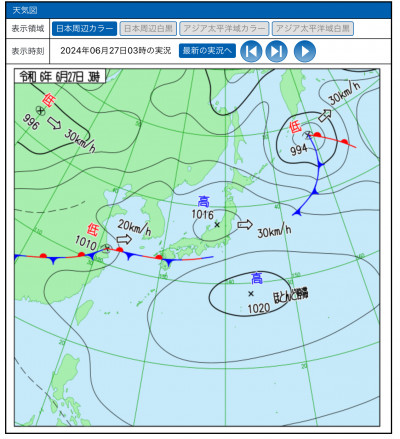

🤠【日本気象協会HPより天気図紹介】みなさんも、今日の予報をしてみましょう😃

(👨🌾の個人的想像、5時20 分ごろ) 大陸から来た高気圧が東へ移動。太平洋高気圧が停滞。梅雨前線が北上。よって雨☔❓ みなさんの予想はどうですか❓

🤠農場探訪🪴 農場の様子を紹介します。 (朝撮影)

⭐️果樹園にキノコ❓ 有機物肥料の効果でしょうか🙂

⭐️生徒が栽培しているミニトマトです。美味しそうですね🙂

🤠スモール農業Q &A🪴

〜質問編〜

⭐️豊中町のお住まいの方より、次のような質問が寄せられました。

「今、ジャガイモ🥔を栽培しています。ジャガイモの後に何を栽培すればいいでしょうか?」

〜考察編〜

1️⃣そもそも「ジャガイモ」とはどんな植物でしょうか❓(農文教、野菜教科書参考)

👨🌾ジャガイモはナスの仲間。ナス科は、115属2678種あり有用植物が多いです。

2️⃣同じ科の植物を続けて栽培するとどうなるか❓ 考えてみましょう🧐

👨🌾同じ科の植物は、同じような性質をもちます。そのため、同じ科の植物を続けて栽培すると「連作障害」が発生します。

3️⃣代表的な野菜を分類しました‼️ どんな野菜を作りたいですか❓ 選んでみてください🙂 いろんな野菜も追加します🥬 😃ただいま、約70種❗️ 増えました。

(1)ナス科:ナス、ジャガイモ、ピーマン、シシトウ、パプリカ、トマト、トウガラシ、タバコ、ハバネロ

(2)ウリ科:キュウリ、メロン、ナンキン(カボチャ)、ゴーヤ、ズッキーニ、カンピョウ、スイカ、トウガン

(3)アブラナ科:ブロッコリー、キャベツ、カリフラワー、ダイコン、ハクサイ、チンゲンサイ、モヤシ(大根などの種より発芽)、コマツナ、カブ、クレソン、ヒャッカ(マンバ、タカナ)、ミズナ

(4)イネ科:イネ、トウモロコシ、サトウキビ、タケノコ

(5)ヒユ科:ホウレンソウ、オカヒジキ

(6)バラ科:イチゴ

(7)ヒルガオ科:サツマイモ

(8)マメ科:ソラマメ、エンドウ、ダイズ、アズキ、インゲン、ラッカセイ

(9)キク科:ゴボウ、レタス、フキ、ヨモギ

(10)ヤマノイモ科:ヤマノイモ(ヤマイモ)

(11)サトイモ科:サトイモ、コンニャク

(12)ヒガンバナ科:タマネギ、細ネギ、ニンニク、ラッキョウ、エシャロット、ワケギ

(13)アオイ科:オクラ、モロヘイヤ

(14)キジカクシ科:アスパラガス(APG分類による)

(15)セリ科:パセリ、ニンジン、セロリ、ミツバ

(16)シソ科:シソ、ミント、バジル

(17)ハス科:レンコン

(18)ゴマ科;ゴマ

(19)ショウガ科:ショウガ、ミョウガ

(20)ユリ科:アスパラガス、ユリ(根)

(21)キシメジ科(キノコですね):シイタケ

4️⃣作りたい野菜を選び、「科」の組み合わせを見てみました🙂

1年目:(春)ジャガイモ(ナス科)→土消毒→(秋)ダイコン(アブラナ科)

2年目:→(春)キュウリ(ウリ科)→(秋)タマネギ(ヒガンバナ科)

3年目:(春)トウモロコシ(イネ科)→(秋)ニンジン(セリ科)

どうでしょうか? 野菜の相性もあるので、もう少し調査します👨🌾

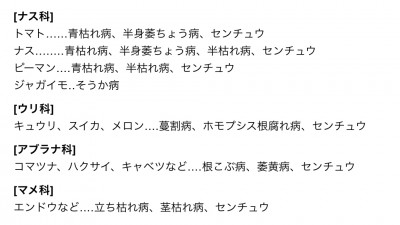

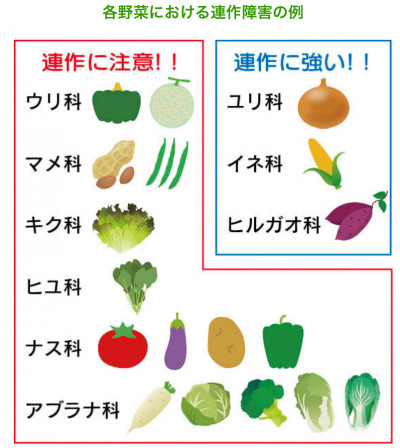

5️⃣それぞれの「科」と「連作障害」について、調べてみました。

⭐️特に、ナス科・ウリ科・マメ科・アブラナ科の野菜は連作障害を起こしやすいようです。輪作や土壌消毒など、作付け等に注意しましょう🙂

⭐️ナス科:連作障害を越しやすいです。ナス科の植物を連作するは避けましょう。特にナスを同じ場所で栽培する場合、最低でも3〜4年の感覚を空けることが望ましいです🙂 ナスばかりを栽培すると、土中の微生物のバランスが偏り、土壌に病原菌が付き「青枯れ病(あおがれびょう)」「半身萎凋病(はんしんいちょうびょう)」が起こります。また「線虫」も発生します。土壌消毒や夏場の水田も有効です🙂 なお、ジャガイモの後に、ナスやトマト、ピーマンは植えない方がいいですね。全てナス科の植物です🙂(YUIME、HP参照)

⭐️ウリ科:「蔓割病(つるわれびょう)」「線虫(せんちゅう)」が発生します🙂(アタリヤ農園HP参照) 次の写真は「蔓割病」です。つるが割れ、萎れている様子がわかります。連作障害です。「キュウリつる割病菌」によるものです🙂(農研機構HP参照、撮影👨🌾)

⭐️マメ科:マメ科の植物を同一の畑で連作すると次第に生育が不良となり、ついにはほとんど生育しなくなります。この現象を「いや地」現象と呼びます。3〜5年の間隔で輪作を行う必要があります🙂 特にエンドウ🫛は豆類の中で連作障害が最も激しく起こる作物です。連作の場合、土壌消毒をしっかりと行う必要があります🙂 (タキイ種苗HP参照)

⭐️アブラナ科:連作障害を起こしやすいのが、「ナス科」「アブラナ科」の野菜です。両者は、「肥料食い」として知られ、肥料を吸収する力が強く、肥料が切れると成長が止まるなどの影響を及ぼします。そのため、生育に合わせて定期的に追肥を行うと大きく成長していきます。そんな特性のため、連作すると特定の栄養分をぐんぐん吸収し、特定の栄養分が不足することで、連作障害が発生すると考えられます🙂 また、アブラナ科共通の病気として「根瘤病(ねこぶびょう)」が発生します😕(カクイチHP参照)

⭐️「JAみな穂HP」に、連作障害による病害虫の資料がありましたので紹介します。

⭐️連作障害のまとめ:色々調べ、次のようにまとめます。同じ科の野菜を続けて栽培することで、①同じような養分ばかり吸収するので、特定の養分が不足し、生育不良になる。②同じ科の野菜は、同じ性質の野菜なので、「科」特有の病気や害虫が発生する。それらが増え、生育不良になる。この②つに集約されると思います🙂 みなさんはどうですか❓(by👨🌾)

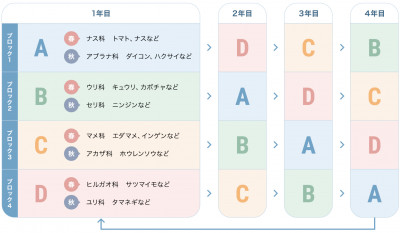

6️⃣連作障害への対策を調べていきます👨🌾 つぎのように考えます👨🌾

①家庭でする場合は、異なる科の植物を、3〜4年を単位とし回していく。「輪作」をする。共通した特徴を持つ野菜の集まり「科」をもとにグループ分けし、栽培する。肥料は、化学肥料ばかりにならず、有機質肥料を使い、色々な養分を補給する。

②どうしても連作する場合、特定の害虫や病気が発生するため、「土壌消毒」をする。水田のように水を貯める。「薬」を使う。などの方法があります。

③どうしても連作する場合、特定の養分が不足するので、植物に合わせた肥料を施す。

④消毒ができない場合、堆肥などの有機物を施し、深く天地返しし、畑を休ませる方法もありますよ👨🌾

7️⃣「輪作」のすすめ🙂

家庭菜園では、有機物の補充をしながら輪作するのが一番いいと思います。フリー素材より、ピックアップしました。科の中で、自分の好きな野菜に入れ替えてみたらどうでしょう😃 なお、根菜類(大根や人参など、根を食べる野菜)を栽培する時、植え付け前に堆肥を施すと分解までに時間がかかり、根の伸長の妨げとなり、岐根(きこん:根の成長点に障害が発生し、根が二股や三ツ股になること)となるので注意です❗️

8️⃣連作障害を起こしにくい野菜を探そう❗️

色々調べると、連作障害を越しにくい野菜がありました。参考にしてくださいね👨🌾 フリー素材(参考:JAみな穂)より抜粋しました。

9️⃣最後に

⭐️豊中町のお住まいの方よりいただいた一本の電話「今、ジャガイモ🥔を栽培しています。ジャガイモの後に何を栽培すればいいでしょうか?」から今回の学習がスタートしました。お役に立てたでしょうか❓ 本日で区切りとさせていただきます🙂 お読みいただきありがとうございました👨🌾

⭐️農場での気付きや疑問に思うこと、困ったことが、農業学習のスタートだと思います。肥料や農薬の使い方、作付けなど、何か疑問点、わからないことがあればご連絡ください。HPを通じて考えていきたいと思います👨🌾

👨🌾昨日の答え 〜陣山運動公園編〜

⭐️「屁糞蔓(へくそかずら)」。アカネ科ヘクソカズラ属のつる性の多年草です。枝や葉をもむと悪臭があることからこの名前になったようです。この匂いのため、この植物を食べる虫はほとんどいないようです。植物の進化はすごいですね🧐 馬も悪臭のため食べないので「馬食わず」とも呼びます🧐 (季節の花300HP参照)

🐝What‘s this insect called❓(このむし、なんて言うの❓)・・ANSWER❗️

⭐️「大女郎蜘蛛(おおじょろうぐも)」。コガネグモ科のクモです。これから大きくなりますね🙂

🤠今日のおだい📗 〜通勤編〜

⭐️陣山で見つけました。陣山には色々な植物がありますね🙂

🐝What‘s this insect called❓(このむし、なんて言うの❓)・・・QUESTION❓

⭐️上の植物に群がっていました。