香川県立視覚支援学校の Web サイト(ホームページ)をご覧いただき、ありがとうございます。

空調の故障した校長室で「暑い」を連呼した9月も終わり、10月になって急に秋めいてきました。

さて、今回はクイズからです。まずは第1問。

彼岸花が咲いていますが、その上にある階段はなんのために設置されているのでしょうか?

1 津波の際に避難するため

2 歩行訓練のため

3 昭和30年代までここに流れていた水路を渡るため

続いて、第2問です。

これは、ハンドボール用のボールですが、ある視覚障害者スポーツでも使用されます。そのスポーツは何でしょうか?

1 ブラインドフットサル

2 グランドハンドボール

3 グランドソフトボール

正解はこの記事の最後で

新池勇斗展開催

9月23日に実施した学校公開にて、本校中学部卒業生で、アールブリュットアーティストの新池勇斗さんの作品展を開催しました。新池さんの作品は、色紙などにいろいろな色の丸型のシールを貼り重ねて作り出されます。2021 年には、公募「ZEN 展」 (埼玉県立近代美術館)に作品を応募し、特別賞を受賞。さらに同展の選抜作家展(銀座大黒屋ギャラリー)に出展するなど、活躍の幅を広げています。当日は新池さんも本校を久しぶりに訪れてくださり、お話を伺うことができました。作品3点を譲り受け、うち1点は校長室に飾っています。11月3日の文化祭ではその3点を作品展で公開する予定です。

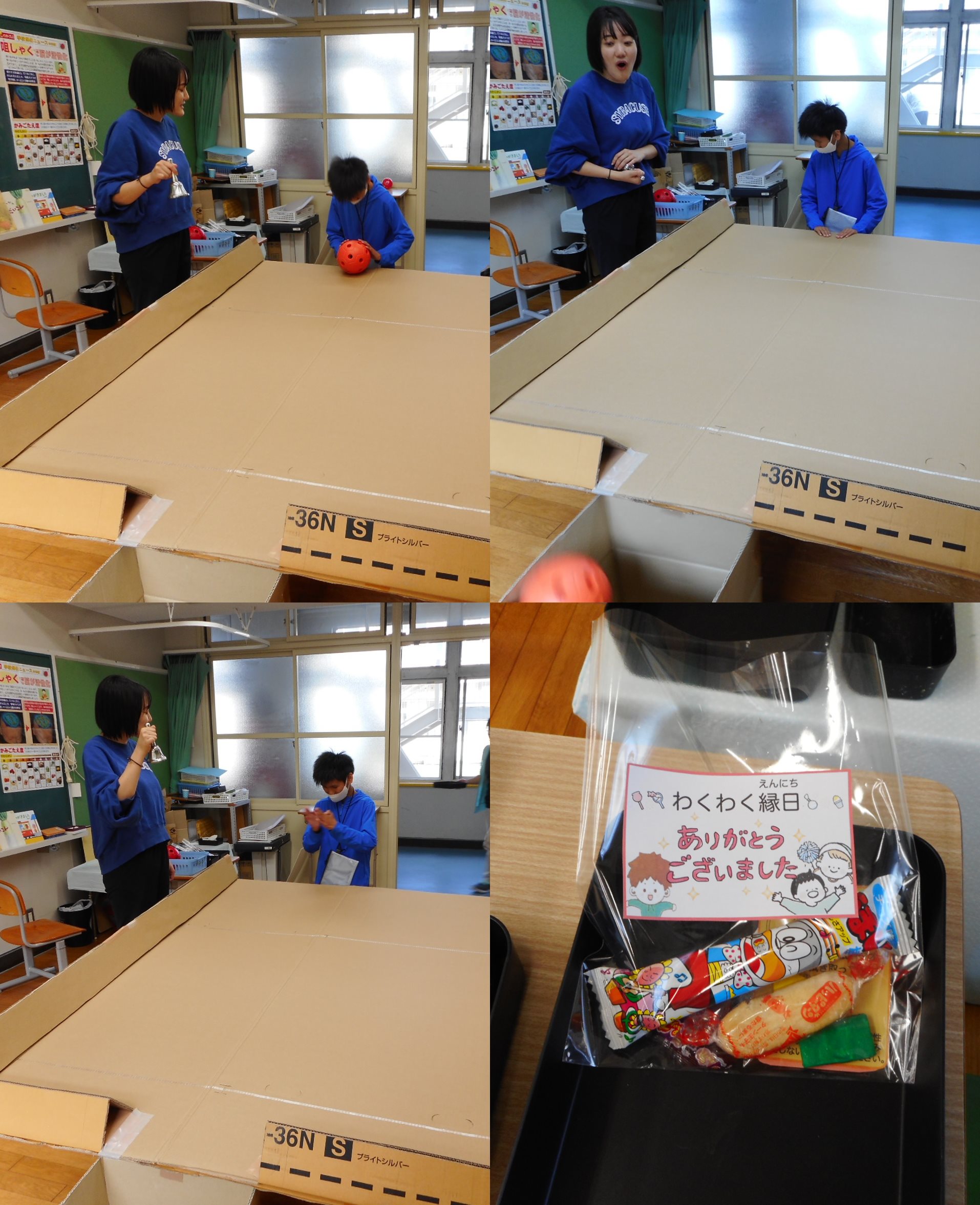

わくわく縁日リハーサル(小学部)

小学部が文化祭での催し物「わくわく縁日」のリハーサルをしていました。

「よく狙って〜」

「うまい!!入ったよ!!」

「やった〜」

「景品ゲット!!」

当日をお楽しみに!!

中学部修学旅行

中学部が10月11(水)〜13日(金)に阪神タイガース優勝でとても盛り上がっている(校長の個人的な見解?)大阪方面に修学旅行に出かけます。事前学習も荷物のパッキングもバッチリのようです。立派なしおりや自作のハンドブックも届けてくれました。予報ではお天気もまずまず良さそうです。友達との旅行を楽しみ、中学部での良い思い出作りとなって欲しいです。

それでは、クイズの答えです。

第1問の正解は・・・2です。

見えない、見えにくい方にとって階段昇降は危険が伴います。安全に建物の階段や歩道橋を利用できるよう、この階段で訓練をしています。本校職員も研修でアイマスクを着用して昇降します。私も体験しましたが、かなり怖かったです。階段等で視覚障害者の方が昇降していれば、安全に昇降できるようご配慮をお願いします。

第2問の正解は・・・3です。

本校は全国盲学校グランドソフトボール大会(平成28年をもって中断)で全国制覇3回を誇る名門校です。現在は卒業生を中心に社会人チームを結成して活動しているのですが、この度、激戦の中国・四国地区予選を突破し、今月末に開催される全国障害者スポーツ大会2023(鹿児島)に出場します。香川県から同大会に団体競技で出場するのは15年ぶりだそうです。監督によると「上位進出も可能なチーム力がある」とのこと。優勝目指して頑張って欲しいです。応援よろしくお願いします。

(グランドソフトボールの競技風景)※過去の大会